日本最高速!瞬間画面表示0.5秒!!

脅威のアニメーション効果ハードSF.AD

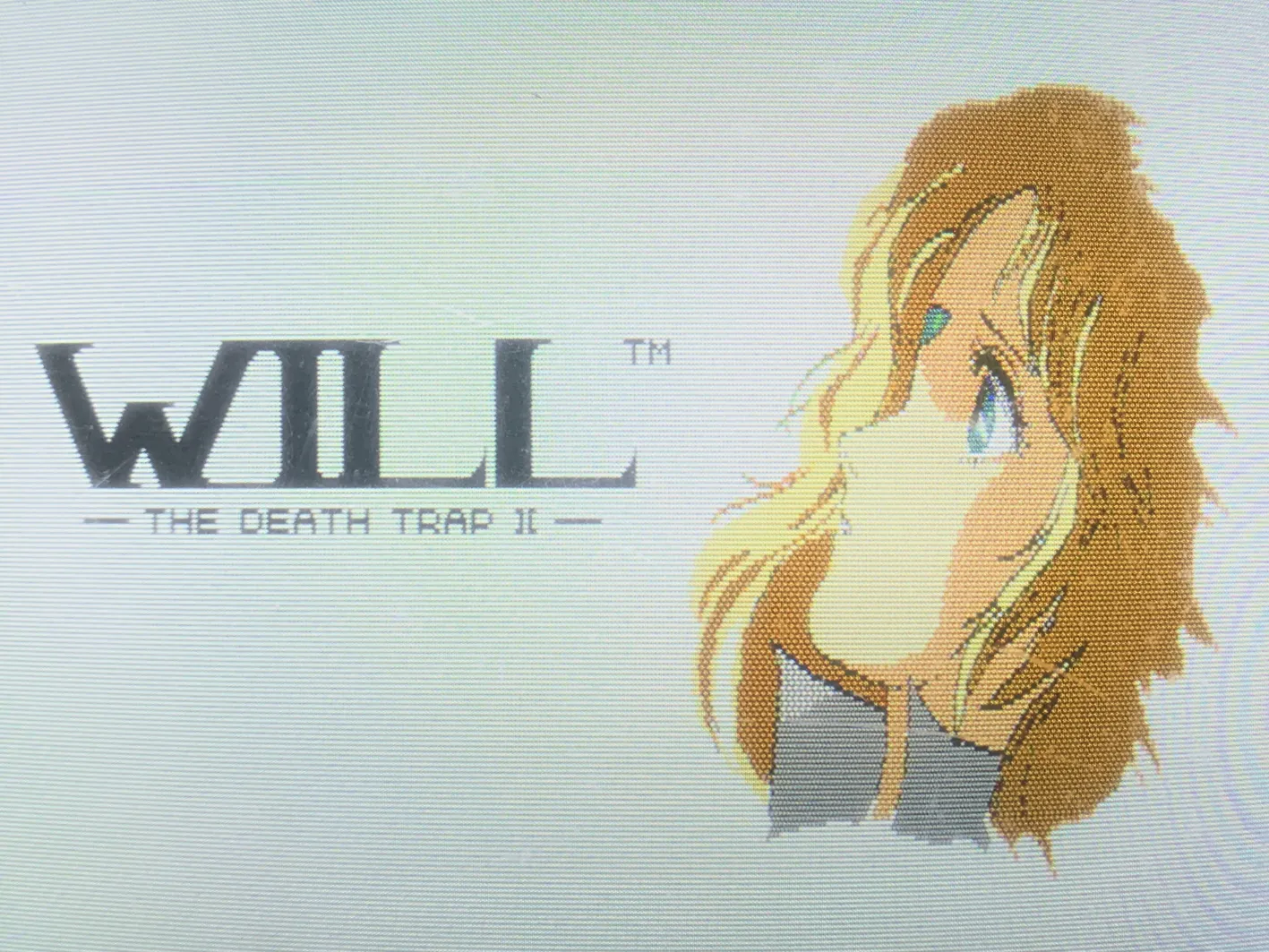

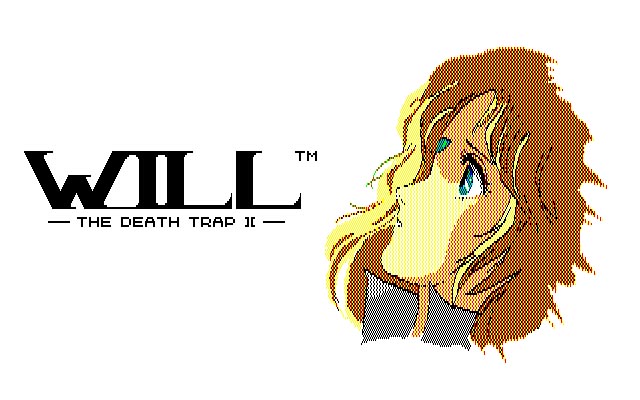

ウィル ⎯ デス・トラップⅡ ⎯

対応機種 : NEC PC-8801シリーズ

メディア : 5inch 2D(1枚)

定価 : 5,800円

発売日 : 1985年7月17日(1985年6月発売予定から延期)

販売元 : スクウェア

目次

ウィル(デス・トラップⅡ)for PC-8801

※マニュアル抜粋

PACKAGE REPRODUCTION

若き冒険者達よ、再び未知の世界へ誘おう。

いざな

日本最高速!瞬間画面表示0.5秒を実現。

世界を救えるのは、君だけだ!───愛娘をなくし、狂気に走っ

た科学者が、人類の抹殺を計画する。密命を受け、単独潜入したベ

ンソンは、博士の死体に遭遇して新たな謎に包まれる。行く手を阻

むメカノイドやアンドロイド達。SFアニメーションが全篇を綴る

長篇アドベンチャー。

○全編を綴るSFアニメーション(動画)効果が、グラフィックをgrade-up!

○各場面での受けつけコマンド数は、150以上、オット、過激な隠しコマンドも。

○ローマ字カナ変換入力・カナ文字入力が可能です。お好みにあわせてどうぞ。

○高速ディスクアクセス・高速画面表示を実現。瞬間画面表示0.5秒を実現。

○FM音源対応で、サウンド(テーマ・効果音など)を満載。迫力は3倍増。

○持ち物は、グラフィックキャラクターでマルチウインドー呼び出しが可能。

○会話モード・No-Graphicsモード・方角やマップ表示などの親切設計!

◎このゲームは、1台以上のディスクドライブが必要です。御注意下さい。

本プログラム及びマニュアルを無断で複写、複製することを禁じます。

COPYRIGHT©1985

このソフトウェアは、スクウェアのオリジナルプログラムです。

デス・トラップⅡ

デス・トラップⅡ

SFの世界がアニメで動き出した

日本最高速!画面表示0・5秒

○5インチディスク(2D)版です。

○1ドライブでも動きます。

No.1デス・トラップ

No.2ウィル(デス・トラップII)

No.3アムトラック

No.4ドラゴン スレイヤー

No.5テグザー

No.6ジェネシス

発売元

スクウェア

『ウィル(デス・トラップⅡ)』について

◆『ウィル(デス・トラップⅡ)』概要

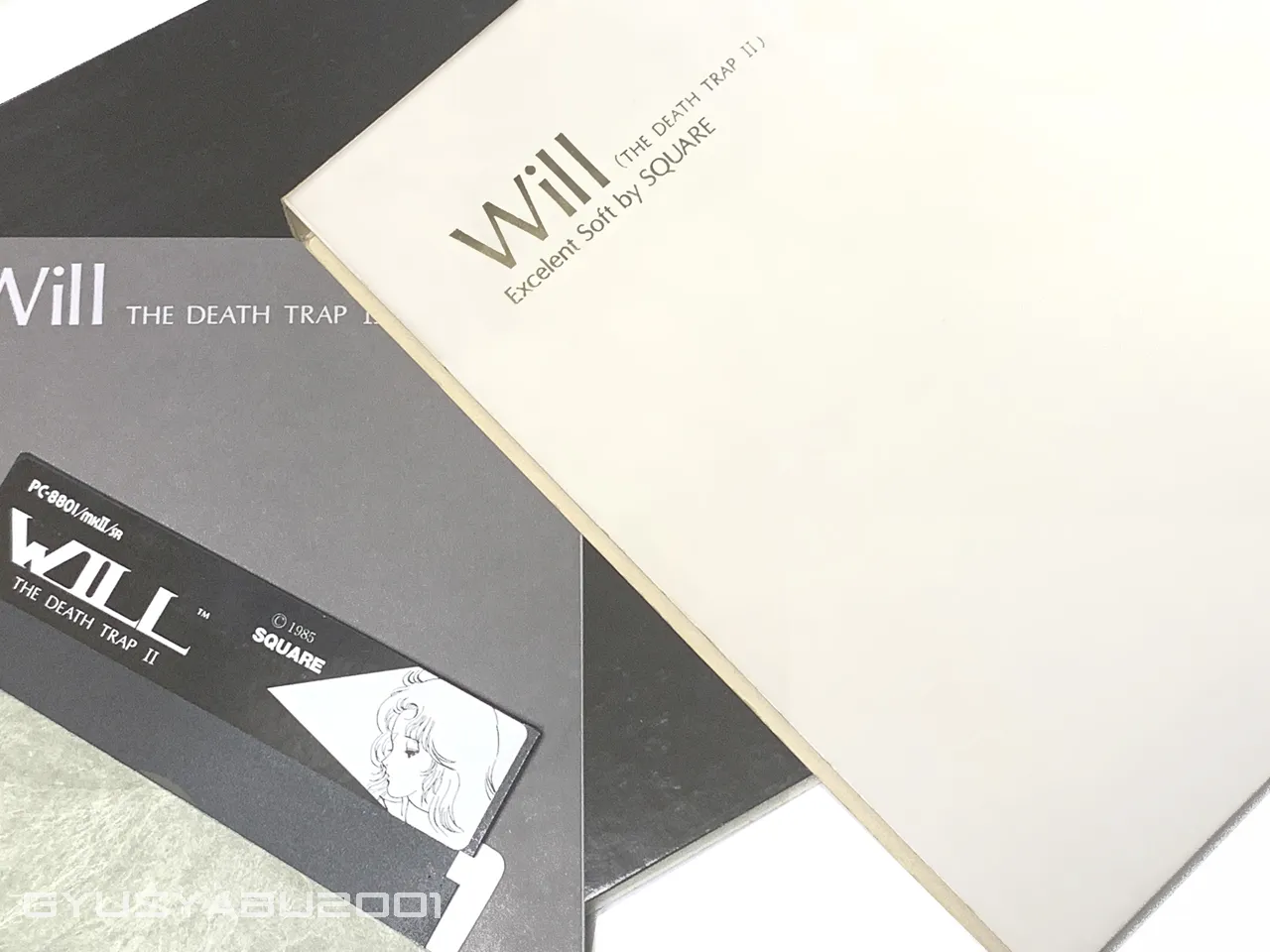

『ウィル(デス・トラップⅡ)』(Will: The Death Trap 2)はスクウェアが開発を行い、NEC PC-8801シリーズ用として1985年7月17日に発売したフル・アニメーション・SFアドベンチャーゲーム。スクウェアのアドベンチャー・シリーズ第2弾(第1弾は『デス・トラップ』)にあたる。企画当初の名称は『デス・トラップⅡ』という仮題であり『ウィル』という製品名は後から付けられたものである。なお、製品初期出荷分の一部に起動しない不具合がありメーカー交換が実施されている。

製品が完成したのは1985年7月10日(開発期間はおよそ5カ月)。1月からシナリオ作成をされているが、正式な開発着手は1985年2月1日とされている。売上数はおよそ10万本程になり、当時パソコンソフトの流通事業を行っていたソフトバンクで歴史的記録を作ったという。

移植作としてSHARP X1turboシリーズ版(7月?)、NEC PC-9801シリーズ版(7月?)、富士通 FM-7/77シリーズ版(10月?)が後に発売。また、2013年9月8日にはD4エンタープライズより『CLASSIC PC-GAME COLLECTION』の名で限定復刻販売されている。

MSX版への移植(テープ版)も予定されていたがこちらは中止となった。

https://core.ac.uk/reader/12541800

◆『ウィル(デス・トラップⅡ)』の制作スタッフ

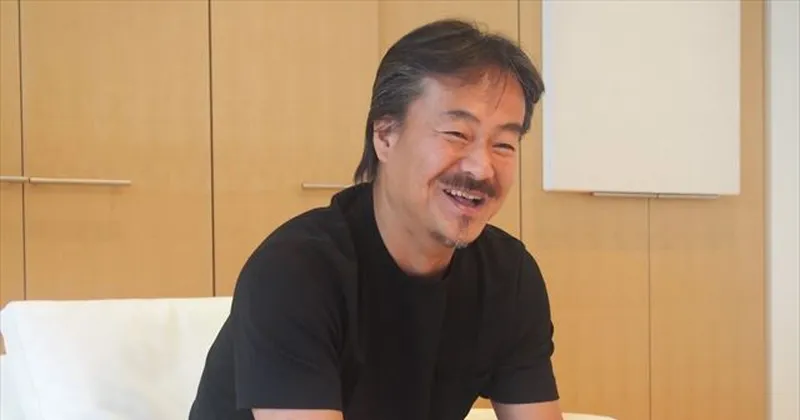

『ウィル』の企画・シナリオ・敵メカデザインは坂口博信(Hironobu Sakaguchi a.k.a ゴブリン坂口, 1962年11月25日-)(当時22歳)。さらにグラフィックの一部からBGM、広告作成まで手掛けている。また、『ウィル』の発売後は企画会議の後すぐに『ブラスティー』のゲームデザインやシナリオに着手し、1986年4月に発売。こちらも人気を博した。現在では、家庭用ゲーム機の任天堂 ファミリーコンピュータ用ソフト『ファイナルファンタジー』やスーパーファミコン用ソフト『クロノ・トリガー』の生みの親として世界に知られている。

前作の『デス・トラップ』は評価が高かったものの9800円という高額な価格設定でディスク3枚組と(当時としては)メチャクチャなことをやって売れなかったため、『ウィル』はディスク1枚に収めて5800円の価格で販売、ウケ線狙いの美少女やメカを登場させることにして、ヒットに至ったそうだ。当時はアルバイト(開発スタッフに社員は一人もいなかった)だったが報酬は印税で支払われたそうでバリ島1週間の旅をされた逸話が残っている。

https://x.com/auuo/status/1367564552661954560(2021)

https://web.archive.org/web/20211009183634fw_/https://ch.nicovideo.jp/indies-game/blomaga/ar772866

PC-8801版のメインプログラムは三枝旬(Shun Saigusa)、『デス・トラップ』のプログラマーも務めた加藤晴信(Harunobu Kato)、そして坂口博信だ。加えて、当時高校2年生(16歳)の吉田昭弘(Akihiro Yoshida, 1968年12月21日-)が4月にアルバイト入社として途中参加。吉田昭弘は経歴によるとスクウェアの前にアスキーでゲーム制作の経験があるようで、その経験を買われて入社したのかもしれない(想像)。『月刊ログイン』では16歳・本誌プログラマーとして「未成年プログラマー、吉田君の圧縮レビュー」というゲームレビューのコーナーも1985年8月号まで持っている。

吉田昭弘は要となる瞬間画面表示とアニメーションを実現するプログラムを作成している。1986年4月26日に発売することになるあの『ブラスティー』のアニメーションのプログラムを実現している。

※吉田昭弘のスクウェア入社は1985年4月と株式会社フォンツ・ホールディングス訂正有価証券報告書に記載がある。これが正確であれば、アニメーション部分のプログラム開発期間は長くても数カ月ということになる。

https://hdr.garcia-style.com/#ir

http://cdn.ullet.com/edinet/pdf/S000D82M.pdf

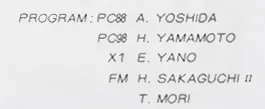

他の各機種で発売された移植プログラマーはPC-9801シリーズ版が山本宏(Hiroshi Yamamoto)、X1turbo版が矢野英二郎(Eijiro Yano)、FM-7/77版が坂口博信と森剛之(Takeyuki Mori)。

プログラマーの名前がマニュアルと異なる!と突っ込まれる方が中にはいるかもしれない。『ウィル』のマニュアルには開発スタッフの名前が記載されており、プログラムは三枝旬、加藤晴信、坂口博信(さかぐちひろのぶ)の3名が記載されている。しかし後に「WILL 訂正と追加」という紙で追加された上で各機種のプログラマーの名前が公開された。(これは反則)

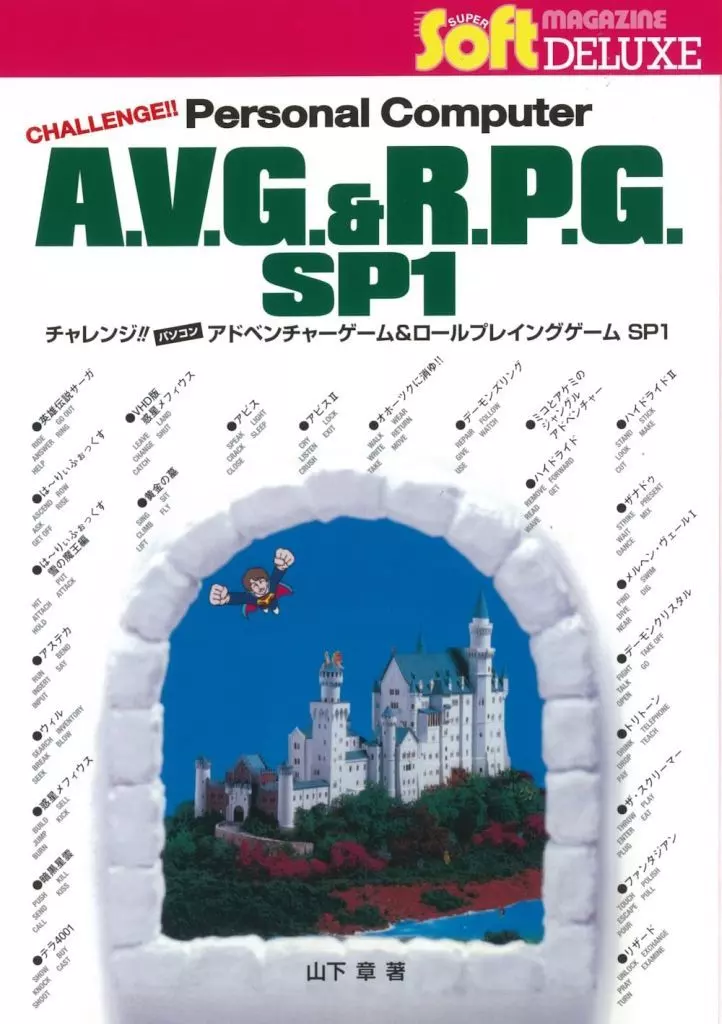

※三枝旬は電波新聞社刊「チャレンジ!!パソコンアドベンチャー・ゲーム」に逸話が残されているのでプログラムを担当していたのは間違いない。加藤晴信の関わりは謎だが「月刊ポプコム」上で「デストラップⅡ」担当と紹介されている。

◆1985年当時のアドベンチャーゲームを巡る技術力

『ウィル』が発売された1985年前後はハードがそのままでソフトが数カ月で進歩していく時代だった。1年変われば世界が変わる時代。1985年当時どんなゲームが遊ばれていたか知らない限り『ウィル』がどんなに凄く、(ごく限られた)界隈に衝撃を与えたか知るのは難しい。

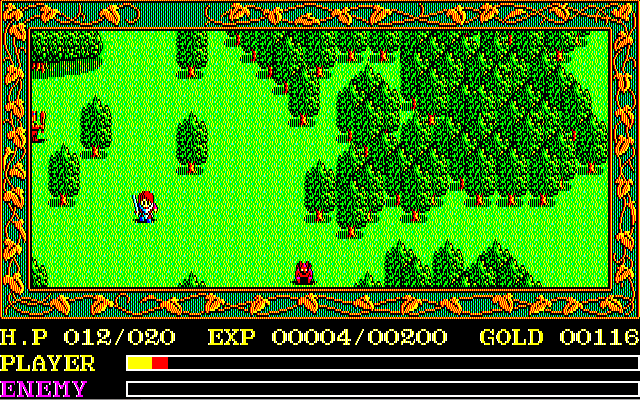

家庭用ゲーム機ではパソコンからの移植作である『ポートピア連続殺人事件』が任天堂ファミリーコンピュータ用ソフトとして11月29日にエニックスから発売されている。ゲーム人口の中心が家庭用ゲーム機ということを考えれば1985年当時で最も有名なアドベンチャーゲームだったと言っても過言ではないだろう。「犯人は◯◯」という言葉は未だに語り草になっている。パソコンの普及率も低い当時、一般的に家庭で遊ぶアドベンチャーゲームといえばこういった画像だった。

※ちなみに、『ポートピア連続殺人事件』(ファミコン版)のパッケージイラストを描かれたのはあの『ライーザ』や『ジーザス』のビジュアルデザインを務めた眞島真太郎(Shintaro Majima)。後から知ってかなり驚いた。

当時の「一部ハードを除く」パソコンゲームが家庭用ゲーム機と比較して圧倒的に凄かったのはくっきり表示される高額な専用モニターとその解像度の高さだ。

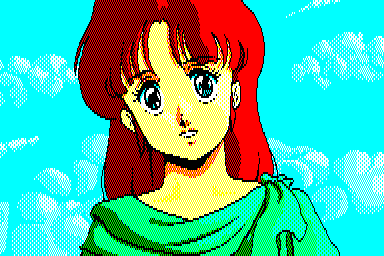

『ウィル』の発売よりおよそ1年前に驚くべき画像を広告に乗せ話題となりヒットに至ったソフトがある。スタジオ ジャンドラが開発を行い1984年8月30日にエニックスより発売した本格アニメ・サスペンスアドベンチャー『ザース』だ。当時のパソコンゲーマーならミリカの可愛さとその表現力の高さを知らないものはきっといない(あと、ミリカがアップで登場するのはこの画面だけだったということも)。そのセル画に描いたアニメ絵のような表現をゲームで実現した衝撃は凄まじく時代の数歩先を行っていたと言っても過言ではない。当分の間、ミリカの可愛さは他社の追随を許さなかった。

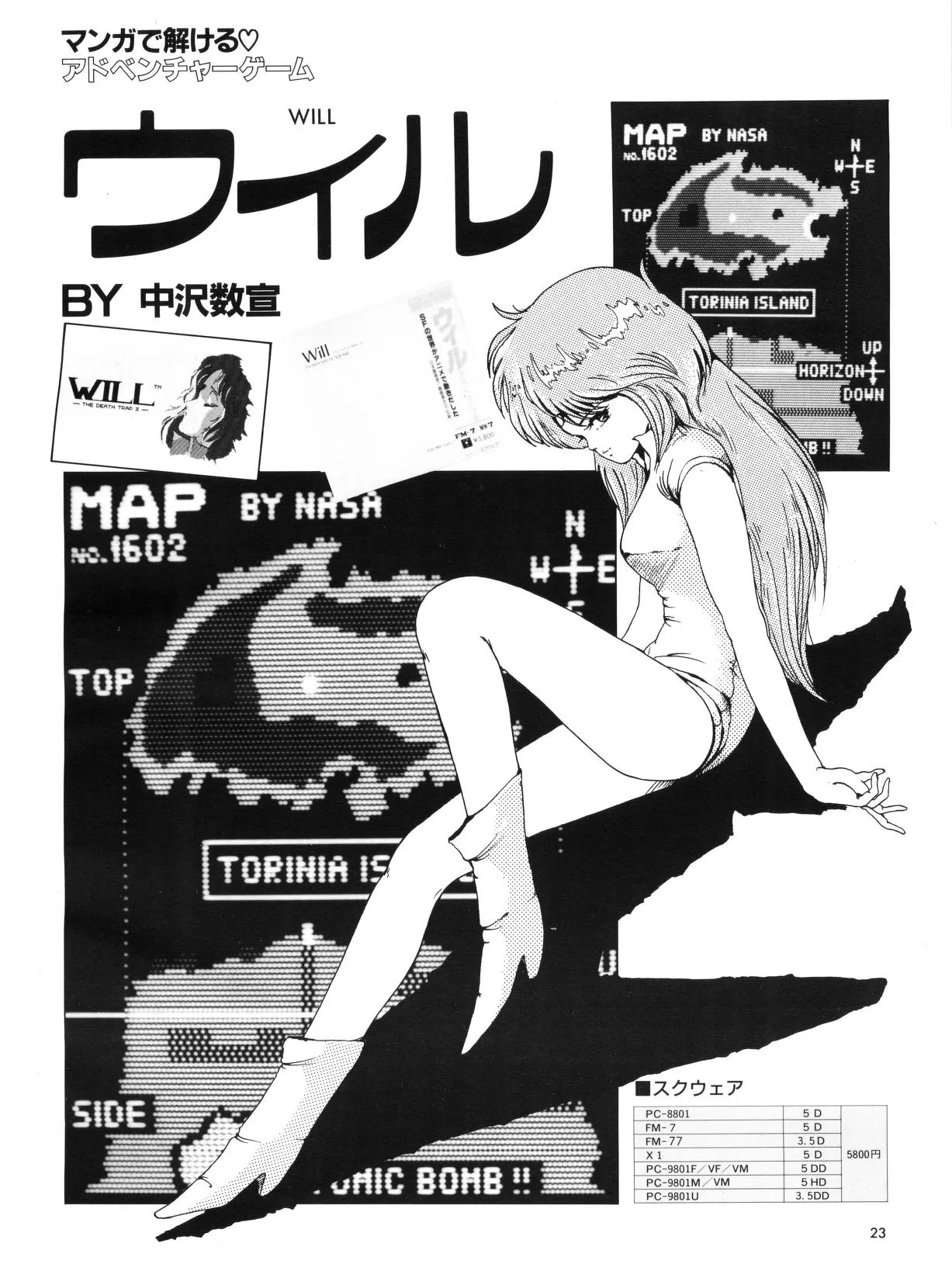

その、驚くべきグラフィック(デジタイズ)を手掛けたのは3名だが、その中でキャラクターデザイナーを務めたのが後にアニメーターやイラストレーターとして活躍することになる中沢数宣(Kazunori Nakazawa)(当時高校生)。後に同社で発売することになる『ウイングマン』のグラフィックも手掛けることにもなった人物だ。その中沢数宣が後に『ウィル』のマンガを描いているのも趣を感じる。

※中沢数宣はレッドカンパニーに所属し、1989年10月号の『テクノポリス』(徳間書店刊)でイラストを描かれている。

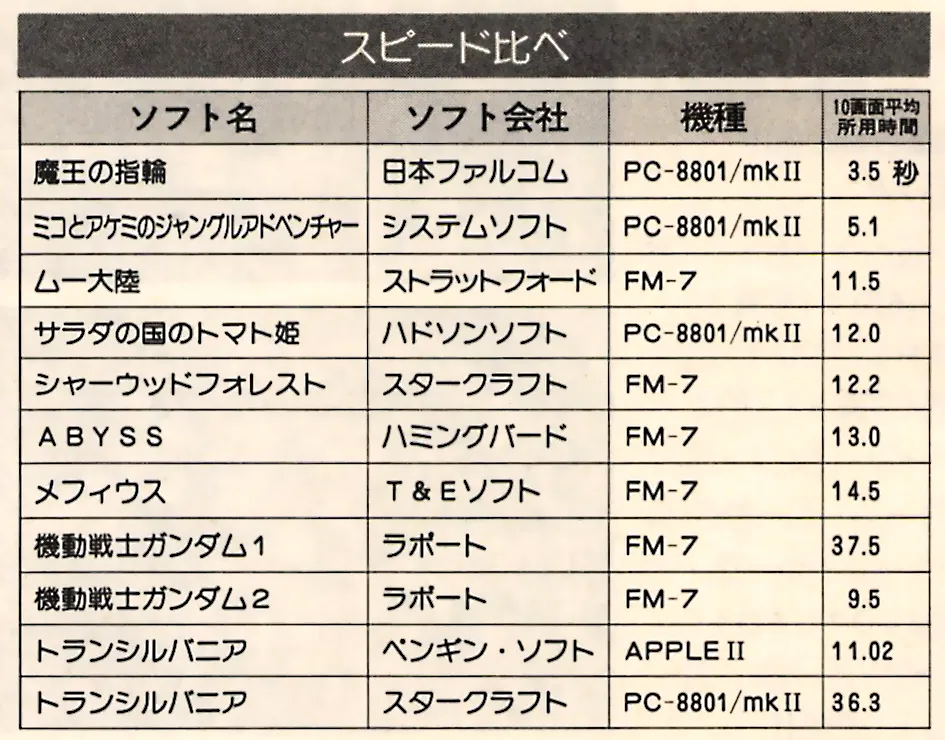

当時を表しているのが、グラフィックを表示するためにラインで線を描いて色をペイントしていくというライン&ペイント処理、表示されるまでの待ち時間。この「描く」という表示方式は参考例として先述した『ザース』に限ったことではなく、他社でも大体この表示方式がスタンダード(もちろん、そうでない作品も存在する)だった。そのため、描画のスピード向上はアドベンチャーゲームに対する1つの課題でもあったり、セールスポイントになったりした時代でもあった。線やペイント数を少なくして描画時間のバランスを取る仕組みからプログラムの技術で高速化にアプローチしていく変革の狭間。それが1985年前後であったように思う。

全ての作品を網羅しているわけではないが、表示時間で圧倒的な早さを感じたのは日本ファルコムがPC-8801シリーズ用として1985年4月13日(FM用は6月20日)に発売した『アステカ』。知らない人はいるかもしれないが、『イース』(1987年作品)を作ったあの日本ファルコムの作品だ。

わずらわしい描画の待ち時間を感じさせない瞬間表示は凄かったが、取り込み画像を除けばグラフィックの表現力はこれが時代の平均点といったところ(個人的所感)だろう。表示の早さを語るなら『デーモンズリング』(日本ファルコム/1984年発売)や『ミコとアケミのジャングルアドベンチャー』(システムソフト/1984年3月8日発売)を出すべきという意見が出るかもしれないが、私の人生には関わりがなかったので割愛。

1985年あたりまでは今で言う「萌え絵」を描いて、パソコンで表現させる技術力はまだ未成熟だったと言える。描けたとしてもアニメキャラクターのような色使いを8色で表現する「塗り」の技術力、容量の圧縮と展開スピードのバランスが途上でもあった。

『ウィル』を除けば1985年5月もしくは6月にN・S・I(ジャスト)より発売された『天使たちの午後』が美少女やアニメ系といったジャンルで最も有名だろう。漫画家の描いた原画をイメージスキャナで取り込みしておりグラフィックの質は高いが、塗りや描画スピードに関しては進化を感じさせるポイントが全くない。それでもキャラクターやストーリー展開が個人的性癖にズバズバ刺さって凄かった。知名度や人気を考えると1985年のアドベンチャーゲームを代表する作品の1つとしてもいいだろう。

※余談だが、ジャストの描画に対する技術力はこの後向上せず他社より遅れる。なんと、1987年1月に発売した『くりいむレモン スタートラップ』ですらライン&ペイントの描画が行われている。たった2年だが、1987年前後だとライン&ペイントによる描画は完全に時代遅れの描画という時代だったのだ。

◆瞬間画面表示0.5秒を実現。度肝を抜いた『ウィル』

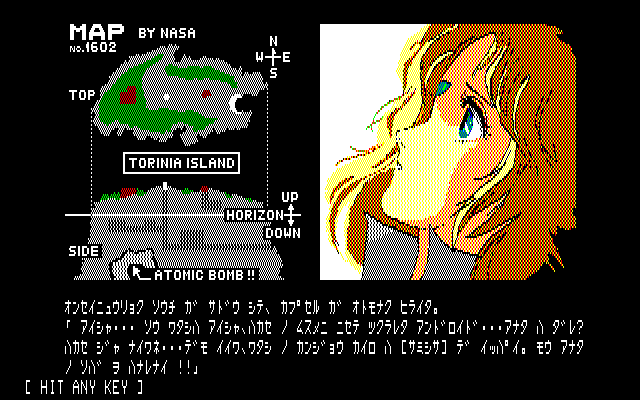

そんな時代背景のあった1985年7月に真打『ウィル』が登場する。「日本最高速!瞬間画面表示0.5秒を実現。」というキャッチコピー(PC-9801シリーズ版は0.09秒)はその凄さを表すものだった。見よこの表示速度を可能とした技術力。その上、タイトル画面に表示される均整の取れたアイシャのデッサン、テレビアニメのような陰影とその色づかい、コマ数の多い瞬きのアニメーション。FM音源対応のサウンド。『ウィル』のタイトル画面だけでその凄さを語るのに十分だったのだ。ハードもそうだが、ゲームソフトの技術レベルがどんどん進化していくのを目の当たりにできる興奮とドキドキワクワク感はなかなかうまく伝えにくい。

表情のアニメーションであれば富士通FM-7用としてエニックスから3月下旬に発売した『TOKYOナンパストリート』が『ウィル』より3カ月以上も前に実現している。しかも、瞬きどころか眉や口までアニメーションで実現しているのだ。作品の知名度が低かったのでは?と思われる人がいるかもしれない。しかし、『TOKYOナンパストリート』は決してマイナーな作品ではない。当時の知名度は(PCゲーマーの界隈では)それはもう凄いものだった。(ムフフな意味で)

ではなぜ『TOKYOナンパストリート』がアニメーションで騒がれなかったのか。そもそもアニメをウリとしていたわけではなかったし、知名度はあってもプレイしたユーザー数は少ないし、そうなればアニメすることすら知らない人も多いだろう。しかし、もっともな理由はひとえにキャラクターがアニメ絵で無かったことではないだろうか?(ここは賛否両論あるだろう)

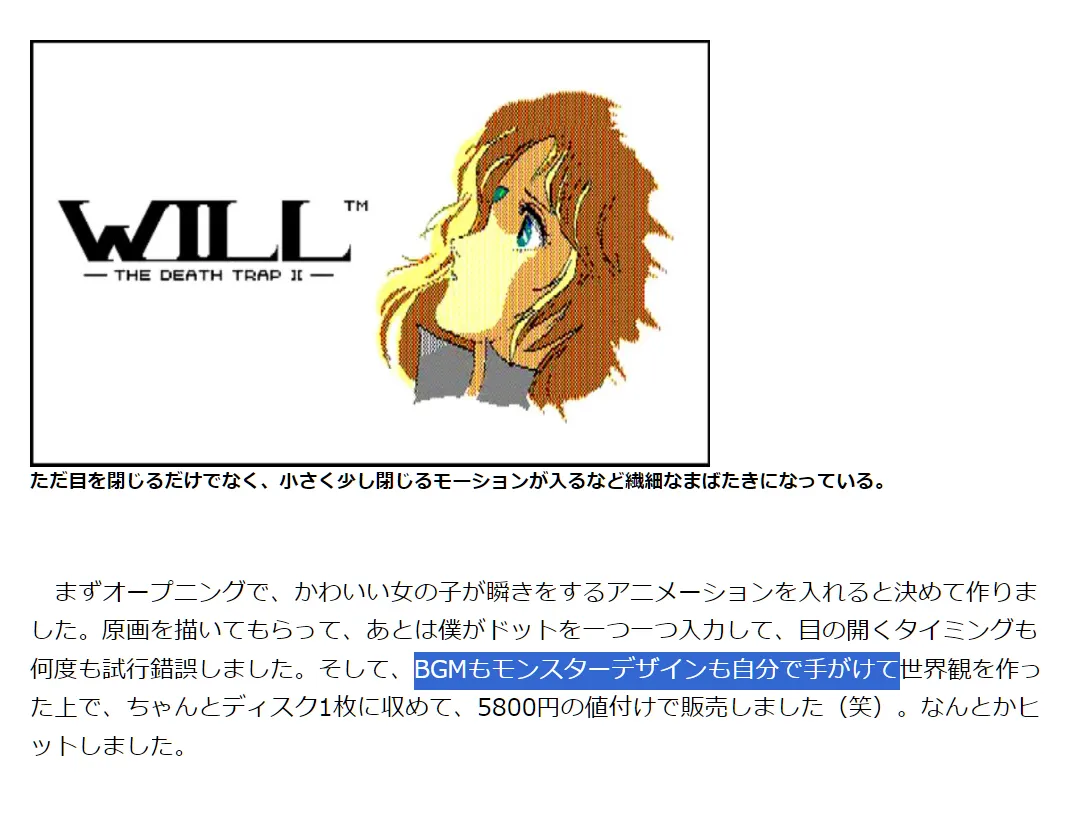

『ウィル』のアニメパターンは5枚だ。これらのパターンを組み合わせて目を閉じる時間は溜めを長めにしていたり、半目から再び目を閉じる工程を挟むなど、単純に目をパチパチさせているだけでない芸の細かさにも魅力を感じる要素がある。

『TOKYOナンパストリート』と比較すればキャラクターは大きいしコマ数も多いというのも差別化されている理由の一つだ。しかし、『ウィル』があれだけ注目を集めたのは目をパチパチしたからだけではない。当時では技術的なレベルからなかなか見ることのできなかったアニメ調の色塗り。加えて、オタクが喜び飛びつきそうな見るからに「かわいい」キャラクター。この画像が瞬きしたから驚いたのだ。もう、心を鷲掴みにされたのだ。もし仮に一切アニメーションしなかったとしてもそれなりに話題となり人気を得たことは間違いないだろう。

◆デジタル8色で描かれたアイシャ

デジタル8色のパレット

『ウィル』のグラフィックは先に述べてきたアドベンチャーゲームと同じ条件のデジタル8色で描かれている。黒、青、赤、マゼンダ、緑、シアン、黄色、白の8色だけを使って8色以上あるように見せるワザがタイルパターンだ。

液晶などで画面を見るとすべてがくっきり見えてしまうので伝わりにくいが、ブラウン管で見ると隣り合った色が光の加減から溶け合ったように見える。単なる黄色と白の並びが肌色になり、肌の影は赤+黄色+白を並べて濃い肌色を表現している。(当サイトで使用している各画像はそのあたりを若干考慮して、ブラウザ上でぼかしを入れたり、各種フィルターを調整してそれっぽく見えるようにしている。)

◆アイシャのキャラクターデザインは誰なのか?

ちなみにタイトル画面に表示されるアイシャのドットを打って描いたのはあの坂口博信だ(ただし、原画は坂口博信ではなく別の人に依頼して描いてもらったという点は留意しておくべきだ)。ドットを一つ一つ入力して、目の開くタイミングは何度も試行錯誤し、この作業だけで3日かけたという逸話が残っている。

https://web.archive.org/web/20211009183634fw_/https://ch.nicovideo.jp/indies-game/blomaga/ar772866

有名すぎるアイシャの横顔。稀に誰が描いたのかという疑問を投げかける人は見かけるが追求した人は見たことがないので調べてみることにした。

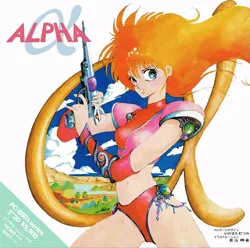

グラフィックスタッフは坂口博信を除くと残りは『アルファ』のキャラクターデザイナーを務めた中田浩美(Hiromi Nakada)。そして、謎の人物T.Terashitaだ。消去法で考えるとクリスとアイシャはキャラクターの描き方が異なるように思えるので、T.Terashitaの可能性が高いのではないか?と考えている。が、そのあたりの話が出ている記事を探してみたもののまったく見当たらず現在では謎のままだ。下手をすれば、開発スタッフに名前の載っていない誰かという可能性もあるだろう。

※『デストラップ』開発の際に採用された美大生出身の新人グラフィッカーは、中田浩美雪ノ浦美樹(Miki Yukinoura)、今泉美保(Miho Imaizumi)の3人。『ウィル』では雪ノ浦美樹がSPECIAL THANKSに名を連ねている。(今泉美保は『デス・トラップ』1作のみで消えている)

ゲームシーンではアイシャが異なるキャラクターデザインで描かれており、別の2つの顔を見せてくれる(タイトル流用を除く)。どれもチャーミングな表情ではあるが、明らかにタイトル画面のキャラクターデザインと異なっている。もし、ゲーム中のキャラクターデザインでタイトル画面が描かれていたならば、目を何度瞬きしようが、振り向こうがここまでの人気と伝説にはならなかった可能性もある。最大公約数的に好まれるキャラクターデザインは非常に重要なのだ(後に日本ファルコムから発売されたイースⅡのリリアで思い知る。)

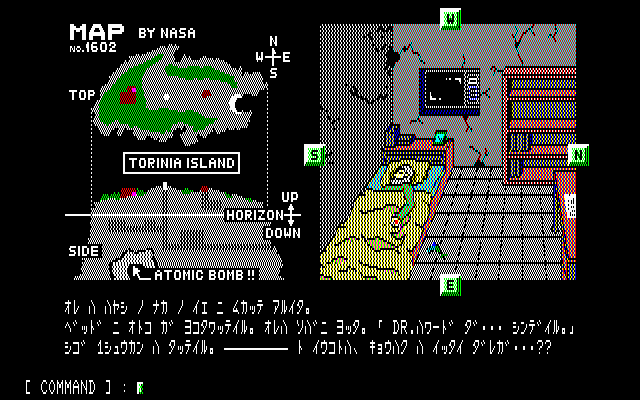

◆凝ったストーリー設定

ゲーム内容の話に移ろう。ゲームはこの物語の主人公であるリチャード・ベンソン(プレイヤー)が密命を受けトリニア島に人類の代表として招待されたところから始まる。目的は、狂気に走ったDr.ハワードが計画した核兵器による人類抹殺を防ぐためだ。端的に書けば「ベンソン VS Dr.ハワード」という表現がぴったりだろう。

ちなみに、ゲームのタイトル名に採用された「Will」はDr.ハワードの「最も愚劣かつ下等な生命体である全人類を抹殺し醜い世界に終わりをもたらす」という「意志」を表す。その「意志」を止める方法を探り意思決定するのがプレイヤーの役割だ。プレイヤーの行動そのものもある意味「Will」であると言えるだろう。

◆コマンド入力式のアドベンチャーゲーム

ゲームはコマンド入力式のアドベンチャーゲームだ。コマンド入力式は現在ほとんど見ることのできないシステムだ。「ハナス アイシャ」のようにキーボードから「名詞」か「動詞」もしくは「名詞+動詞(動詞+名詞)」をタイピング入力して自分の行動内容を決定する仕組みを採用している。(助詞は一切使わない。)

一目瞭然だが、メッセージやコマンドは日本語(カタカナ表示)に対応している。これより前に遊んだ『ミステリーハウス』…だったと思うが、コマンド入力が英語だったため一発で挫折した記憶が残っている。そう考えるとちょっとした進歩とも言える。

『ウィル』のコマンド入力は、ローマ字入力とかな入力が自由に切り替えられるシステムになっている。コマンド入力式で日本語入力が可能になった当初はかな入力が中心だったと思うので、ゲームでキーボード入力を鍛えたプレイヤーは、このあたりの時期の違いで日本語入力方法が明確に分かれるような気がする。

初めてこのコマンド入力というシステムを知ったとき、パソコンというのはなんて凄いものなんだ!と思った。人の言葉を理解し答えを返してくれるAIが実現されているのだと。

しかし、現実は違った。作り手が用意した(数少ない)言葉を適切な場所で適切に入力しなければ素っ気ない返事が返ってくるようにプログラムされているだけだ。これが、コマンド入力式アドベンチャーゲームの正体だったのだ。

プレイヤーがゲームで行うことは、何を入力すればいいのか考えることだ。そして、ひたすら思考を巡らせて、稀に天から舞い降りたかのようなインスピレーション(ひらめき)で正しい答えを導き出す。コマンド入力というものはこういった何かを考え実行する力をも鍛えることができる。また、問題を解決するという成功体験も得ることができる上に思考力も高めることもできる。

これこそが、コマンド入力式アドベンチャーゲームの凄さなのだ。パソコンならではのゲームとも言えるだろう。しかし、裏を返せば利便性は当然悪い上に、キーボードを標準で装備しない家庭用ゲーム機へ移植することもできない。他にも、面倒臭い、難易度が高くなる、など様々な要因があろうが、ニーズが無く滅んでしまったシステムだ。(稀に古典的な意味で使用されるケースはある)

◆遊びやすい難易度設定

そんなコマンド入力式アドベンチャーゲームの中で私がプレイした『ウィル』は難易度がまだ適切(簡単という意味ではない)に思えた。とにかく移動範囲が狭くマッピングの必要が一切無い。また、必要な単語がヒントとして文章にかなり散りばめられているため入力すべき単語が分かりやすい。「ミル」で何が存在するか単語を確認し「トル」でアイテム取得というスタンダードな方法が割と通ってしまう。基本原則の「ミル」「トル」「ハナス」「ワタス」「ツカウ」は(恐らく)どんなコマンド入力式アドベンチャーゲームでも有効なのだが『ウィル』は中でも基本を忠実として作られた作品と言えるだろう。また、『ウィル』は単語登録数の豊富さにより、単語が通りやすくその気持ちよさもカジュアルに体感できるよう考えて作られている気がする。

もちろん、最低限の認識として「ユカ」や「カベ」,「ツクエ」の単語くらいは画面を見て自分の力で導き出さなければならない。ただ、このあたりは一般的に思いつく単語だろう、と思うのは私が古い人間だからかもしれない。

◆それでもハマり(詰み)はある

また、ベンソンが任務に失敗しても直前の場面から自動的に再スタートしてくれる親切な機能も搭載されている。メカノイドにやられるだけではなく、罠に引っかかって一撃で任務失敗に陥ってもセーブした場面まで戻されずに済むのだ。現在では「死に戻り」という表現というのが適切だろうか。

とはいえ、『ウィル』にはこの時代の悪しき習慣「ハマり」が少なからず存在している。「ハマり」とはゲームが「手詰まり」の状態になるということで、今となっては死語となっているゲーム用語になるだろう。問題なのはハマりの状態なのにゲームはプレイできるため手詰まりになっていることに気づかないことだ。こうなると、ドツボにはまる。

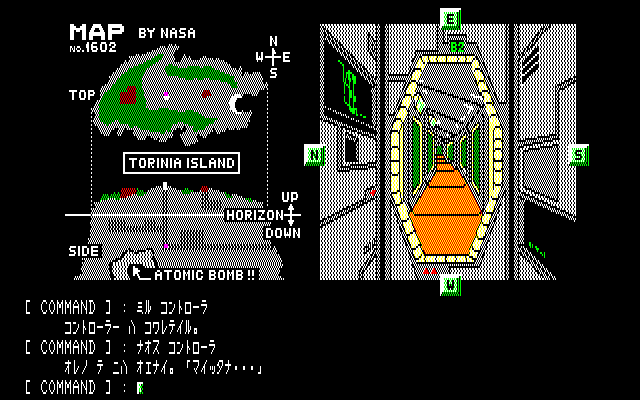

ハマリの1つめが、重力場発生装置だ。これを動かすアイテムであるコントローラは2回使うと壊れてしまう。つまり、ちょっと遊びで右へ回してB1へ行き、左へ回して地上へ戻るだけで2度と使えなくなる。ハマリだ。

もちろん、適切なアイテム(レーザー、酒)を持たずにB2Fへ行ったらこの段階でハマり確定だ。コントローラーを2回使ったことになり、地上へ戻れなくなるからだ。コントローラーが壊れるというのはちょっとやりすぎのような気がする。正しく進んでもしばらくは疑心暗鬼で、ハマったんじゃないかと悩まされるのだ。

2つめがこのカニ型メカノイドだ。倒すには「酒」が必要なのだが、所有していない段階でハマりだ。もし飲んでしまっていた(普通の行動ではない)場合は当然空になった瓶を投げても何も起こらない。一応、カニ型メカノイドからはどんな状態からでも逃げることも可能だ。しかし、アイテムのコントローラーがこのフロアに到着した段階で壊れてしまうのでエレベーターを動かすこともできない。地下の移動範囲はかなり狭いため解決手段がなくどうにもできないハマり状態ということはまだ気づきやすいのかもしれない。

また、メカノイドから発火するより先に「酒」を投げてしまう(普通の行動ではこんなことはしない)と当然倒すことはできない。ならばと、「死に戻り」すると使ったアイテムである「酒」は消えたままで戻っていない。つまりハマりだ。「死に戻り」機能の穴というべき部分だろう。流石に制作側もここまで気が回らなかったんだと思うが。

3つめが実験室だ。扉を開けるのに壁を見るとどうやら音声入力が必要ということがわかる。床を見ると落ちている紙くずを取ることができる。それを見て、ご丁寧に書かれている暗号「ヒラケゴマ」を口にしたらおしまいだ。扉は開いてくれるのだが、先へ進むと得体の知れない「何か」が襲ってくる。しかも、頼みの綱であるレーザーの出力がこれまでの戦闘で弱っており使えないため倒すことができない。

もしかして音声入力装置が博士とは違う声の入力に反応して警報装置のようなものが働いたのかもしれない…

とヒントらしきメッセージが出てくれる。これを見て、博士の声が録音されたアイテム(テープレコーダー)があったりするんじゃないか?とか、レーザーを使わずに地上へ先に戻ることができるんじゃないか?といった推論を元にトリニア島をさまようことになるのだ。ただ、思考が固まってしまっては解決方法がなにもない。この場面の難易度は高いかもしれないが、思いもしないヤケクソの行動が問題を解決してくれる。(ここはずるい)

◆簡単ということがマイナス評価になった時代

『ウィル』の難易度は雑誌によって「簡単」と書かれることもあった。当時は「簡単」ということがゲームを評価をするにあたり現在と捉えられ方が違った側面もあった。ゲームがどんなに面白くても時間に対するコスパが悪いものは減点対象とする理不尽なパソコンゲーム文化だ。ロールプレイングゲームやアドベンチャーゲームは一度解いたら連続して何度も繰り返し遊ぶことが一般的にない。そのため、なけなしのお金をはたいて買ったのにすぐ終わってしまっては不満(長く遊べず対価に見合っていない)という感情から来るものだった。(世間のこの考え方は数年かけて修正されていく)

※「簡単」や「すぐ解けた」という言葉は自慢にも使用され「俺はお前より優れている」という他者へのマウントを取る際にも使われる言葉でもあった。

それを考えてかどうかは不明だが、現代ではよく聞く「やりこみ要素」という当時では珍しい隠しコマンドや隠しキャラクターを実装したことをセールスポイントの1つとしている。『ドルアーガの塔』(1984年ナムコ作品)のように隠しを見つけることが目的ではなく、『ゼビウス』(1983年ナムコ作品)のスペシャルフラッグやソルを見つけるようなお遊び的な要素だ。『ウィル』はアニメーションも注目されたが、この隠し要素もマニアには注目されパソコンゲーム雑誌では発見の報告が話題の1つとなった。おまけ的要素ではあったがソフトの寿命をほんの少し伸ばすのに一役買ったと言えるだろう。

◆コマンド入力の楽しさを教えてくれる良作

個人的な所感として『ウィル』はゲームのボリュームも適切だったし、難易度も少し難しいくらいで丁度良かった。アイテムが割と簡単に見つかり、怪しいと思うところに仕掛けが用意されていたりして、プレイヤーがストレスより快感を多く得られるように気を使って作られているかのような印象を受けた(ただし、意地の悪い部分もあった)。とにかくプレイしていて気持ちいい。ストーリー展開も破綻していなくて非常に良くできていたし、画面の書き換えが早い上にアニメーションなど画面変化があるのも良かった。また、ちょっとしんみりした終わり方、最後の粋なメッセージや画面もクールに思え脳裏に染み付いて未だに忘れることができない。

ただ、残念だったのはアイシャの扱い方だ。注目され、売れやすいというポイントを突いてタイトル画面に注力したのは分かる。だが、アイシャと話している時、キャラデザをなぜ変えたのかという疑問とまばたきすらしないのはどういうことだ!と問い詰めたい。海なんか動かさなくてもいいのだ。アイシャをもっと動かすべきだったのだ。そして、会話の内容と表情をもっと充実させていればタイトル画面以外でも伝説になれたはずだ。我々はアイシャともっとお近づきになりおしゃべりしたかったのだ。キャラクターグッズも欲しかったのだ。(最後に漏れたホンネ)

『ウィル』を発売してからのスクウェアは(ゲーム内容は賛否両論あるのでさておき)とにかく凄かった。先述しているが、『ウィル』の売上はおよそ10万本。当時のパソコンユーザー数を考えれば大ヒットと言っていいだろう。ティーアンドイーソフトに在籍していた内藤時治(Tokihiro Naito)のインタビュー記事によると当時のPC-8801シリーズのゲームソフトにおける変動費はパッケージを含めて100円程度なんだそうだ。変動費に数倍の誤差があったとしても、『ウィル』は開発期間も短いし、人件費も安いしでボロ儲けできたソフトであることは間違いない。

https://web.archive.org/web/20210311213109/http://pubs.iir.hit-u.ac.jp/admin/ja/pdfs/file/2355

◆スクウェアが大きく注目されることになった原点を知っておこう

この後もスクウェアは『ブラスティー』や『アルファ』で話題と人気を着実に獲得し、業界での地位も向上していく。とは言っても当時のゲームに対する技術は日進月歩の世界であり、アニメーションのスクウェアでもてはやされたのは『ウィル』の発売からわずか1年ほどだった。制作陣がアニメーション+ゲームで業界をリードすることより別の方向に目を向けてしまったのもあり、あっさりとその幕は閉じることになる。その意思決定のおかげか、途中で会社が危なくなっていったことはあったものの今やスクウェア(・エニックス)は『ファイナルファンタジー』シリーズで世界に名だたる大企業だ。

現在ではスクウェアや当時のスタッフに対するインタビューなどを見ても『ファイナルファンタジー』にスポットを当てた話やインタビューばかりだ。それは当然だろう。ただ、昔にアニメーションを使ったパソコンゲームでちょっとした革命とブームを起こした実績や歴史があったことは覚えておきたいし、そのキッカケ(『ウィル』)を知っておいて欲しいと思うのだ。

◆テーマ曲について調べてみると意外なことがわかった

『ウィル』のBGMはテーマ曲のみ用意されており、タイトル画面とエンドタイトル画面でのみ演奏される。ゲーム中のBGMはなく環境音のみ流れる。

作曲及び編曲は坂口博信。マニュアルのスタッフ名にBGMとしてのクレジットは記載されていないが「ゲームアツマール」(現在閉鎖)のインタビューにて自身で作成されたことが語られている。

坂口博信の音楽経歴を調べてみると、4歳くらいからピアノを習い始め、中学でエレクトーンも始めている。スクウェアでアルバイトを始めるまではミュージシャンを目指しており、高校生の頃はバンド活動で作詞作曲も行っていたそうだ。音楽の基礎的な素養はあったのでBGMを作曲できても不思議ではないだろう。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/game-creator/game-planner/12705/

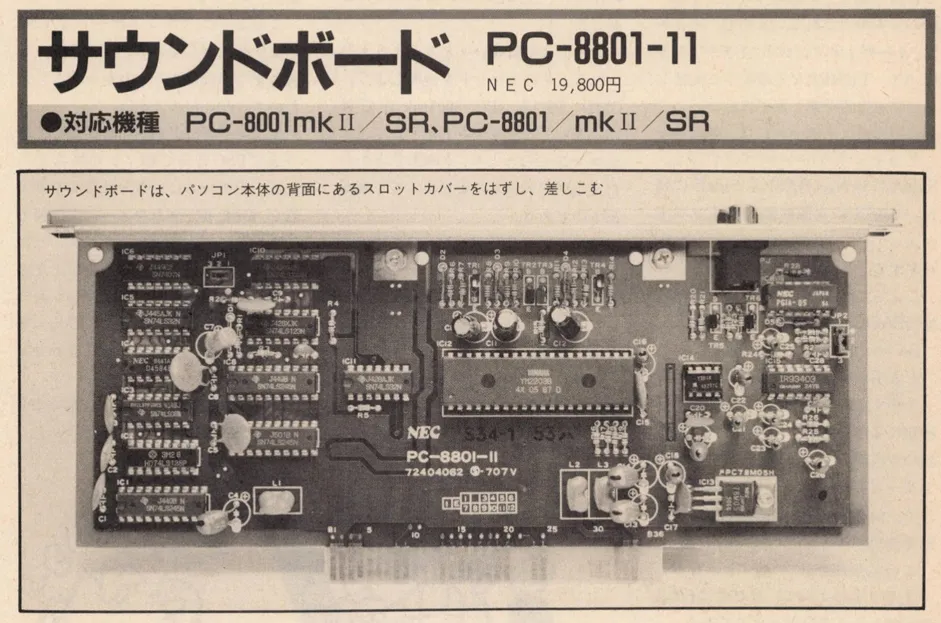

『ウィル』のBGMを聞いたことが無い人なら坂口博信はどんな音楽を奏でたんだろう、と期待するかもしれない。まず知っておいてほしいのが、時代背景としてFM音源を搭載した初のPC-8800シリーズであるPC-8801mkⅡSRの発売された年が同年の1985年1月。ゲームでは最先端だったアーケードゲームもFM音源を使った曲は産声を上げたばかり。そして、PCゲームそのものの進化と同様に同じFM音源チップで作られる曲がどんどん進化していく。そんな時代の先端に作られた曲だったということだ。

ちなみに、PC-8801mkⅡにサウンドボードPC-8801-11を搭載しても音は鳴らなかったそうだ。

http://19xx-s-rank.seesaa.net/article/378436406.html

PC-8801mkⅡSRにはYAMAHA YM2203を搭載。FM音源3音とSSG音源3音を鳴らすことのできる音源チップだ。『ウィル』のBGMはこのうちFM音源3音のみを使って演奏される。今となっては音色もバランスもベタベタなものでやや稚拙なものに聞こえるだろう。だが、免疫のない私にとっては当時出てくるあらゆるゲームのFM音源がなにもかも新しい音に聞こえた。PC-8800シリーズでFM音源を使った黎明期のゲームの代表作といえば恐らくゲームアーツの『テグザー』を挙げる人が最も多いだろう。だが、他の作品でもまだまだ可能性を秘めた実験的で独創的で衝撃的な音があった。その中の代表作の一つとして『ウィル』のテーマ曲は入れておきたいのだ。

プロローグ

──物語は、いつも一通の指令書から始まる──

フロリダ州、マイアミ……

静かな波の音に身をまかせ、ベンソンは、続けざまの任務に疲れた身体をいやしていた。よく冷えたワイン、かたわらには優しく微笑む恋人・ジャスミン……

しかし、穏やかに流れる時間を楽しむには、あまりにも短すぎるひとときであった。

折りしも、ワシントンの大統領専用回線に事件の幕開けとなるメッセージが割り込んでいた。

”たった今、私ハワードは、最も愚劣かつ下等な生命体である人類を地球上から抹殺すると決意した。もはや、人類の存在理由のかけらすらも見い出すことはできない。娘の死を君たち自身の死をもって償いたまえ。が、君たちにもきっと言い分はあろう。ひとりの人間をここへよこすのだ。最後のチャンスをあげよう。”

NASAからの報告によると、この狂気のメッセージは、南太平洋に浮かぶ孤島・トリニア島から発信されたもので、しかも島の地下深くには、全人類抹殺に余りある核兵器存在の可能性が認められた。

そして、ベンソンのもとに一通の指令書が届いた。

Dr.ハワードに関する調査報告書

氏名:アルバート ハワード(Albert Howard)

性別:男性 国籍:米国

1936年 11月、ハンブルグに生まれる。ドイツ系ユダヤ人の資産家を父にもち、恵まれた家庭環境で育った。少年時代から各方面に秀で、天才の名を欲しいままにする。

1951年 15才でアメリカ・マサチューセッツ工科大学に入学。

1964年 米国市民権を獲得し、結婚。翌65年、1女をもうける。当時すでに、科学技術分野、特に重力場発生並びに人工知能に関する研究においては右に出る者なしと称せられる。

1970年 ノーベル物理学賞を授賞。この頃から米軍の依頼による早期警戒システムの研究開発に着手する。

1982年 飛行機事故で、妻と娘を同時に失う。この事故をきっかけに、ハワードは精神面に安定を欠き、3か月後、突如として失踪。以来、現在まで16年間、消息は不明である。

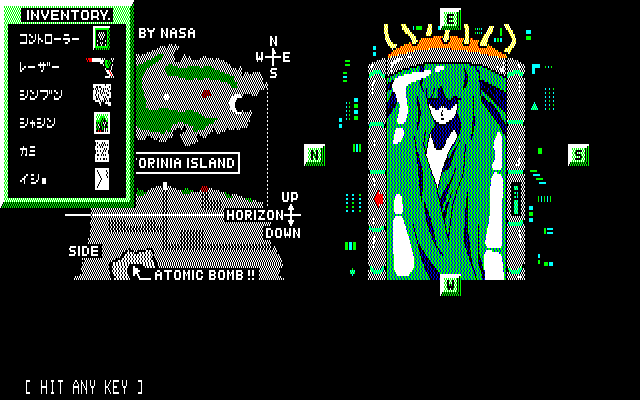

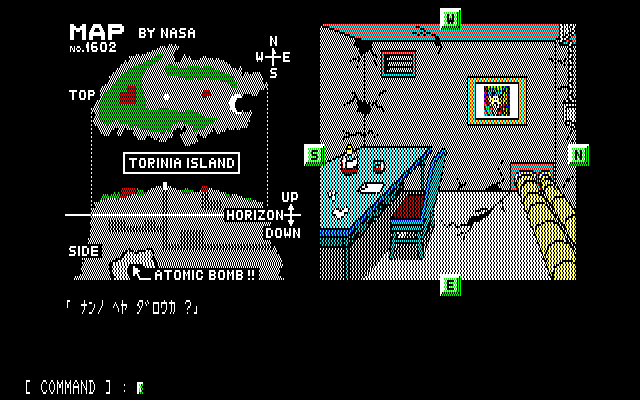

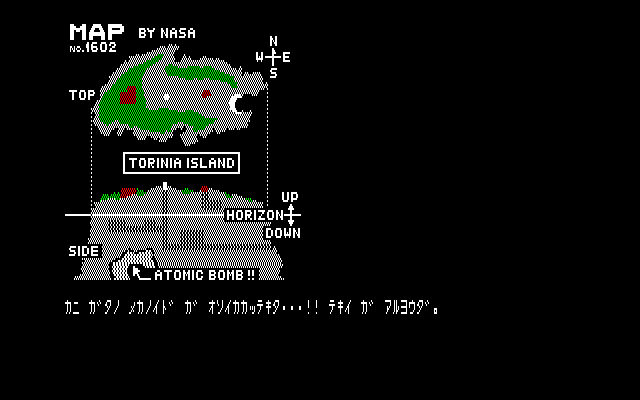

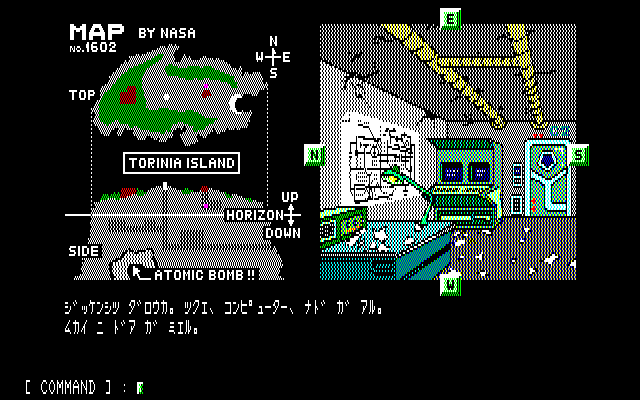

画面の解説

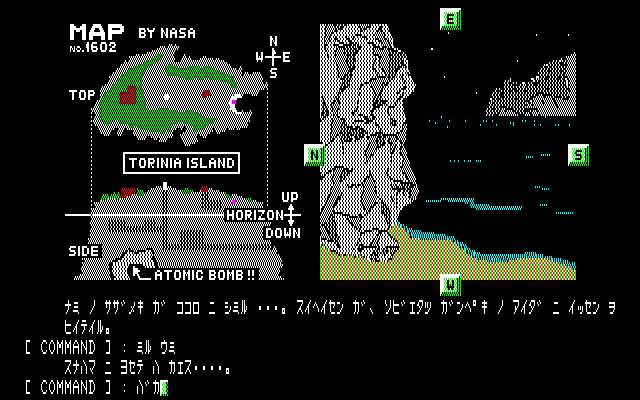

①……NASA(米国航空宇宙局)が、総力をあげて製作したトリニア島のマップ(平面図と断面図)。平面図の上方が北で、紫色のポイントはベンソンの現在地点を示している。(図は島の東端の入江)

②……ベンソンが見ているトリニア島の光景。つまり、砂浜に立って海を見ている。周りには、N・E・S・W の文字がある。一番上の文字が向いている方角を示している。今は、これが E なので東(EAST)を向いている。おのずと、右が南(South)、左が北(North)、後ろが西(West)となる。この方角表示はテンキーに対応しており、移動がワンタッチでできる。

③……多くの重要な情報は、このメッセージに含まれている。見ている光景と同じくらい大切なので、細かなところまで見落とさないようにしなければならない。

④……メッセージの下には、プレイヤーがこれから入力するコマンドが表示される。

コマンド入力方法、ファンクションキー

「ウィル」のコマンド入力は、英語は対応していない。これは、前作の「デス・トラップ」と異なる点だ。

対応する単語数を格段に増やすために、日本語(カタカナ)のみの対応となっている。もちろん、ローマ字入力は

そのままだ。

ローマ字カナ変換入力

カナ キーが解除(オフ)になっていることを確認する。コマンドエリアには、

[COMMAND] :

表示される。

コマンドをローマ字で入力する。カナ文字に変換されて表示される。(大文字でも小文字でも入力できる)

カナ文字入力

カナ がロック(オン)になっていることを確認する。コマンドエリアには、

[コマンド] :

と、表示される。

コマンドをカナ文字で入力できる。

基本コマンド

名詞+スペース+動詞

動詞+スペース+名詞

名詞一語、動詞一語の組み合わせで入力する。名詞+動詞、動詞+名詞のどちらでも入力できるが、名・動詞の間に必ずスペースを入れること。また、単語一語のみ入力できる場合もある。

<例>

ウミ_ミル (ミル_ウミ)

ホシ_ミル (ミル_ホシ)

イワ_ウゴカス (ウゴカス_イワ)

セーブ

「ウィル」では、勇猛果敢が裏目に出て、仮に死んでしまっても、何かキーを押せば死ぬ直前の場面に戻る。

しかし、中には「もっと以前の状態に戻りたい」とか、「この続きはまた明日。」という方も多いだろう。そのようなときには、セーブのコマンドを知っていると便利だ。

ゲームの途中で

セーブ⏎

と入力すると、その場面の情報をディスケットに残しておくことができる。画面の指示に従って1から9までの番号を続けて入力する。つまり9通りのセーブができるわけだ。同じ番号に再びセーブすると前の情報は消えてしまうので注意すること。また、ディスケットにプロテクトシールを貼っているとセーブはできない。

ロード

セーブした情報を呼び出すコマンドがロードだ。

ロード⏎(またはリストア⏎)

と入力し、やはり画面の指示に従って、すでにセーブした1から9の情報を呼び出す。番号を押すと、場面名が表示される。

1⏎

1:イエ ノ マエ

という具合にだ。ロードしたい場面でなければ、ESCキーを押すと、もう一度番号待ち状態になる。ESCキー以外のキーを押すと、ディスケットから情報をロードする。

場所を移動するとき

◯画面表示の方角にテン・キー対応

◯従来の方角入力も対応

オープニング画面では、正面の方角が東である。マップを見ると、西の方に何かがありそうだ。西の方へ進んでみることにしよう。

4 5 6

1 2 3

今、画面の W は、テンキーの 2 と対応している。

2 を押すと、

[ COMMAND ] : ニシ

と表示され、画面のグラフィックとマップポイントの場所が変わる。ウゴク、ススム等の動詞は必要ない。キーボードから直接入力する場合も同様に

ニシ⏎

と方角だけ入力する。テン・キーからの入力だと、ワンタッチでOKだ。リターン・キーを押す手間もかからない。

F1・F2・F3

入力されたコマンドは一時的に記憶されている。

同じコマンドを続けて入力したい場合、F.1F.2F.3 キーで入力することができる。

新しく単語を入力すると、前回の単語は消去される。

○ F.1 一動作前に入力したコマンドの、前半の単語を再び入力することができる。

○ F.2 一動作前に入力したコマンドの、後半の単語を再び入力することができる。

○ F.3 (=F.1 + F.2) 一動作前に入力したコマンドを再び入力することができる。

<例>

ハカセ_ミル と入力すると

[F1] ハカセ

[F2] ミル

[F3] ハカセ_ミル

となる。同じ動作を繰り返す場合、同じ名詞、または動詞を続けて入力する場合、このファンクション・キーを利用すると便利だ。

アイテム

ユビワ

カミクズ

コントローラー

レーザー

バッテリー

シンブン

シャシン

カミ

カード

イショ

ビン

トリビア

◆アイシャの名前を復活させた作品がある

ミストウォーカーがニンテンドーDS用として開発し2007年10月4日に任天堂から発売した『ASH -ARCHAIC SEALED HEAT-』(アルカイックシールドヒート)。この作品に登場する主人公の名前は『ウィル』の主人公であるアイシャに思い入れがあって名前を復活させて使ったという逸話がアーカイブに残っている。ただし名前が同じだけで、設定や容姿の共通点はまったくない。(残念)

どこかで聞いたような話だなと思ったら、当時『デス・トラップ』の主人公ベンソンに惚れ込んで、『ウィル』に登場させたという逸話がさらにその昔にあった。もちろん、これに関しては同一人物なのだが、同じような話は輪廻するものだ。

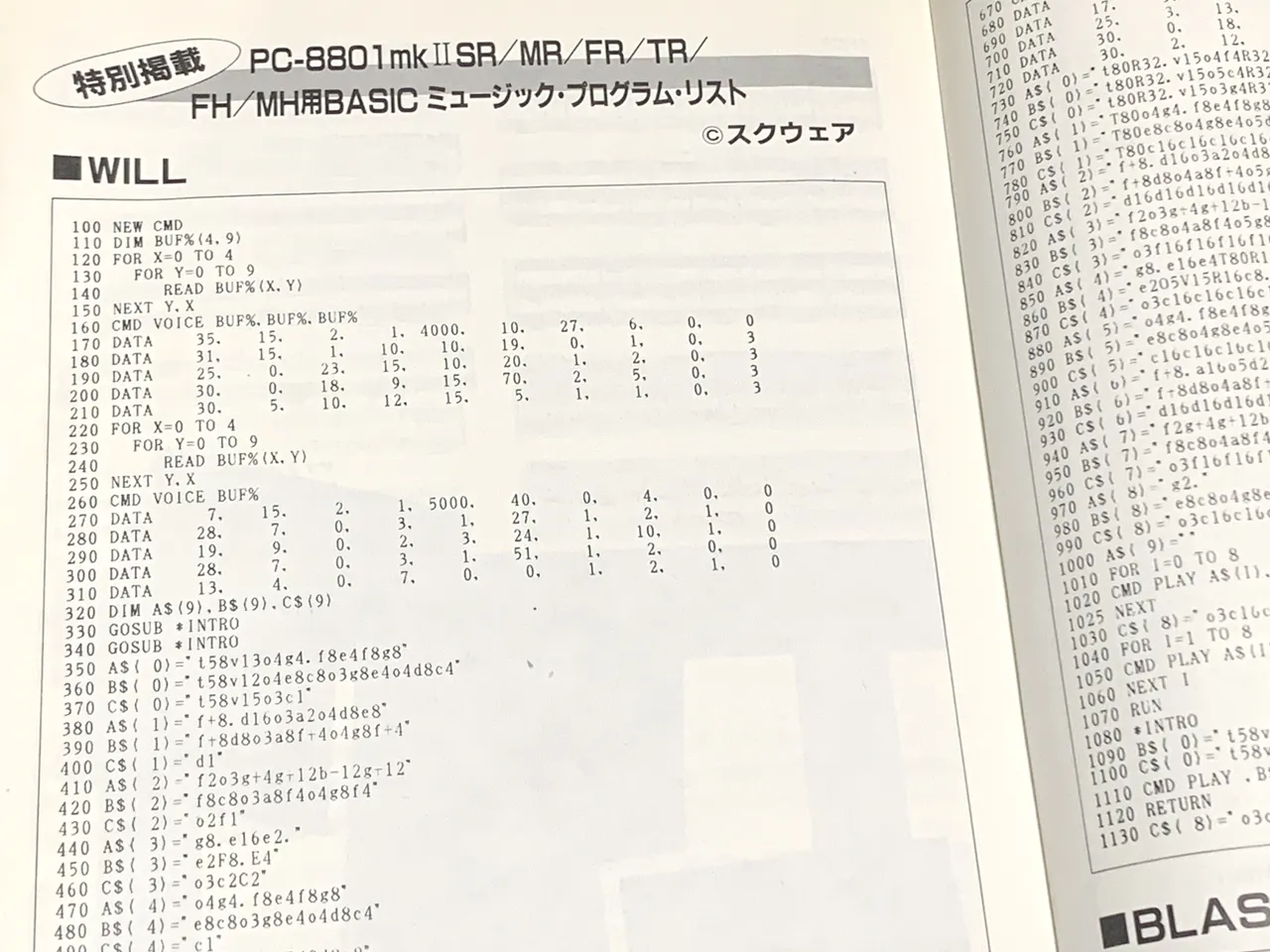

【「チャレンジ!!パソコン A.V.G&R.P.GⅡ」に掲載されたプログラムとその関係】

「チャレンジ!!パソコン A.V.G&R.P.GⅡ」(電波新聞社刊)には『ウィル』の特集記事は掲載されていない。しかし、スクウェア提供の「BASICミュージック・プログラム・リスト」におまけとして『ウィル』が掲載されている。これを打ち込むとある謎に突き当たる。

データ内容はPC-8801シリーズ版がそのまま鳴るのではなく、X1turbo版『ウィル』(PSG音源)の曲構成のままFM音源で演奏される。言わば、X1turbo版をPC-8801版の音に置き換えたバージョンだ。テンポがPC-8801シリーズ版と比較すると遅くなっているのもX1turbo版ならではの特徴だ。

そもそも、X1turbo版における曲の構成がなぜPC-8801シリーズ版と異なっているのかが謎だ。(もしかしたらX1turbo版が完全版というやつなのかもしれない。)ただ、FM-7版は同じPSG音源での演奏でありながらPC-8801シリーズ版準拠でX1turbo版と異なるのがこれまた謎である。

TRACK LIST

ラジオ収録曲(FM音源)

サウンドボード

音源チップ:YAMAHA YM2203(OPN)

01 メインテーマ

合計時間 : 1:19

作曲 : 坂口博信

お詫び

当時の広告

制作秘話

1985年の「Will」で、自分で広告をつくった。

— 坂口博信 (@auuo) March 4, 2021

で、ファンタジアンでも、35年ぶりに広告制作w

ファミ通の最新号・表2見開きです。

I designed AD myself for "Will" released in 1985.

Then, 35 years later, I made another AD for Fantasian.

Front AD in the latest Famitsu.#FANTASIAN pic.twitter.com/8s12OdsYc0

エンディングムービー

■エンディングムービー

PC-8801 SR mk2ソフト

PC-8801 SR mk2ソフト

X1turbo FDソフト

X1turbo FDソフト

FM7&77 5インチソフト

FM7&77 5インチソフト

PC-9801 5インチソフト

PC-9801 5インチソフト

PC-9801 U2 3.5インチソフト

PC-9801 U2 3.5インチソフト

ボードゲーム

ボードゲーム

攻略本

攻略本

攻略本

攻略本

攻略本PC

攻略本PC

攻略本PC

攻略本PC

攻略本PC

攻略本PC

美少女ゲーム雑誌

美少女ゲーム雑誌

美少女ゲーム雑誌

美少女ゲーム雑誌

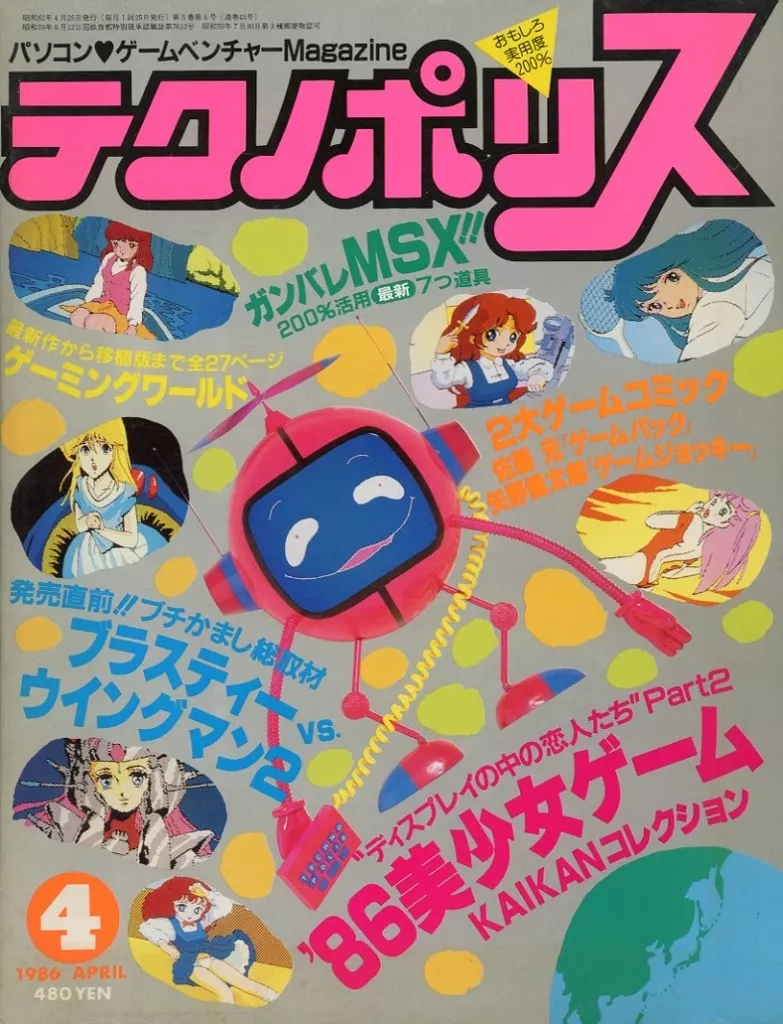

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

アニメムック

単行本(実用)

単行本(実用)

ムックその他

ムックその他

アニメムック

アニメムック

ウィル (アドベンチャーノベルス) 新書 - 1986/8/1

ウィル (アドベンチャーノベルス) 新書 - 1986/8/1

ゲームメーカー(裏)報告書 Vol.1 Kindle版

ゲームメーカー(裏)報告書 Vol.1 Kindle版

OLD GAMERS HISTORY Vol.11 アドベンチャーゲーム・パズルゲーム草創期編 単行本(ソフトカバー) - 2016/12/21

OLD GAMERS HISTORY Vol.11 アドベンチャーゲーム・パズルゲーム草創期編 単行本(ソフトカバー) - 2016/12/21

80年代AVGガイドブック (G-MOOK) ムック - 2019/5/28

80年代AVGガイドブック (G-MOOK) ムック - 2019/5/28

ネタバレ上等! レトロPC ADVエンディング集 (マイウェイムック) 雑誌 - 2020/10/29

ネタバレ上等! レトロPC ADVエンディング集 (マイウェイムック) 雑誌 - 2020/10/29

甦る 至上のアドベンチャーゲーム大全 Vol.1 単行本 - 2022/3/14

甦る 至上のアドベンチャーゲーム大全 Vol.1 単行本 - 2022/3/14

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

PC-8801パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2022/5/16

PC-8801パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2022/5/16

チャレンジ!! パソコン アドベンチャーゲーム&ロールプレイングゲーム SP1

チャレンジ!! パソコン アドベンチャーゲーム&ロールプレイングゲーム SP1