『サンダーブレード』X68000版について

◆『サンダーブレード』概要

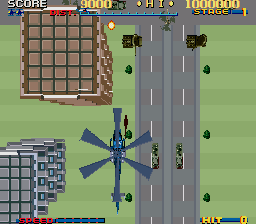

▲ アーケード版 サンダーブレード(1987年 セガ)

デラックスタイプ(画像はセガのホームページ から)

『サンダーブレード 』(THUNDER BLADE )はアーケードゲーム用としてセガが開発し1987年12月18日

「新製品のご案内」.『AOUニュース12月号』, 1987年12月15日, p.8

「話題のマシン」.『ゲームマシン』, 1988年3月15日, p.16

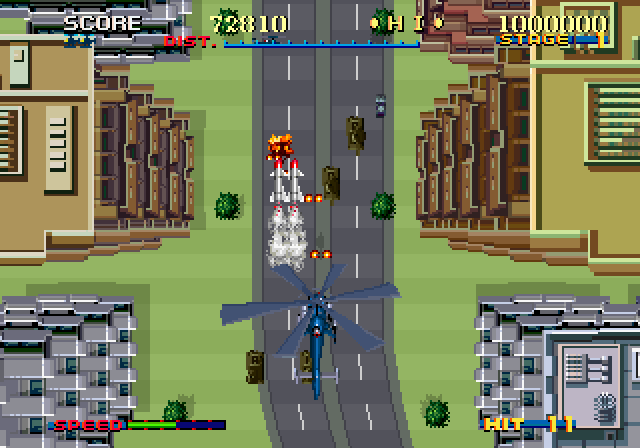

▲ 垂直3-D感覚の画面(アーケード版)

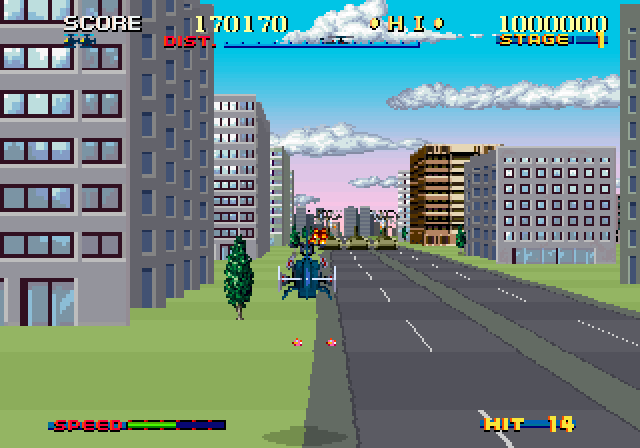

▲ 飛行パース3-D感覚の画面(アーケード版)

開発された体感筐体はモーターを使用しておらず、操縦レバーの動きに合わせてシートが左右にムービングするコストパフォーマンスに優れた駆動方式を採用。上空から地上を眺める垂直3-D感覚の画面から、飛行パース3-D感覚の画面へシームレスに移行。ステージの最後には超弩級の巨大敵ボスキャラクターが用意されていた。(全4ステージ)

後に海外向けに体感機能を省略したアップライト版(スタンディングタイプとは異なる)を開発。アップライト版は、敵キャラクターや障害物の配置が変更された。また、エンディングシーンが追加されており、完成版といえる作品になっている。

Take Off 」はアップライト版で作成された新エンディングで採用。Nintendo 3DSの『3D サンダーブレード

◆『サンダーブレード』X68000版の登場

▲ 高低差のある切り立った崖も見事に再現!

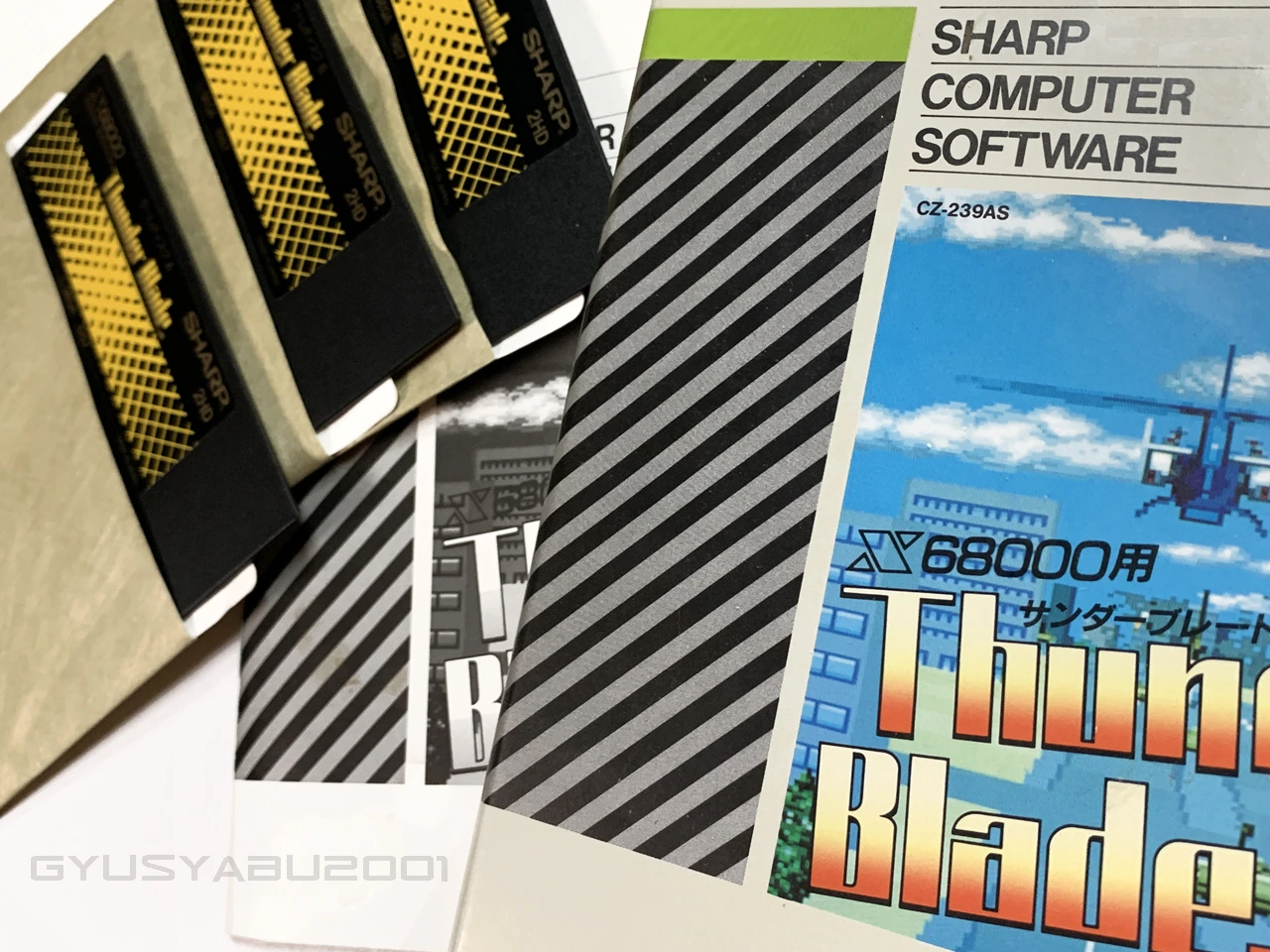

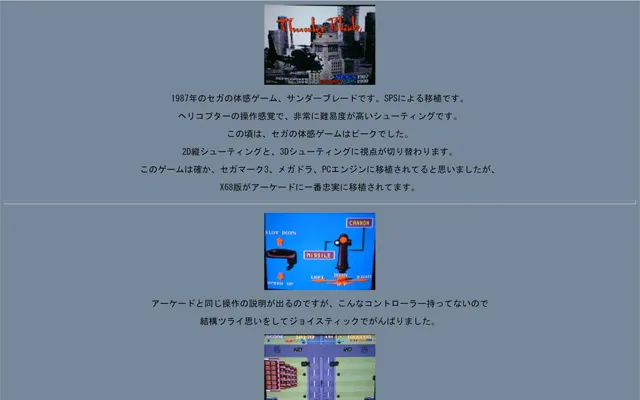

SHARP X68000版『サンダーブレード 』はSPSが移植開発を行い、1990年2月3日にシャープより発売した。『サンダーブレード 』の移植としては初のほぼアーケード版に沿ったものとなっている。1988年の9月頃(X68000版『沙羅曼蛇 サンダーブレード 』は1年以上という稀に見る開発期間となった。

「特集X68000最新ソフトレビュー」.『ポプコム』, 1988年11月号, p.113

「SPSスピリッツ」.『マイコンBASICマガジン』, 1989年4月号, p.358

動作環境としてメモリ1メガバイトのX68000でも動作。加えて、当時の花形周辺機器であったサイバースティックや外部MIDI音源(Roland MT-32)にも対応させた。なお、ディスク3枚組ではあるがゲーム中のディスク入れ替えはない。『A-JAX

◆『サンダーブレード』X68000版の開発スタッフ

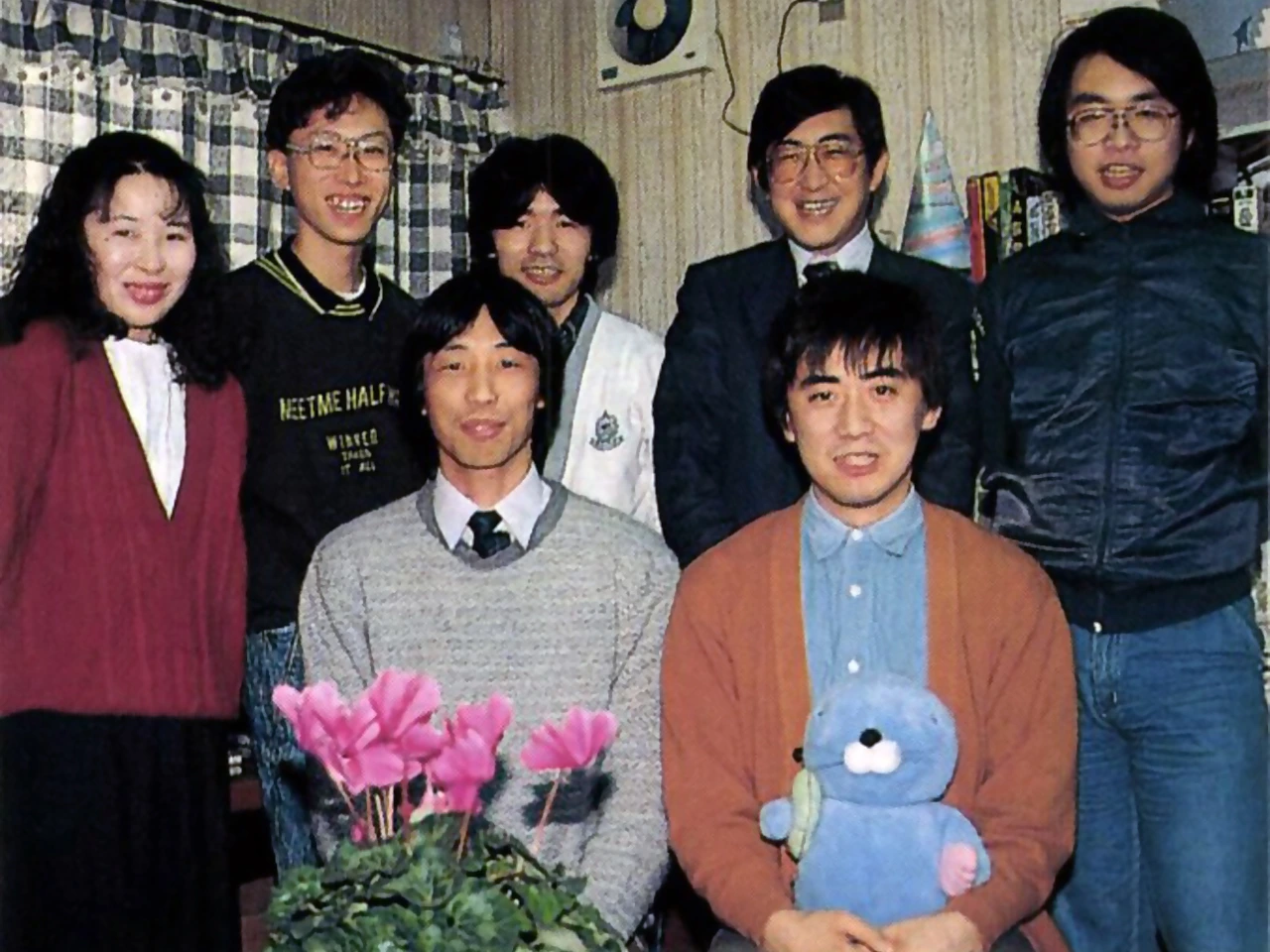

▲ ポプコム1989年1月号p.136より。手前左より今野智久、高橋和典。

「ぼげら~」

X68000版の移植担当者は仲村浩史 (Hiroshi Nakamura a.k.a ぴろし)。高校時代から大学時代までエス・ピー・エスにてアルバイトをしており、1988年3月の大学卒業をもって正社員となったザ・リターン・オブ・イシター サンダーブレード 』の直前には『熱血高校ドッジボール部 』(1988年8月発売)の移植を担当しており、10月発売予定を2カ月も早めた実績を持っている。他にも確認が取れているタイトルでは『ボナンザブラザーズ 』(1991年10月発売)の移植を手掛けた。

「SPSスピリッツ」.『マイコンBASICマガジン』, 1988年6月号, p.337

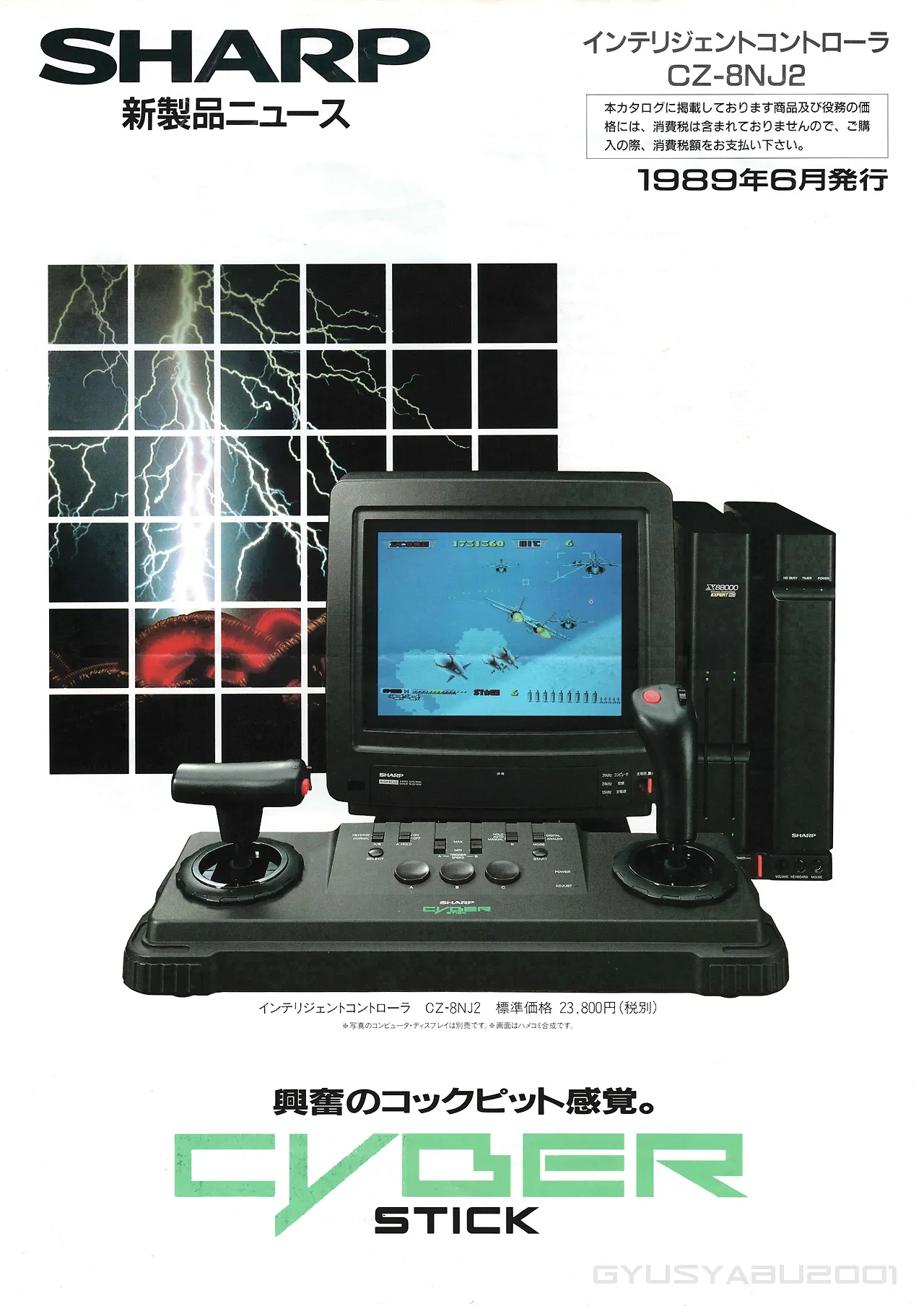

◆当時の花形周辺機器、サイバースティックに対応!

▲サイバースティックカタログ表

▲サイバースティックカタログ裏

『サンダーブレード 』はサイバースティックに対応している。サイバースティックはシャープから1989年6月(5月末説もあり)に発売したアナログ対応のコントローラー(デジタルも対応)。この対応は必然だろう。しかし、実はデジタルジョイスティック(ジョイパッド)やキーボード操作がアーケード版に近い操作感である「慣性 」をうまく再現していた。サイバースティックの場合、慣性らしいものはほとんどなく、かなり悔しかった。アナログ操作では慣性の制御が難しかったのか謎だが、残念な点だ。

◆テレビにも登場したX68000版

テレビでの初出は1989年の3月26日と意外に早い。『パックマニア サンダーブレード 』が少しだけ紹介されている。X68000版の『アフターバーナー

続報として数カ月後にパソコンサンデーで公開された動いているゲーム画面(上動画)を見たとき、X68000でここまで動くのかとかなり衝撃を受けた。こんなものが本当に自分のX68000上で動くのか?凄い!信じられない!ぜひ動かしてみたい!という思いが非常に高まった。ほぼ発売と同時にショップへ駆け込んだ記憶がある。

◆X68000専用に変更されたルールや仕様

▲ アーケード版は左上に30から始まるカウント表示があった。

忠実移植に見えるX68000版『サンダーブレード 』だが変更されているルールや仕様がある。

▲ 移植の際、キャタピラの動きに苦労したというステージ2のボス

ミスとも思える仕様がBGMの使用である。ステージ2のボスシーンでは本来BGMが「Type Ⅱ 」のまま移行するが、X68000版は通常のボスBGMである「Burning Point 」に切り替わる。アーケード版ではミスせず進めると大抵はベースソロが始まる前にボスへ到達するので、音楽面を含めた演出だったと思うのだが…。X68000版は幸いにもステージ開始前のロード時間が長いためにベースソロはステージ中で流れる。しかし、この仕様だけはなんとかしてほしかった。

▲ アーケード版の悪さを補ういいエンディング

X68000版はBGMが使用されていないシーンに対する改良が行われている。アーケード版ではエンディングが無音のまま "THE END" と出て終わりというあっけない終わり方だった。当時、金をしこたまつぎ込んで見たあの期待を裏切るエンディングを忘れることはないだろう。しかし、X68000版はBGM付きに変更されており、アーケード版では未使用曲(厳密には筐体版未使用曲)である「Take Off 」が流れる。

また、ネーミングのランキング外では、本来「Name Entry 」が使用されている。しかし、X68000版は、アーケード版未使用曲の「In Conclusion 」が使用されている。

◆X68000版の完成度にとにかく驚いた

▲ この画面がX68000で動いていると信じられるか!?

移植に関してはX68000へ移植された体感ゲーム作品の中では、無理移植にも関わらずダントツでトップのデキだ。もちろん、アーケードそのままではない。比較すれば、ステージ1はビル街ではなく田舎の中でまばらに立ったビルだし、全体スピードが遅い。しかし、完全移植が不可能なX68000において、省くポイントの押さえ方、いわゆる引き算が絶妙なのだ。拡大縮小にぎこちなさは多少あるものの許容範囲だし、そもそもあの画像で拡大縮小するというだけで凄いと思う。洞窟内まで再現するのは信じられなかった。アーケード版を数回プレイした程度であればほぼ完全な移植に思ってしまうのではないだろうか?ボスシーンなど、ものすごい完成度だ。

▲ スプライトとバックグラウンドをON/OFFしてみた

『サンダーブレード 』X68000版のスムーズな拡大や縮小は想像以上の出来栄えで本当に驚いた。どうやって実現しているか、というメカニズムはどんなに丁寧に解説されてもまったく理解できない自信がある。ただ、それでも驚いたのは建築物に関しての背景にスプライトを使用していると知ったことだ。スプライトといえばキャラクターや弾などの小さなもので使用するイメージだったからだ。

フルスロットル 』(1988年12月発売)完成直後に完成した高速グラフィック転送ルーチンを使用している

「X68000新聞」.『ログイン』, 1989年3月号, p.178-179

▲ ローターが障害物に当たったときの火花やサウンドはFM音源で再現!

効果音も全て再現しているわけではないが、要所要所の爆発音などがADPCMサンプリングでうまく鳴っており、『サンダーブレード 』らしい雰囲気を再現するのに一役買っている。

▲ 音楽のイントロがほぼ終わるまでこの画面

X68000版である意味特徴的なのは、ステージ開始前のロード時間が長かったことだ。各ステージ開始前に一括で長い読み込みを行う。(時間にしておよそ40秒程)同じシステムを採用した『A-JAX X68000「実機」を謳った動画 Type Ⅱ 」がベースソロの流れる前にボスへ到達してしまっている。)

◆MIDI版のBGMは…だが、OPM版はかなりの上デキ

BGMはFM音源フルパートの8chとADPCMをリズムに使用した同期演奏が行われている。オプションとしてMIDI音源であるRoland MT-32に対応している(FM音源とのシンクロ演奏ではなくモジュールのみの演奏)。

対して、オリジナルであるアーケード版はBGMの構成としてX68000と同じFM音源チップであるYAMAHA YM2151音源をメインとして使用している。ただし、リズム部分だけはサンプリング音源の多重演奏を行っている。また、「BURNING POINT 」(ボスBGM)や「ROUND CLEAR 」ではベース演奏にサンプリングを使用。「TYPEⅡ 」(ステージ2,4 BGM)は一部のみベースのサンプリング演奏を行っていた。1988年に稼働した『ギャラクシーフォース 』でチョッパーを効かせたサンプリングによるベースソロ演奏が有名になった感があるものの、この『サンダーブレード 』でも使用されている。

FM音源+ADPCM版の完成度はすこぶる高い。1音しか使用できないADPCMを巧みに切換えて演奏しているリズム部分。そして、FM音源で演奏しているのに違和感のないベースソロ。そこまで音楽に興味の無いプレイヤーならアーケードそのままのBGMと勘違いしてもおかしくないレベルだ。しかも、これを製作したのは音楽専門のスタッフではなくメインプログラマーだ。「もはや、これ以上、一体何を望むのか?」(某RPG風)という状態だ。この完成度の高さが、ゲームの完成度の高さにも大きく寄与していると言っても過言ではないだろう。

対してMT-32版に関しては、いま一歩だ。そもそもMT-32のプリセット音で演奏する音ではないのだ。SPSで同時期に開発された『スーパーハングオン サンダーブレード 』も同じような手法にして欲しかった。「BURNING POINT 」で間引きが残念なライドシンバルを加えたり、ベースのチョッパー部分の盛り上げで使用するなどのサブ的な使用で十分だったのだ。

X68 5インチソフト

X68 5インチソフト

セガ マーク3ソフト

セガ マーク3ソフト

PCエンジンHuカードソフト

PCエンジンHuカードソフト

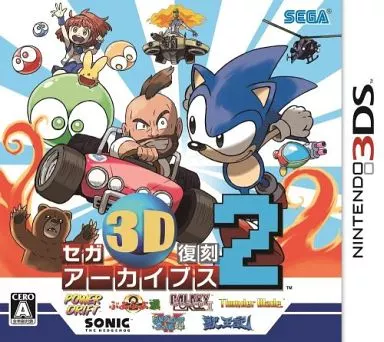

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

X68ハード

X68ハード

メガドライブ

メガドライブ

X68ハード

X68ハード

![X68000 Z LIMITED EDITION EARLY ACCESS KIT[スペシャルサポーターズプラン限定版]](https://www.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010488.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z LIMITED EDITION EARLY ACCESS KIT[3億円達成記念セット]](https://www.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010485.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[コンプリートパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/pics_webp/boxart_m/124010531m.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[ベーシックパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010530.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[スターターパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010570.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

コンプティーク

コンプティーク

コンプティーク

コンプティーク

テクノポリス

テクノポリス

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

コンプティーク

コンプティーク

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

セガ3D復刻アーカイブス2 - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス2 - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス1&2 ダブルパック - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス1&2 ダブルパック - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス1・2・3 トリプルパック - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス1・2・3 トリプルパック - 3DS

インテリジェントコントローラ サイバースティック

インテリジェントコントローラ サイバースティック

GALAXY FORCE

GALAXY FORCE

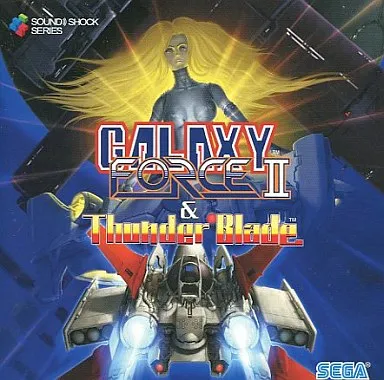

GALAXY FORCE II & THUNDER BLADE ORIGINAL SOUND TRACK

GALAXY FORCE II & THUNDER BLADE ORIGINAL SOUND TRACK

レジェンド オブ ゲームミュージック ~プレミアムボックス~

レジェンド オブ ゲームミュージック ~プレミアムボックス~

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

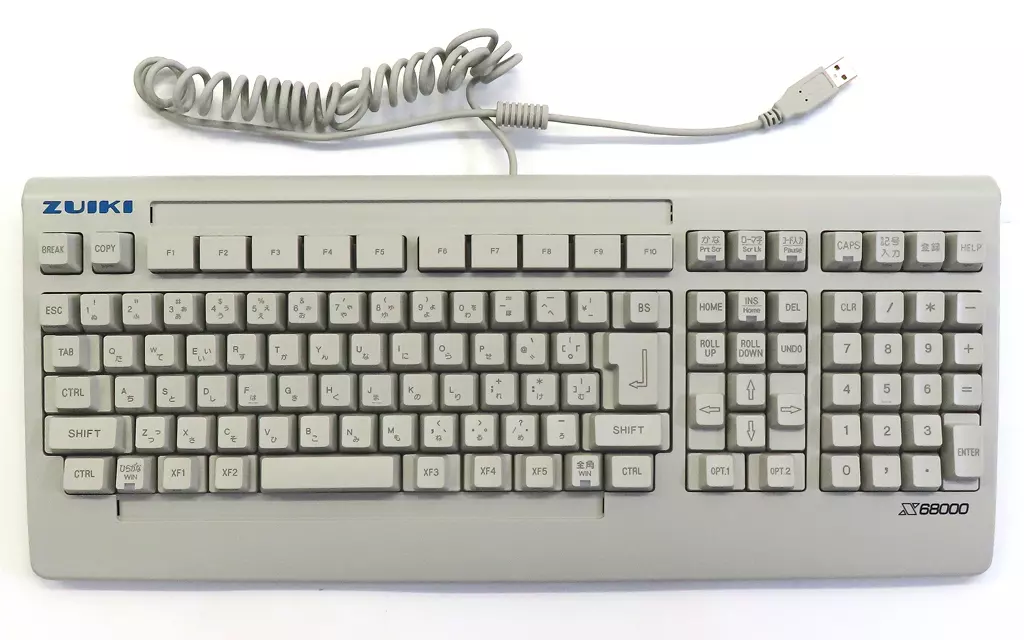

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

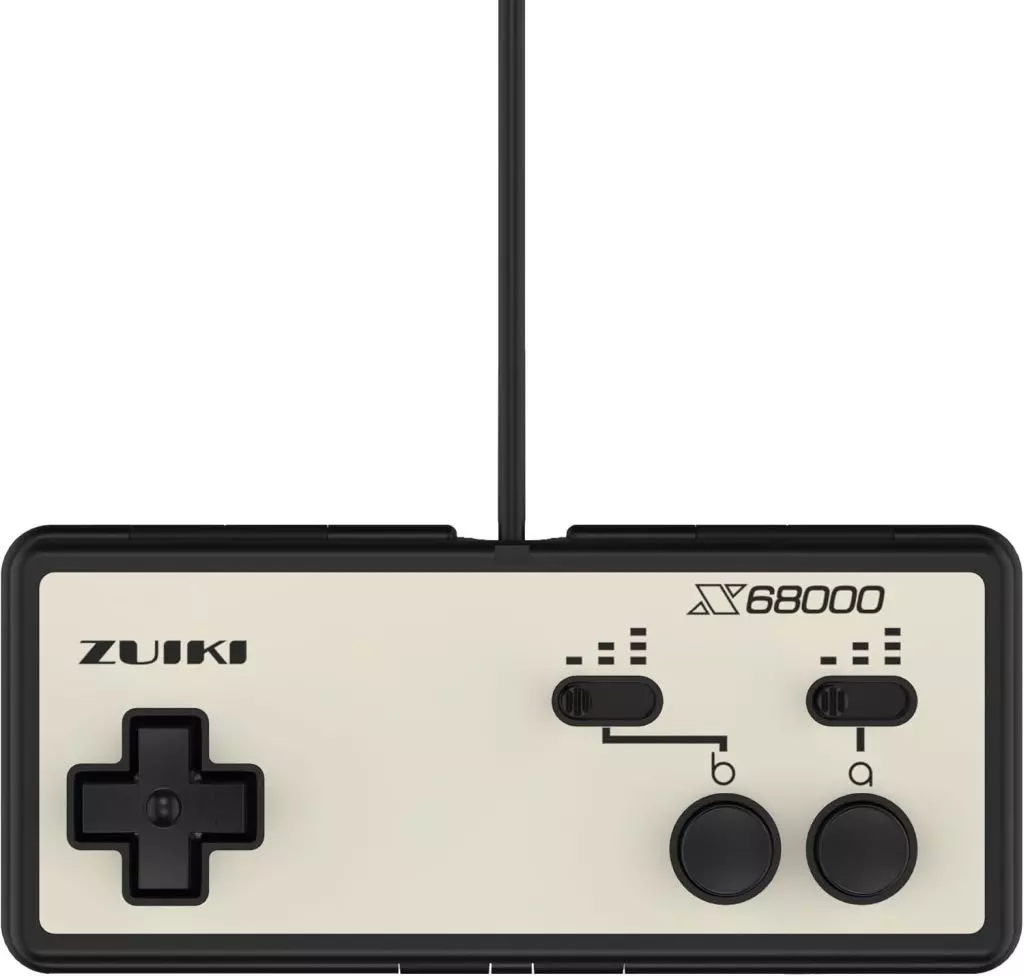

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)