Challenge The Limit

OVERTAKE(オーバーテイク)

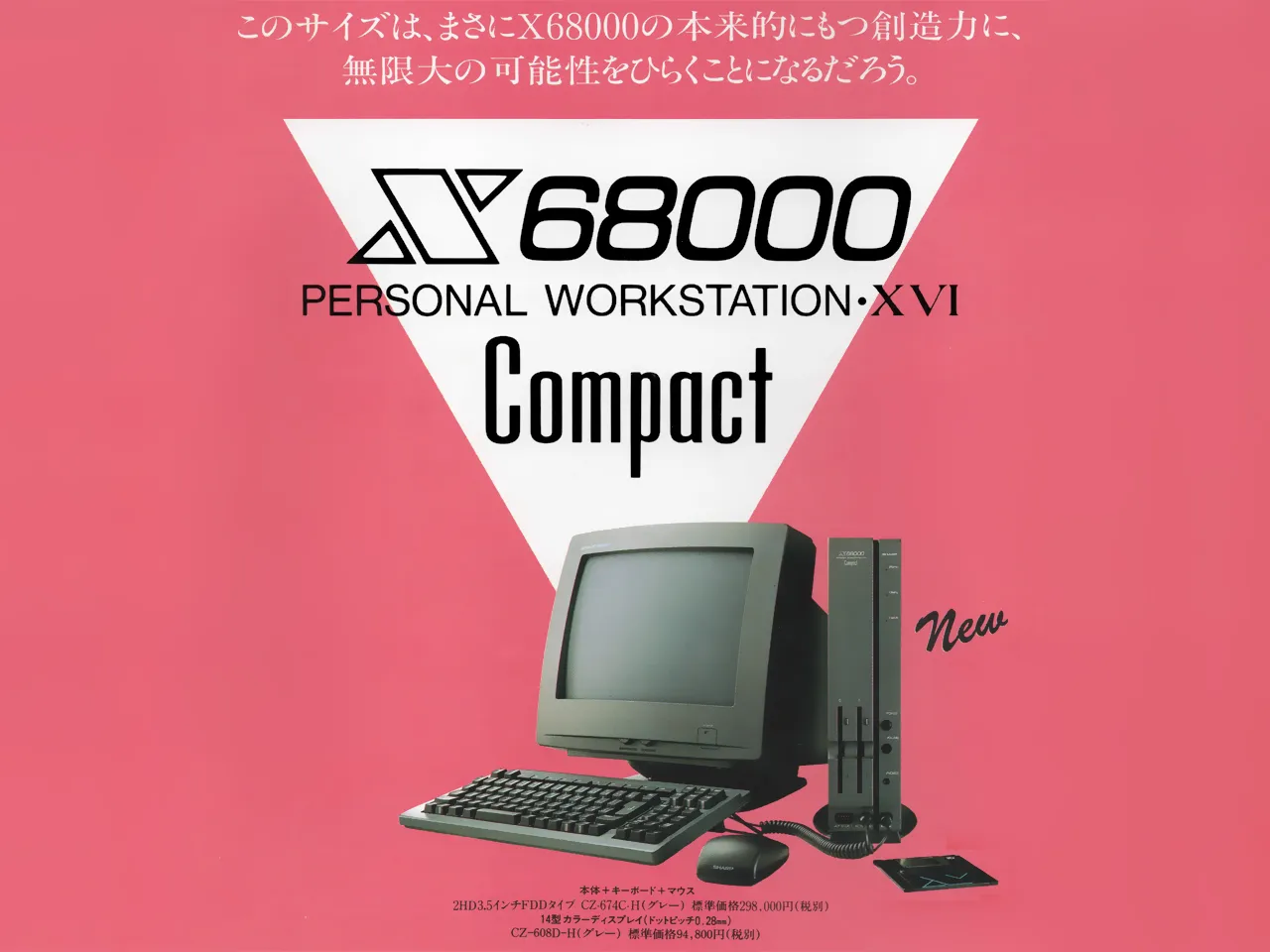

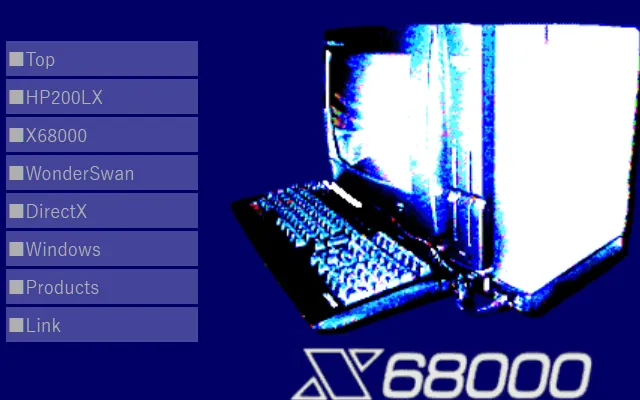

対応機種 : SHARP X68000シリーズ

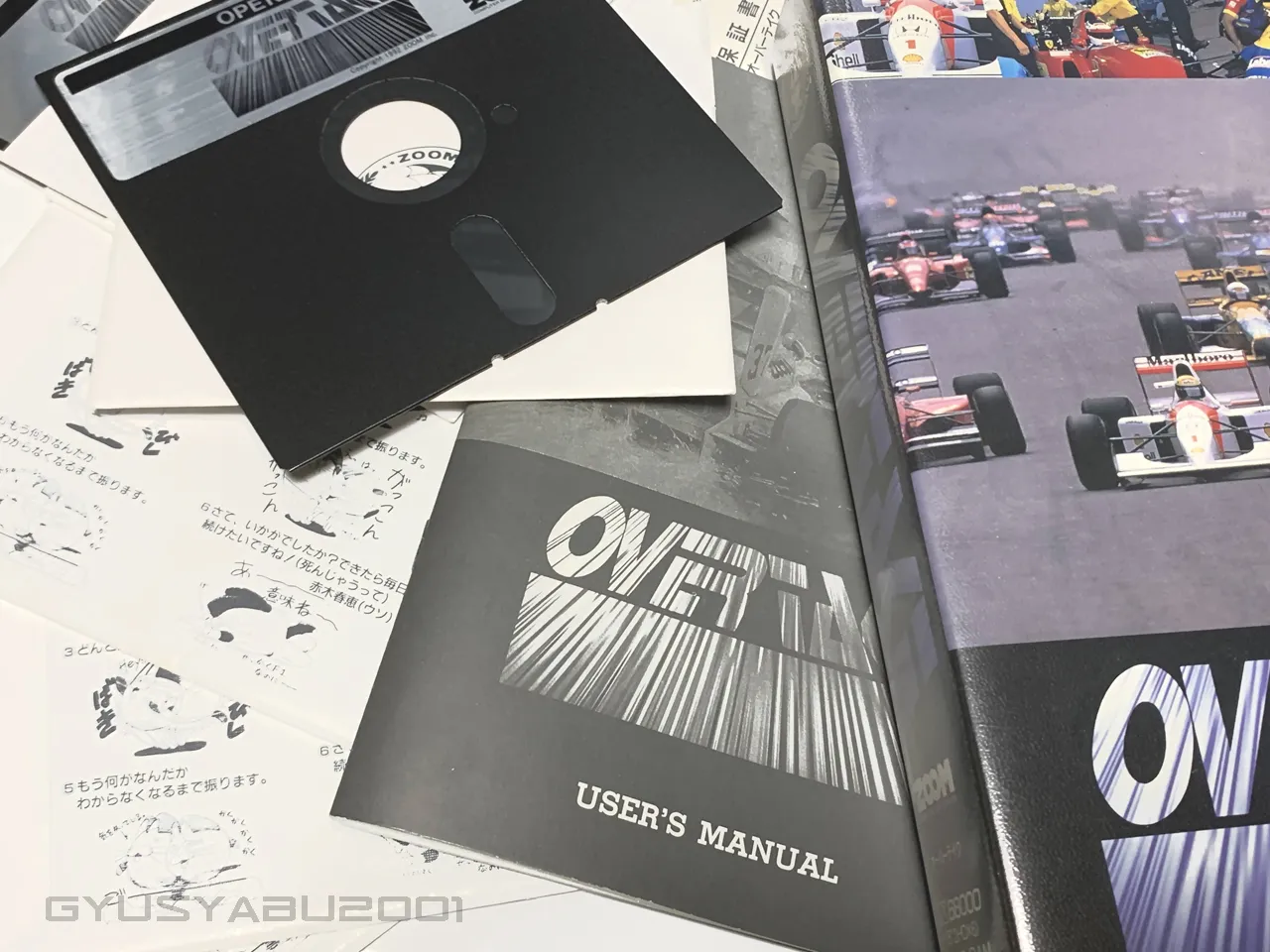

メディア :

5inch 2HD (6枚)

3.5inch 2HD (6枚)

定価 : 9,800円 (税別)

発売日 : 1992年11月20日(発売予定10月上旬→11月13日から延期)

販売元 : ズーム

○要2MB RAM

○ハードディスク対応

○アナログジョイスティック対応

○RS-MIDI対応

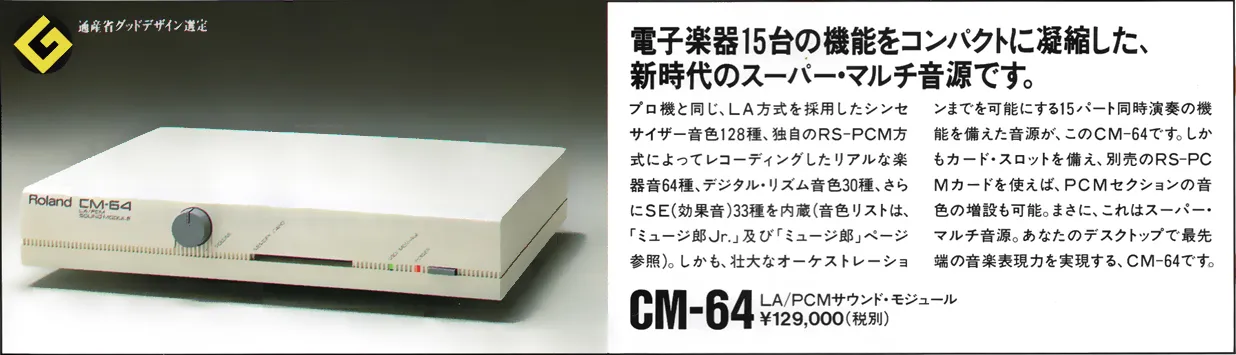

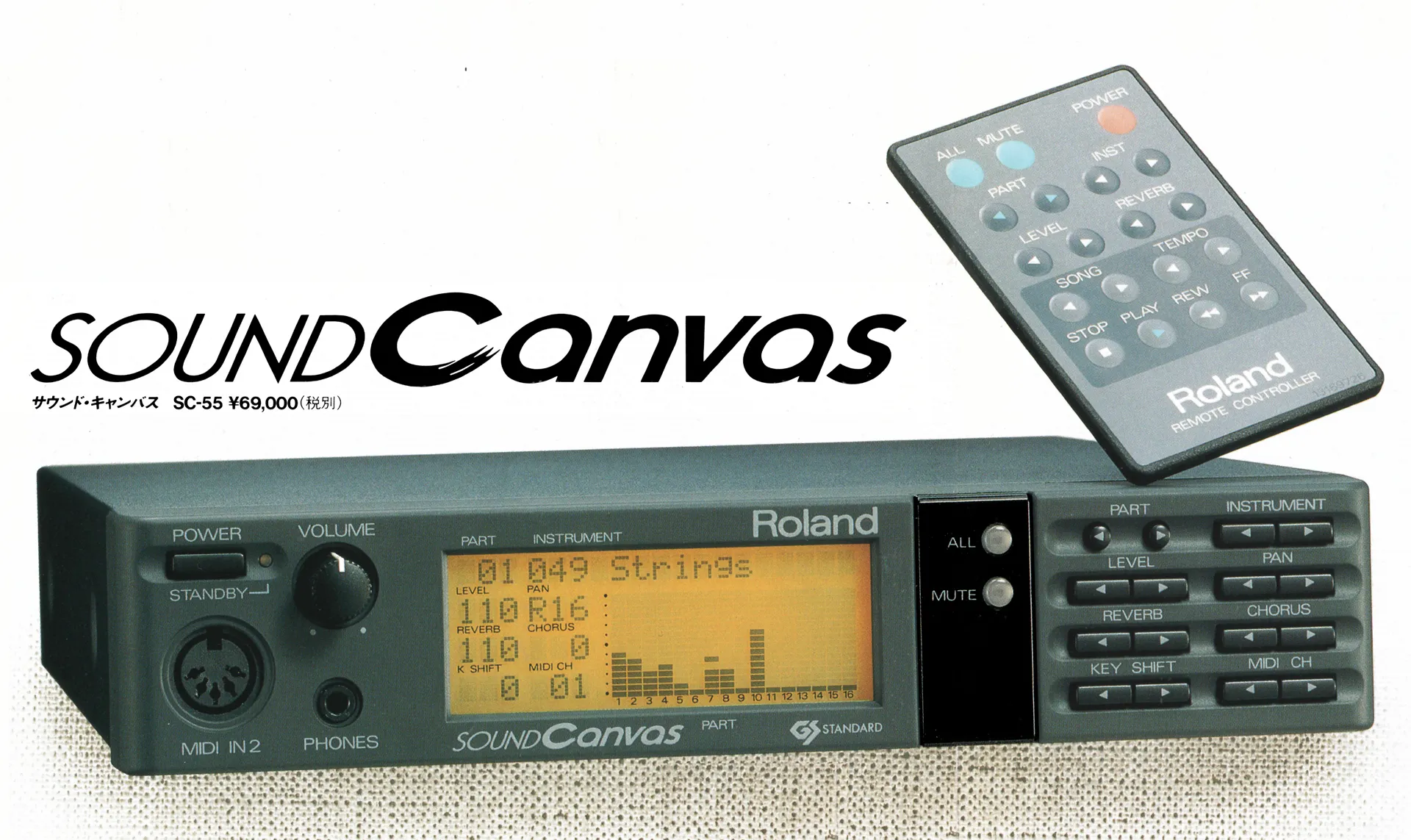

○Roland MT-32/CM-64/SC-55対応

○ユーザーディスク作成にブランクディスクが1枚必要

数字ボタンを選択すると動画再生

SC-55 店頭デモ

SC-55 オープニング

MT-32 店頭デモ

MT-32 オープニング

目次

オーバーテイク for X68000

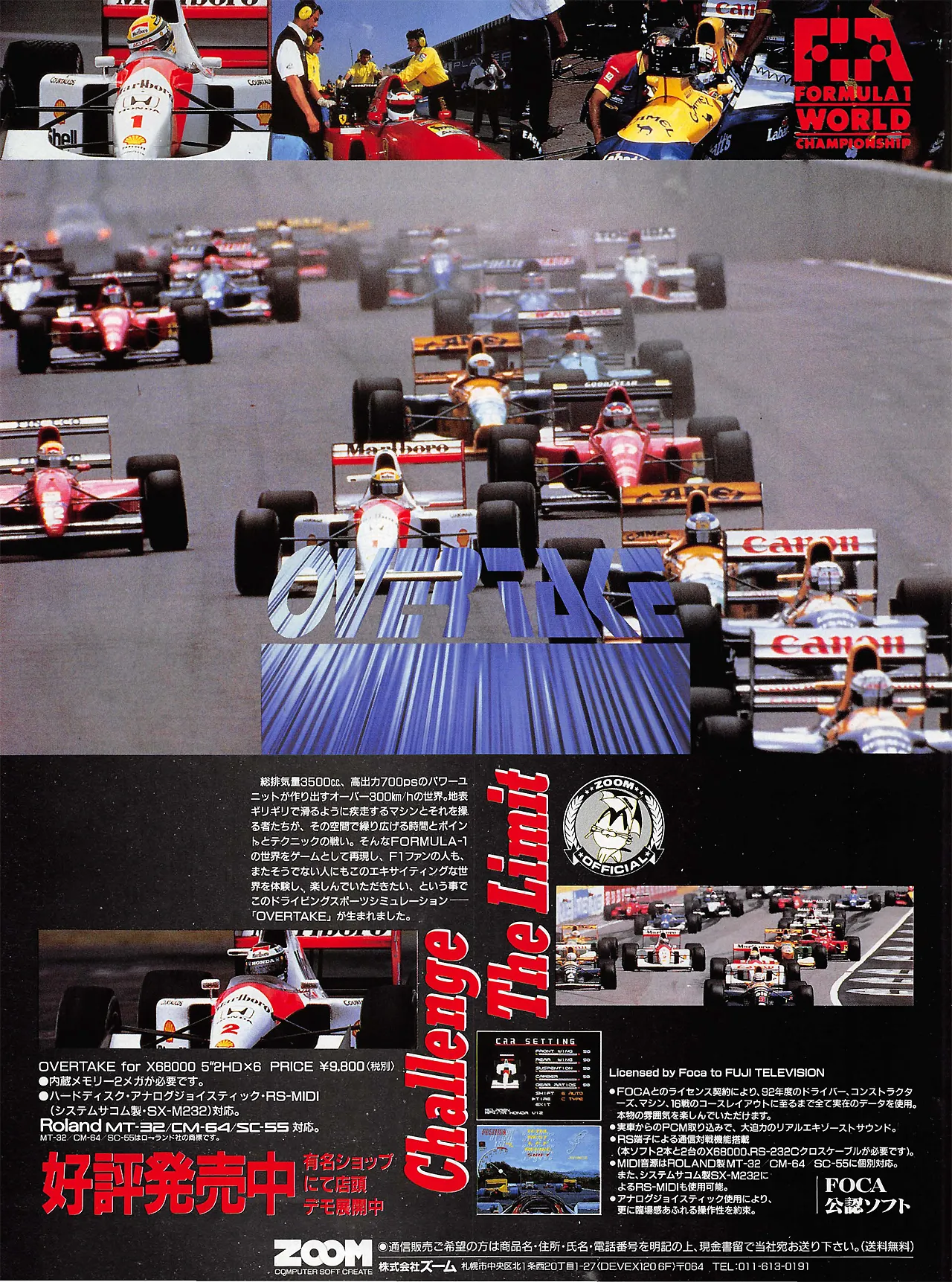

PACKAGE REPRODUCTION

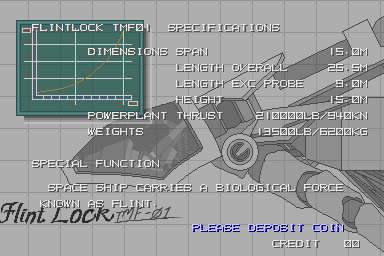

総排気量3500cc、高出力700psのパワーユニットが作り出すオーバー300km/hの世界。地表ギリギリで滑るように疾走するマシンとそれを操る者たちが、その空間で繰り広げる時間とポイントとテクニックの戦い。そんなFORMULA-1の世界をゲームとして再現し、F1ファンの人も、またそうでない人にもこのエキサイティングな世界を体験し、楽しんでいただきたい、という事でこのドライビングスポーツシミュレーション 「OVERTAKE」が生まれました。

「OVERTAKE」とは「追い越す」、という意味です。レースの醍醐味である "前方の車を抜き去る快感" をあなたのマシンでお楽しみください。

Licensed by Foca to FUJI TELEVISION

FOCAとのライセンス契約により、92年度のドライバー、コンストラクターズ、マシン、16戦のコースレイアウトに至るまで全て実在のデータを使用。

本物の雰囲気を楽しんでいただけます。

実車からのPCM取り込みで、大迫力のリアルエキゾーストサウンド。

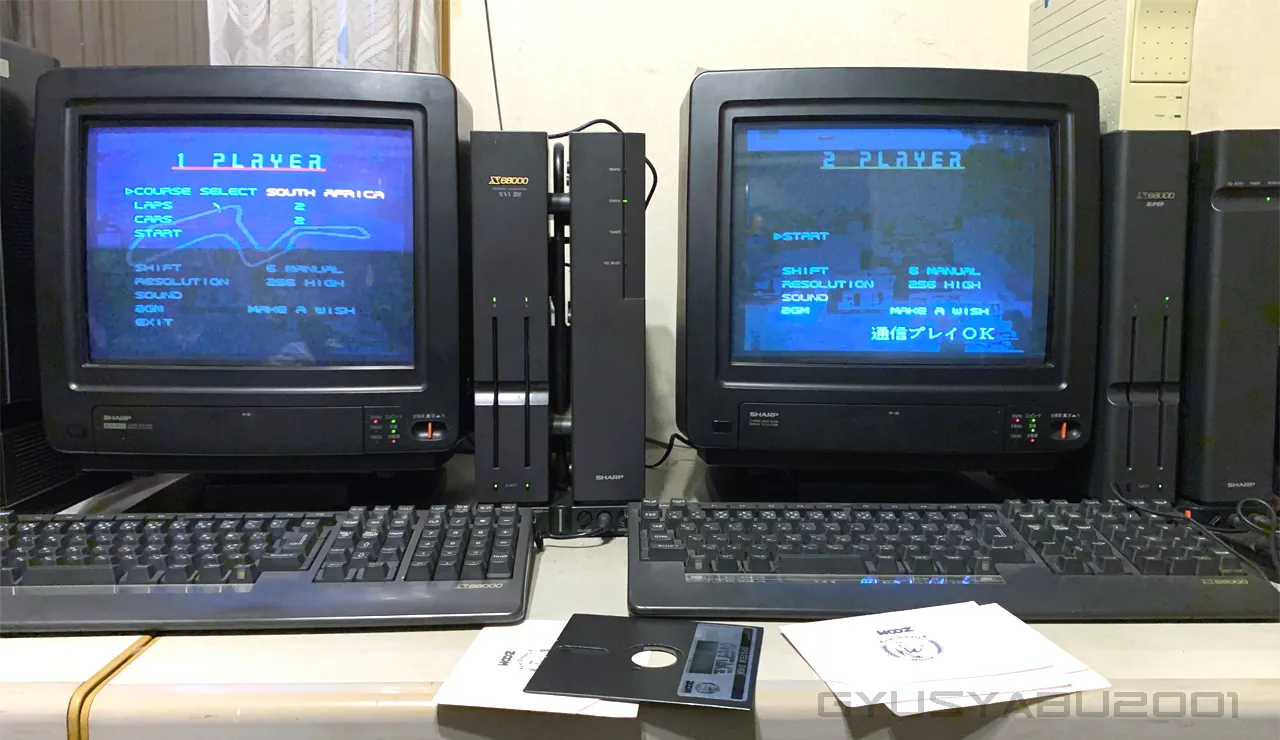

RS端子による通信対戦機能搭載(本ソフト2本と2台のX68000、RS-232Cクロスケーブルが必要です)。

MIDI音源はROLAND製MT-32/CM-64/SC

-55に個別対応。また、システムサコム製SX-M232によるRS-MIDIも使用可能。

アナログジョイスティック使用により、更に臨場感あふれる操作性を約束。

● ● ● ● ●OVERTAKE for X68000 5"2HDx6

PRICE ¥9,800〈税別〉

内蔵メモリー2メガが必要です。

ハードディスク・アナログジョイスティック・RS-MIDI

(システムサコム製・SX-M232)対応。

FAX.011・613・9570 (ユーザーサポート係) 札幌市中央区北1条西20丁目1-27〈DEVEX120 6F〉〒064 表記のソフトウェアプログラムとマニュアルは、当社が創作・開発した著作物です。

このソフトを無断で複製したり、ゲームの映像を私的以外に使用することを禁じております。 FOCA

公認ソフト

『オーバーテイク』について

◆『オーバーテイク』概要

『オーバーテイク』(OVERTAKE)はSHARP X68000用としてズームが開発を行い1992年11月20日に発売したレーシングゲーム。ズーム第5作目にあたり、X68000でズームが開発した最後の作品だ。当初は11月13日発売予定であったが雑誌告知が間に合わないまま1週間延期された。開発期間はおよそ1年3ヶ月(1991年8月12日より始動)。移植や再販は行われていないが、2005年6月19日にはZOOMの公式サイト(ZOOM ONLINE INFORMATION)にて期間限定(2005年6月26日まで)で無償配布が行われた。また2005年12月31日から再び期間限定で無償配布が行われている。(OVERTAKE opening.zip, OVERTAKE.zip の2ファイル)

なお、動作には内蔵メモリが2メガバイト以上必要なため、初代、ACE、PRO、PROⅡ は標準状態の1メガバイトであればメモリ増設(I・Oデータ製なら1メガバイトで当時の実売16,800円程度-初代を除く)を行わないと遊ぶことができないので注意が必要だ。

外部機器対応としてアナログジョイスティック、ハードディスクインストール、MIDI音源に対応。MIDI音源に関してはMIDIインターフェースボードを介さずシリアルポートからMIDI音源を制御するRS-MIDIアダプタにも対応した。また、2台のX68000をシリアルケーブル接続することにより通信対戦プレイも可能としている。

◆『オーバーテイク』の開発者

ゲームデザイン及びメインプログラマーは竹田淳一(Junichi Takeda)、サブプログラム(ポリゴンシステム関係)は岡正晃(Masaaki Oka)が務めた。また、オープニング、エンディング及びデータベースプログラムは重久貴(Takashi Shigehisa)が担当している。

『オーバーテイク』はタイトル名が決定する前からF1ゲームが開発中であることが1992年初頭に画面写真と共に雑誌掲載された。開発中のテーマは「リアリズム」であり、シミュレーション的な要素(マシンセッティング部分と思われる)が開発目標として掲げられていた。なお、ポリゴン表示は後(2月末ではワイヤーフレームシステム搭載だった)から追加変更されたシステム。ピットインやセッティング、データベースで表示されるマシンのポリゴンデザインは上戸直樹(Naoki Ueto)が担当、発売も間近に迫った1992年夏頃から制作に取り掛かられたようだ。

◆FOCA、フジテレビとのライセンス契約を締結

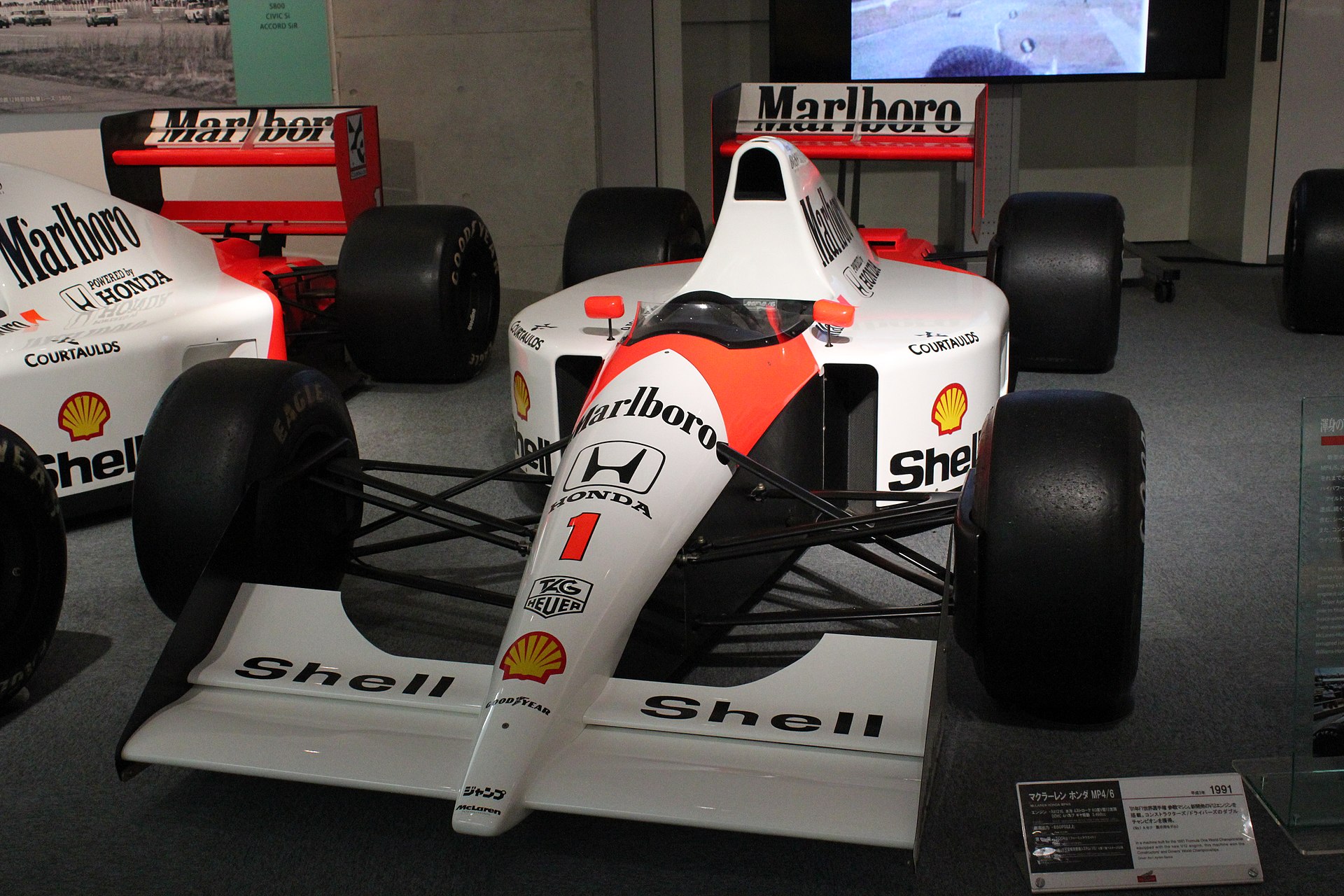

『オーバーテイク』は「FOCA」(Formula One Constructors Association)、フジテレビとライセンス契約を結んでいる。そのため、過去に多く見られた権利回避の策として採られた実在のドライバーの名前を似たような名前にしたり、似た雰囲気のマシンカラーリングなどで誤魔化されておらず、ドライバーやチーム名、マシンなどすべて実在のものが使用されている。オーバーテイク では1992年度のコンストラクターズデータを使用しており、ライセンス契約のお陰でデータベースシステムまで搭載するに至っている。1992年はFOCA公認のF1ゲームが割と登場し始めているので珍しさはなかったかもしれないが、実際のチームやドライバーでゲームができることはF1ファンにとって嬉しい点だろう。こういう部分での相乗効果はあるもので、ゲームでF1に興味を持ちドライバーやチーム名を覚えたプレイヤーもきっといるはずだ。

◆日本の国民的スポーツともいえる人気っぷりだったF1

当時のF1は日本において現代では全く想像できないであろうほどブームの渦中でその人気は子供から大人まで知られた存在であった。F1のファンでなくともマクラーレン・ホンダのアイルトン・セナは名前くらい知っている人も多かったのではないだろうか。日本人ドライバーでも中嶋悟(Satoru Nakajima)や鈴木亜久里(Aguri Suzuki)なども有名だろう。またF1番組のオープニング曲として使用された、日本のインストゥルメンタルバンド『T-SQUARE』の「TRUTH」は当時を生きた人なら一度は耳にしたことがあるのではないだろうか。

※『オーバーテイク』のオープニングディスクを起動して最初に流れるNECOを採用したデモ。このパロディーのモチーフは1989年のもの(上記動画)を使用しており、BGMも「TRUTH」のイントロを和風アレンジしたものが使用されている。メロディー部分は『ジェノサイド』シリーズでおなじみの「SAY ZOOM」を和風アレンジしたものだ。

ちなみに、先述したTV放送のF1グランプリ1989年版の音声を冗談で適当に合わせてみたら尺がぴったりだった。文字の表示される効果音的なものもすべてTV音声そのままだ。これは相当狙って作っていたのは間違いないだろう。F1マニアなら当時発狂するくらいに笑い転げたのかもしれないが、マニアック過ぎて私に伝わるまで30年以上かかった。難しすぎるユーモアだ。

さて、F1人気の話を戻そう。当時の小中学生には絶大な人気を誇った週刊少年ジャンプ(集英社)の1億円を支払ったとも言われるロゴ。1990年、1991年のマクラーレン・ホンダのマシンは少年ジャンプにも度々登場したので知っている人も多いだろう。(『オーバーテイク』の発売された1992年からはスポンサーを降りている)

また『オーバーテイク』とほぼ同時期である10月23日に 任天堂スーパーファミコン で日本物産より発売された『スーパーF-1サーカスリミテッド』は「FOCA」の認可を取得している上に、日本物産がチーム・ロータスのスポンサーとして参加している。

PCの周辺機器ではかなり有名だった今は亡き緑電子は「フットワーク・無限ホンダ」のスポンサーを行っている。テレビや様々な雑誌ではF1関連の特集が組まれ、F1は日本の国民的スポーツになっていたと言っても過言ではなかった。

余談ではあるが、『オーバーテイク』のオープニングはコナミが1991年に稼働させたアーケードゲーム『ゼクセクス』の パロディーという説 が一部に見られた。しかし、その『ゼクセクス』もF1テレビ放送1989年版オープニングをモチーフにしたもので間違いないことをここで証明しておく。

◆1992年のX68000を取り巻く環境

『オーバーテイク』が発売となった1992年の11月はX68000とそのゲーム市場に関して明るいとはとても言えなかった。新機種は 小型化だけがウリにしか思えないX68000 Compact XVIのみで5インチモデルの後継機はなし。またゲームも当時在籍したショップでは発売日に100本以上売れるような話題となるX68000用ビッグタイトルは 2月にコナミから発売された『グラディウスⅡ』くらい。NEC PC-9801シリーズのゲームが大きく幅を利かせてきたのも1992年あたりからで、PC-9801シリーズの甘い汁をすする割合が増えたX68000のゲームはアーケードゲームのビッグタイトル移植やプレイヤーを惹き付けるような魅力のあるオリジナルゲームが少なくなっていく。

◆『オーバーテイク』の登場

そんな折にX68000を久々に輝かせる期待の新作ビッグタイトルとして登場したのが『オーバーテイク』だ。発売前にはX68000をデモ機として設置していた多くのショップで『オーバーテイク』のデモ(この店頭デモはたった1枚のフロッピーディスクであった。)が流れ、取り込み画像を効果的に使ったアニメーションとADPCMの存在感を示した血をたぎらせるような迫力のあるF1のエキゾーストサウンドがパソコンゲームに興味のなさそうな人々までも足を止めさせた。僅か4分ほどのデモだが今でも鮮烈な記憶として残っている人が多いのではないだろうか。

『オーバーテイク』の中でも取り分け素晴らしいのがリアルなエキゾーストサウンドだろう。店頭デモにおいてもエキゾーストサウンドが人を集める一端となっていた。X68000のADPCMでこれほど迫力のあるエキゾーストサウンドを再現できたことは凄いことだ。マイコンBASICマガジン 1993年1月号 P.211に記載されているが、自車のサウンドには鈴鹿サーキットで開催された日本グランプリ(開催年不明)で収録したアイルトン・セナのマシン音が使用されているとのことだ。もちろん取り込んだ音声を単純に垂れ流しているわけではなく新開発されたミュージックドライバーによる周波数自由可変という機能を上手く使った音作りが大きな役割を果たしている。

◆X68000終末も近い時期に売れた『オーバーテイク』

発売日が公表日よりひっそりと延期されるドタバタはあったものの発売されるやいなや平日にも関わらず店に入荷した100本の『オーバーテイク』は夕方までに完売した。(追加発注による直納の入荷がすぐあったはずだが記憶が曖昧)

ズームのアンケートハガキには愛知県で14件も探し彷徨ったという話(発売日かは不明)もあるし、東京では発売日当日の天気は雨でずぶぬれで歩き回った上に入手できなかった人もいたそうだ。X68000のゲームソフトでこれほどの熱気を感じたのはこのソフトが最後であった。ズームの話によると5作品の中で最も出荷数が多かったというのだから有終の美を飾ったに違いないだろう。

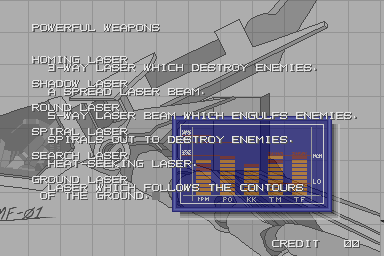

◆限られた制限の中でのきめ細やかな作り

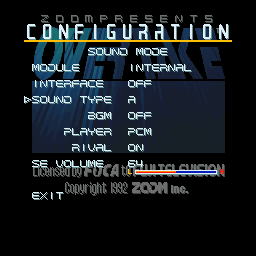

『オーバーテイク』はX68000で2メガバイト以上のメモリを搭載していれば全機種動作可能だ。しかし、ゲームスピードを100%出し切るには10MHzマシンの場合、割と条件がキツめ。ポリゴンの壁を表示オフにするのは当然としてサウンドが本来想定されている動作を重くする要因になる。LEVEL1を基準とするとBGMをONにする(SOUND TYPE F)だけで1ランク落ちる。BGMをOFFにして自車のエンジン音をだけをPCMにする(SOUND TYPE A)だけで2ランク落ち、BGMとPCMサウンドの両方をONにする(SOUND TYPE B)と3ランク落ちる。ただし、本来のスピードを知らなければこんなものかという程度であり、当時のポリゴンのゲームで感じるような明らかな処理落ちのような苦しさはないのが救いだ。サウンドあっての楽しさか、スピード感あっての楽しさかをプレイヤー自らが細かく設定できる。

細かく設定できるのはゲーム環境だけではない。マシンのウイングやサスセッティング、キャンバーやギヤレシオ、シフトやタイヤセットの変更まで可能となっている。もちろん、小難しいセッティングを行わなくとも吊るし(標準状態)で十分走ることが可能だし、これを理解して極めなければ勝つ事ができないというようなマニアックさはないので初心者でも安心だ。

ゲームの楽しみ方はプレイヤーにより様々だ。各コースのラップタイムを縮めたいという層にはこういった要素による組み合わせの試行錯誤が面白さに繋がっていく。普通にゲームを進めるだけならばマシンセッティングは無くても問題のない要素だが楽しみ方の1つとして用意したということが素晴らしい。

そして、設定できるのはゲームに影響することだけではない。視覚的な好みだが、右手でシフト操作を行うフロアマウント形式か、セミオートマチックで採用された左右の指を使ってシフト操作するハンドルマウント形式を選択することが可能だ。視覚上でも大きな違いを見ることができる。当時、ここまでこだわって魅せてくれた作品はあっただろうか。少なくとも私の見識では無かった。

リアルさを追求するのであればこの選択でタイムの違いを出す必要があったのかもしれない。そんなことは些細な部分であると私は考えてしまうが、様々な点でリアルさに関して意見があり、評価が別れたのはこういった作品を取り扱う難しさだろう。

他にもメーターは標準のアナログ以外にもデジタル表示まで準備されているし、オートマ、マニュアルの変更からギアボックスの段数(AUTO-6/MANUAL-6,7)も設定で変更が可能だ。実際のマシンと異なる設定やマシンによるパワー差などがゲームによって吸収されてしまっている点はリアルを追求するプレイヤーにとって眉をひそめる点かもしれない。このさじ加減も評価の分かれるであろう難しい部分だ。

チームによってコクピットデザインも変わるというのも芸が細かい。全てが100%ではないだろうがコックピットの形状も異なっている。これには当然作るのに手間もかかるし、ディスク容量も圧迫する。ほとんどのプレイヤーが全てを目にするわけではない部分までよくぞここまで作れたものだと感心する。

◆話題を呼んだピットシーン

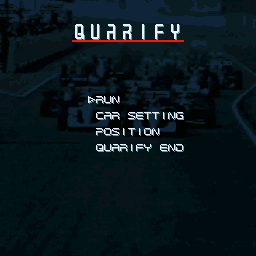

『オーバーテイク』にはピットシーンも用意されている。キーボードやジョイスティック操作の場合は スペース キーを押すことにより、ピットインモードに入る。設定によってはタイヤは消耗するし、パーツも壊れるので周回数を多くしている場合はピットインが必須となる。ポリゴンの利点を使った視点変更(F1~F5 キー)も可能だ

このピットインのポリゴンモードが『オーバーテイク』においてある意味で有名なシーンでもあり最も物議を醸したシーンだろう。ポリゴンシステムを作成したのは岡正晃。「あの悪名高いポリゴンシステムを担当した者です」という自己紹介をしていることから相当意見が寄せられたのだろう。残念ながらいきなり全面ポリゴンに切り替わるのは無理があり、違和感は拭えない。

かの有名なセガの『バーチャレーシング』などポリゴンを使ったレーシングゲームは国内外でもトレンドになりつつあったが、その流行を一部でも取り入れようという案が制作途中で持ち上がったのかもしれない。ポリゴンの使用もコースの壁やコース紹介、マシンセッティングやデータベースでグルグル回ってるオブジェクトに留めておけば評価はまた変わったかもしれない。

※1992年に絞れば国内のパソコンゲームでは10月9日にウエストサイドから発売された NEC PC-9801シリーズ用『グランプリサーカス2』がFIA公認取得、通信対戦可能、アナログジョイスティック対応、MIDI対応など『オーバーテイク』と対極にあったゲームとも言えるだろう。

◆通信対戦ができた『オーバーテイク』

『オーバーテイク』の特徴として通信対戦機能も挙げられるだろう。X68000を2台用意し、RS-232Cクロスケーブルで接続することにより通信対戦を行うことができた。これまでも家庭用のレースゲームでは上下や左右に画面分割を行い対戦を実現したものは数多く存在したが、アーケードゲームに存在したような本体とモニターをそれぞれ2台準備させるという通信対戦ゲームはあまり存在しなかった。

冷静に考えれば画面分割対戦と変わらないのだが、用意されたお互いのモニターには別々の画面が映し出されるという不思議さを自宅で体験できるというのが未体験ゾーンでもあり、非常にドキドキした。

通信対戦はX68000を追加でもう一台用意するという点でハードルが高そうに思える。しかし、この時代だと意外とリーズナブルに行うことが可能だった。よく語られる事の多い誤解はX68000はモニターとセットで50万円というような話だ。それはあくまで新品の定価に限っての話だ。1993年を間近にしたこの時期、機種によっては中古でも10万円を超えることもあったが、付属品欠品が多くキーボードしか付属しない状態であれば数万円(私は1メガバイト追加済初代を3万円で手に入れている)で手に入れることも可能だった。

※X68000を2台所有していてもモニターを2台用意するには場所的な問題が発生する。そのためモニターは1台で切替器を使って複数のPCを接続していたユーザーも多かったのではないだろうか。そういう意味ではモニターを複数用意することのほうがハードルは高かったかもしれない。

◆X68000作品として歴史的結果を残した『オーバーテイク』

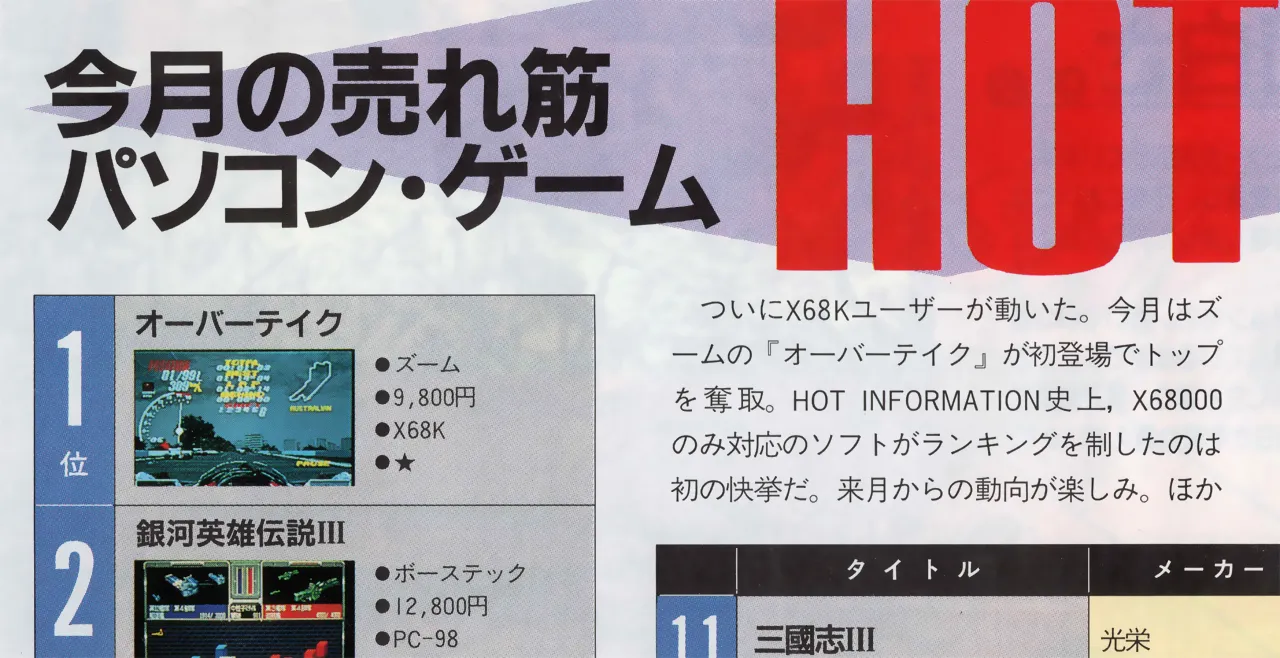

『オーバーテイク』はX68000オリジナル作品として歴史的な結果を残している。ユーザー数がNEC勢に比べ圧倒的に少ないX68000のみのプラットフォーム作品ながら「ログイン」(アスキー刊)1993年1/1,15合併号(1992年12月18日発売- 11月12日~11月24日までの集計)にて2位以下に圧倒的差を付けて1位を飾っている。マイコンBASICマガジン(電波新聞社刊)でも1993年2月号の今月の売れ筋パソコン・ゲームHOT TOP30にて1位(当誌ではX68000のみ対応のソフトがランキングを制したのは初)を飾っている。NEC PC-9801シリーズの人気作と発売時期が被らなかった(11月6日に発売したボーステックの 銀河英雄伝説Ⅲ は発売当初かなりの本数が売れていたが集計期間で分断化されている)という稀に見る幸運(集計上のマジック)に恵まれたというのもあるがX68000のみ発売したゲームとしては非常に珍しい結果だ。

「マイコンBASICマガジン」で1位を飾れたのも集計期間により運良く『銀河英雄伝説Ⅲ』の売上が分断化されてしまったからだろう。11月度という実績であれば1位は飾れなかったはずだ。もし10月30日に予定通り『銀河英雄伝説Ⅲ』が発売されていれば少なくとも1月号で1位は飾れたはずでこれはボーステックにとっては運が悪いとしかいいようがない。冷静に判断すれば最も数値の高い初動の売上数を逃しても2位につけているというのが凄いというべきだろう。

「コンプティーク」(徳間書店刊)2月号では11月1日~11月30日が集計期間になっており、『銀河英雄伝説Ⅲ』がトップセールス、2位が『オーバーテイク』という結果だ。こうなると20日発売の『オーバーテイク』が集計上不利になる。しかし、そういったお互いに不利になる集計期間の一面もあった各紙における1位であったことは認識しておかなければならないだろう。

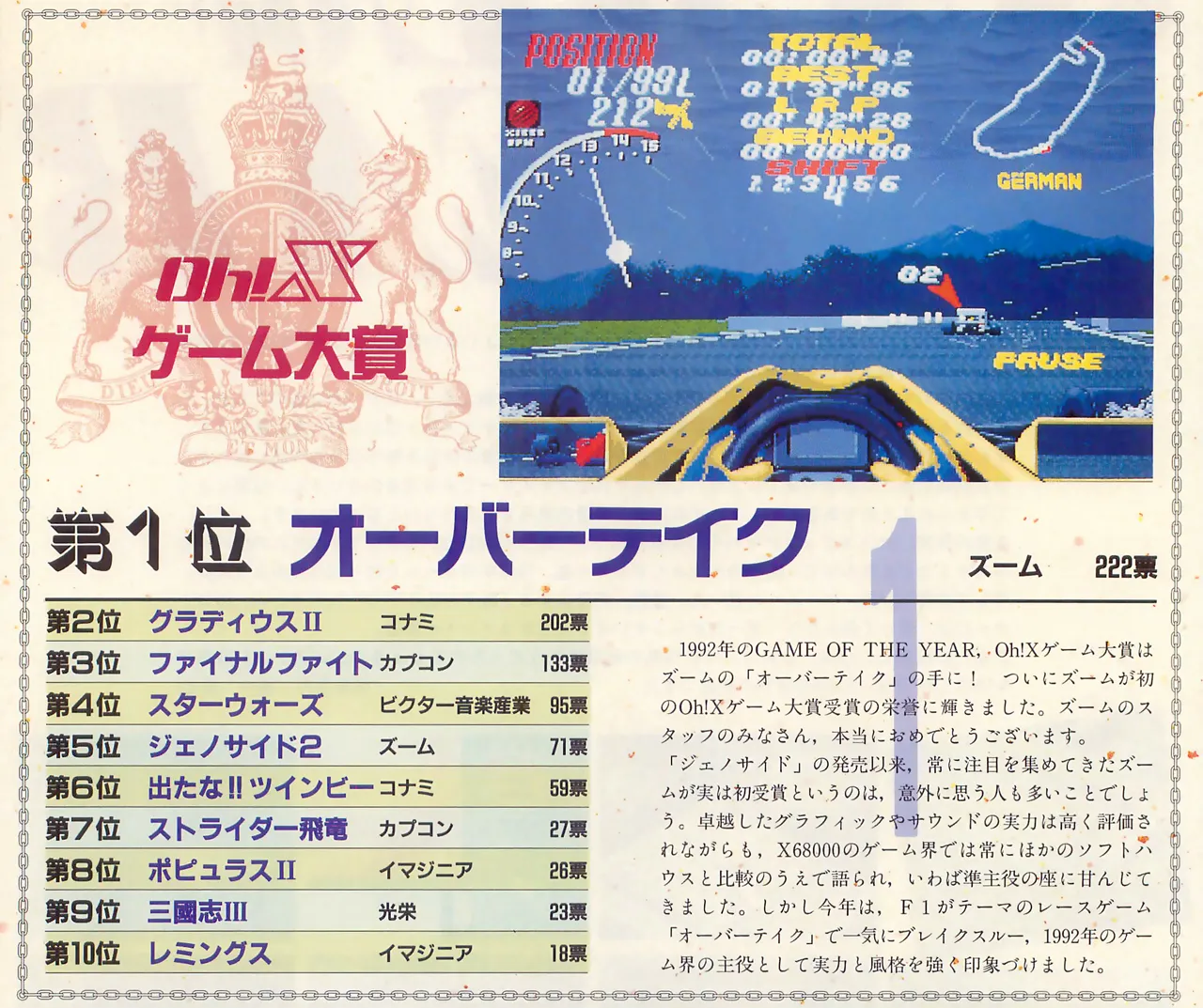

◆ネット上に残る評価は決して正しいものではない

注意して捉えたいのは販売数が多い(ゲームランキングで上位)=面白い作品とは限らないということだ。前評判が高くて買って遊んでみたら面白くなかったなんてこともあるだろう。しかし、『オーバーテイク』は実際にプレイしての一般的な評価もかなり上々だった。1993年の「Oh!X」読者投票による「1992年GAME OF THE YEAR」のゲーム大賞でもコナミの『グラディウスⅡ』を僅差でかわして1位に輝いている。

しかし、現在残っているレビューや2ちゃんねる(5ちゃんねる)のログなどを第三者が見ると『オーバーテイク』は当時全く評価されなかったゲームだったという印象を受けるだろう。だが、それは事実と異なる。

今ではまったく伝わっていないが、発売当時はF1ブームの後押しもあったお陰で『オーバーテイク』もかなりの盛り上がりがあり、要所要所に不満はあれども概ねゲームとしての評価は高かったのが実際だ。もちろん全く面白くないというプレイヤーはコミュニティにより存在したものの声は小さかったのだ。(しかし、当時でもリアルを求める一部の層には厳しい意見が寄せられた事実があったことは右に示しておきたい。)

確かに驚かされる画像効果であったり、信じられない技術の宝庫であると思わされた部分は無かった。しかし、シミュレータと捉えずレーシングゲームという視点で見れば非常に遊べる作りになっている。演出も1つ1つ考えられており、例えば予選1つを取ってもラップタイム計測が開始されてからBGMの演奏が開始されるあたりテンションは爆上がりで熱くさせられた。

そして、何度も何度も書いているがADPCMサンプリングの周波数自由可変を使ったエンジンサウンドがゲームを最高に盛り上げてくれる。リアルなエンジンサウンドやエキゾーストサウンドは気分を盛り上げるのに非常に重要だと思うのだ。FM音源のエンジンサウンドで同じ盛り上がりは不可能だろう。

ゲームはそれほど難しくないが本選ではバックミラーにチラチラ映るライバルを見てプレッシャーを感じ自分の弱さから焦りでミスを起こしてしまうのもやはり非常に上手く作られているからだろう。しかし、操作ミスには寛容でレースゲーム慣れしていなくてもデッドヒートを演出してくれる上に割と勝たせてくれるのでいい気分にさせられるのもポイントが高い。

また、スコンとタイヤのグリップを失うリアルな感覚が『オーバーテイク』では見事に表現されていることはお伝えしておきたい。(実際のクルマでもこういった現象は雨だけではなく、タイヤがタレていたり、温まっていない状態でも起こり得る)

実際のF1レースならマシンが止まるようなミスをすればトップを狙うことなど不可能だ。しかし、『オーバーテイク』ではリカバリーを可能としている。これがプレイヤーによっては簡単すぎて物足りないと思われたようで、この点でも評価は分かれたようだ。

リアリティが足りないという意見は非常に難しい。それはプレイヤーにより求めるリアリティの高さが異なるからだ。例えば実際のF1であれば、少し接触があっただけで走行に支障をきたすだろう。では、ダメージをリアルにして『オーバーテイク』でも1回接触しただけでリタイアとしていたらゲームとして楽しめただろうか。そのさじ加減一つ取ってもプレイヤーを満足させるポイントが様々であろうことは想像に難くない。

数あるレースゲームの中でなぜ『オーバーテイク』にリアリティーに対する意見(文句)が当時そこそこ見受けられたのか。それは…雑誌紹介の仕方とズーム自身の「ドライビングスポーツシミュレーション」という表現に誤解を生む問題があったのかもしれない。

いくら事前に雑誌で特集記事が組まれようとも実際に自分でプレイするまでは満足のできるゲームか判断することは不可能だ。本物のF1と同じような体験ができると期待していたのであれば色々な点で物足りなさを感じるのは仕方のないことだろう。無茶移植の取捨選択と同じで万人受けする作りは無理で仕方がない。だが、従来のレースゲームと同じだと思えば非常にバランスが良く、グラフィック、BGMは勿論の事、シフトアップやシフトダウンとそのサウンドの気持ちよさ、ステアリング操作の感覚的な面も含めてデキは相当素晴らしいと思うのだ。私個人はF1に執着していたわけでもなく然程詳しくもない。そもそもリアルというものに期待していたわけでもないので理屈抜きで純粋に楽しむことができた一人だったのかもしれない。そういった点では非常にラッキーだった。

『オーバーテイク』は私にとってリアルではないがゲームとして楽しんで遊べた数少ないソフト。例えレース結果が2位や3位に甘んじても熱いレース展開で私を気分良くさせてくれるゲームは最高のゲームだったのだ。

『オーバーテイク』は過去のズーム作品を鑑みれば難易度が低くレースをトップで終えることは LEVEL NORMAL でも簡単に思えた。しかし、それでも『オーバーテイク』はゲームが難しくてプレイの継続を断念するというプレイヤーを撤廃している。どんなにレースゲームが苦手でもエンディングを見ることができるようになったのだ。ゲームをクリアするために1位を獲得する必要はないし、ラップタイムを削る必要もない。タイムアップになろうが、レースをリタイヤしようが構わない。結果は振るわなくても16戦を戦い抜けば必ずエンディングがプレイヤーを称えてくれる。プレイの継続を投げ出さなければ必ずエンディングを見ることができるのだ。

ズームも恐らくは従来のレーシングゲームのようなタイムや順位によるクリア制のルールを考えていたのではないだろうか。先へ進むための壁を作るのがゲームというものだ。しかし、そうはしなかった。多くの人が持つ闘争心からレースでは上位を狙いに行くのは当然という部分に着眼した故の成功だろう。プレイヤーによっては差別化の少なさからこの点が達成感の乏しさを感じて評価を下げるかもしれない。しかし、個人的にはレース結果は関係なくともレースゲームとして成り立たせることに成功した一味違うゲームにしたことも加えて高く評価したい。

◆BGMとPCゲームにまつわるMIDI楽器の変化

『オーバーテイク』のBGMを手掛けたのは下野秀幸(Hideyuki Shimono)(当時24歳)と木村直之(Naoyuki Kimura)(当時21歳)。全体の3分の2は木村直之が手掛けたということだ。曲のコンセプトは「ロックな、ノリノリな、楽しいな」、「ロックでフュージョンなそれでいてさわやかでかっこいい曲」。

X68000のゲームミュージックシーンではADPCMをリズム音などに使用することが1988年12月発売の『ボスコニアン』からトレンドになっていた。1989年にはMIDIがトレンドに、そして1992年には江藤啓(えとうひろし)が開発したPCM8(マルチチャンネルのADPCMドライバー)を使ったハードの持つ限界を超えた音楽制作がトレンドになりつつあった。『オーバーテイク』ではそんなトレンドをいち早く取り入れている。

下野秀幸が開発した新しいミュージックドライバーはPCM最大16音同時発音可能(『オーバーテイク』では動作速度の問題もあってか限界まで使用されず最大4音の使用に留まる)、内1音周波数自由可変というものだ。あの気持ちいいエンジン音はまさにこのミュージックドライバーの賜物だ。

『オーバーテイク』では『ジェノサイド2』と同様に内蔵音源+MT-32に対応。加えて内蔵音源+CM-64、内蔵音源+SC-55と複数の外部音源に対応している。

ドラムデータは2種類存在し、ゲーム中は7.8kHzのもの、オープニング・エンディング・データベースでは15.6kHzのものが使用されている。なお、健康「その四」に収録されるミュージックモードでは全曲15.6kHzのドラムデータを使用して演奏される。

ズームの前作品である『ジェノサイド2』と比較して外部MIDI音源の場合、FM音源(特にベース音)が影を潜めてしまった印象を受けた。MT-32版は 悪く言えば ジェノサイド2 からの音色流用、良く言えばズームを特徴づける音色カラー(個性)の確立ということだ。『ジェノサイド2』では MT-32 で作成された音色にビビビッ!ときたが、『オーバーテイク』ではそれを上回る新しい音色を期待していたのも事実で、当時は少々がっかりした。それでも、プリセットでは聞けないFM音源と一風変わった音色を作成できる音源と知らしめてくれる音を聞かせてくれる。また、MT-32のLA音源は巷のPCM音源ほど上質ではないためX68000の内蔵音源やADPCMとの親和性は高く感じた。それもそのはず、そもそもが「ちょっと音の良いFM音源」的に(シンセシンセした音でノリノリの曲として)使える音として作成されたものだからだ。

CM-64版はMT-32版のメロディーを一部サックスに置き換えたような作りで、そのサックス自体がどうにもベタ打ち垂れ流し的な音に聞こえてあまり評価していない。同じような意見がズームに寄せられたようで、下野は「CMのPCM部もメロディーをとれる音色がサックスしかなかったんで、ぜんぜん地味になっちゃったし。すみませんでした。」と述べている。(個人的には無理に対応しなくてよかったんじゃないかと考えている。)

当時の流れからすればSC-55版が真骨頂になるだろう。SC-55はスタンダードMIDIファイル・シーケンサーのSB-55と共に1991年4月19日に定価69,000円(消費税別)で発売した音源モジュールだ(実売価格は58000円程度)。音色の数もかなり豊富でPCM音源なのにCM-32Lと全く同じ価格という当時の私にとっては得体のしれない謎の音源という印象だった。1991年の秋から冬にかけて同じ音源を搭載したCM-300、CM-500、ミュージ郎300/500といったシリーズをDTM(デスクトップミュージック)ユーザー向けに本格的に発売を開始している。

DTM目線ではどうだったか不明だが、ゲーム目線ではお世辞にも発売後にSC-55の対応が一気に進んだとは言えなかった。過去にはKORG M1やYAMAHA SY22に対応したゲーム作品も存在したが、これは制作者の所有物によるものという影響が大きくニーズを鑑みての対応とは異なった。ニーズや市場調査など色々あったと思われるが、SC-55を含めたGS音源系へのゲーム対応はかなり出遅れたというのが実際だ。

私は 1992年6月14日にSC-55と同等に使えると思える上にデザインがドストライクなRoland JV-30を購入。採譜のためにもキーボード付のシンセを1本持っておきたいという考えからすると若干価格は高め(実売は2割引の94,400円+消費税)だが非常に纏まった機種で見た瞬間惚れ込んだ。

6月当時のSC-55対応X68000用ゲームはコナミの『出たな!ツインビー』、『グラディウスⅡ』、TAKERUでのみ販売していた『超人』、そしてOh!X付録の『SIONⅡ』くらいだったが全て対応していた。(NEC PC-9801シリーズではTGLの『ソードダンサー』)この頃になるとSC-55系へシフトしていく雰囲気はどことなく出てきており、GS音源を買っても無駄にならないという雰囲気になってきていた。

1992年に発売された SC-55非対応(MT-32対応)PCゲーム

1992年に発売された SC-55対応 PCゲーム(TAKERUは除く)

ただ、SC-55発売から1年半以上、CM-300/CM-500発売から1年が経過した『オーバーテイク』が発売した時期でもゲームを取り巻く外部MIDI音源の環境はMT-32/CM-64が中心だった。外部MIDI音源としてSC-55を含めたGS音源がPCゲームでのスタンダードには全くなっていなかったのだ。それ以前にゲームの外部MIDI機器対応化も一部メーカーを除いて積極的に行われていなかったのだ。そんな時期にわざわざ手を出すのは余程の好き者のため、『オーバーテイク』発売当初にSC-55版を聴いてプレイしていたプレイヤーは割と限られていたのではないかと思われる。登場から2年を前にしてもGS音源は音楽を嗜むDTMユーザー以外が手を出すにはまだリスキーな音源だったのだ。ズームですら開発時にCM-300やCM-500での動作チェックをしていないことをドキュメントで明かしている。

※一時はトレンドのように扱われたものの1990年からあまり増えなかったMIDI対応PCゲーム。そしてSC-55発売後も増えないGS/GM音源対応ゲーム。しかし、SC-55mkⅡという更に足固めをしたRolandを見てなのか、1993年から様々なソフトハウスから対応作品が発売され倍増し始める。しかし、数年でゲーム+MIDIという環境は一気に廃れていくのはまた別の話に。

1993年発売 X68000 SC-55対応ゲーム 悪魔城ドラキュラ、エトワールプリンセス、餓狼伝説、餓狼伝説Ⅱ、機甲装神ヴァルカイザー、キャラット、KU2、ストリートファイターⅡダッシュ、ネメシス'90改、宝魔ハンターライム 第3話、メタルオレンジEX

1993年発売 PC-9801 SC-55対応ゲーム アーバンソルジャー、アイ・オブ・ザ・ビホルダーⅡ、アルヴァリーク冒険記、アマランスⅢ、暗黒千年王国、イリウム、A列車で行こう4、栄冠は君に3、ヴァリアブルジオ、エッジ、エルステディア、ガイアスロード、キャラット、究極麻雀アイドルグラフィック、サークⅢ、サザンアイズ 三只眼變成、ザ・ナイツ アヴァロンの騎士、サバッシュⅡ、スタークルーザーⅡ、碰龍戦士サニーナの伝説、スリップストリーム'93、スリップストリーム'93レブ・リミット、ソードダンサー増刊号'93、ソルフリート、ディアドラム、ディファレントレルム、デルフォイの神託、桃源境、バイブルマスター、ファーランドストーリー、プリンセスメーカー2、フルーツパック、フロンティアユニヴァース、分裂守護神トゥインクル☆スター、麻雀幻想曲Ⅱ、みちよドリーミィ、ラウンドウォーリア、ルナティックドーン

1993年発売 FM TOWNS SC-55対応ゲーム ジェノサイドスクウェア

そして、肝心の『オーバーテイク』は、まさかのJV-30に全く対応していなかった。音すら鳴らなかった。曲演奏時の最初に行われる音源リセットでフリーズし演奏すらされないという結果だった。(電源を入れ直せば演奏されるが全てピアノになる)JV-30はSC-55と比較して音源リセットに若干時間がかかる。その間に演奏データを流されるとフリーズするのだ。こういった状況は例外的でJV-30の互換性は非常に高く、個人的に確認した中でも対応していないゲームはズームの作品くらいだったという事実は残しておきたい。

もちろん、後に聴いたSC-55版は文句ないデキで、MIDI版を勧めるならまずはSC-55版をスタンダードとするべきなのだろう。しかし、やはり音源としてプリセット音でしか鳴らせない寂しさというものがあり、個人的にはMT-32をベストチョイスとして推したい。FM音源の音色がメーカーやクリエイターの個性を表現しているのと同じようにMT-32版は音色作成まで行われておりズームとしての個性を存分に発揮している。SC-55版はまだ音源が曲の表現レベルに追いついていないギターを無理にメロディーにしているのを踏まえると「聞け!これがズームのかっちょいい音(色)だ」と言えるMT-32版をベストチョイスとしたいのだ。

『オーバーテイク』のBGMは個人的に1つの頂点とも思えた作品であり、それは皆全てが同様に感じていると思っていた。しかし、極一部にそうでもないプレイヤーが存在したという事実はある。ズームのアンケートハガキは41円切手をユーザーが購入して送らなければならないものだ。ユーザー登録などのシステムはないので送らなくても構わないものだ。それを、わざわざお金を払ってまで苦情を送るプレイヤーがいたというのはズームの人気に加えX68000ユーザーの特殊性を垣間見ることができる。「龍虎の拳を参考に」という曲作りに対してユーザーからのアドバイスもあり、作り手もX68000ユーザーは面倒臭いと感じたのではないだろうか。木村も「極々少数なんですが、書いて(言って)いいこと・悪い事の分別も出来ない人がいたんですけど、どういう神経してるんでしょうかねぇ?」とコメントを残している。

BGMは当時のF1をイメージさせる(主に『T-SQUARE』が立役者だろう)フュージョンサウンドを中心とした仕上げが行われた。レース中のBGMはモナコグランプリなどで使用される「BREAKTROUGH」(店頭デモではオープニング曲として使用)、サンマリノグランプリなどで使用される「RESOLVE TO WIN」、タイムアタック開始時に使用される「ON THE LIMIT」のようなイケイケの攻めたサウンドからドイツグランプリなどで使用される「PAINSTAKING」のような泣きのサウンドまでカバーされている。いずれにしても、ドライブ中に聞くとアクセルをより踏み込んでしまいそうになるイカしたサウンドたちだ。

もちろんレース中以外でもフュージョンサウンドが炸裂している。データベースで使用される「SHOWDOWN」や、コース紹介で使用される「TAKE THE NEW STAGE」なども場面にマッチしたサウンドを奏でており、エンディング曲に至るまでフュージョンサウンドで一貫されている。スタッフロールで流れる「A SUNSET GLOW」を聞きながら最後に流れるセナのガッツポーズで喜ぶ映像が流れるシーンでは涙が毎回出そうになるのだ。

キー操作の説明

キーアサインはデジタル・アナログとも3種類のバリエーションが用意されており、コンフィグレーション内の「KEYSET」から変更可能。

●アナログジョイスティックの操作(基本セッティング)

●ジョイスティック/キーボードの操作(基本セッティング)

(4・6キー) ブレーキ(XF2) アクセル(XF1) ポーズ=ESCキー

ピット=スペースキー

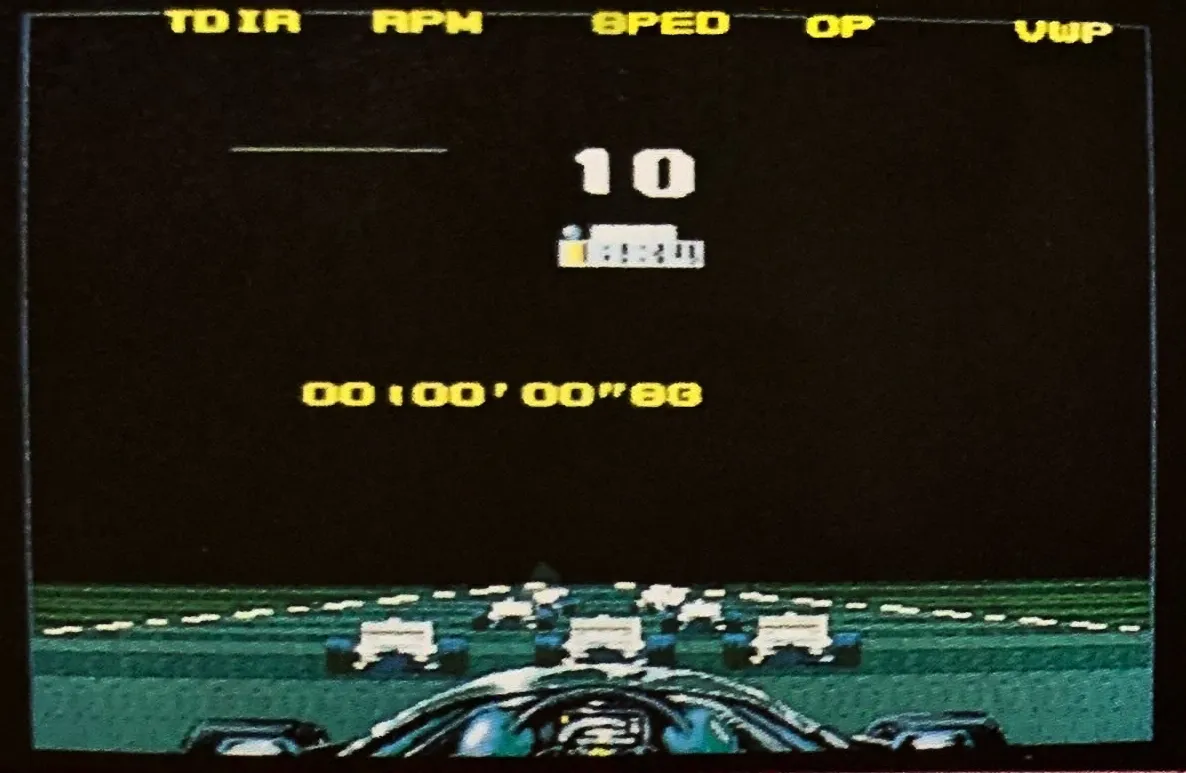

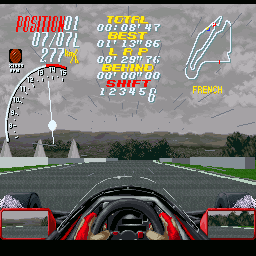

ゲーム画面の説明

①現在の順位

②現在の周回数/レース全周回数

③スピードメーター

④シフトタイミングランプ

⑤タコメーター(デジ・アナ選択可)

⑥バックミラー

⑦現在までの合計タイム

⑧このレースでの1周の最高タイム

⑨現在の周回タイム

⑩1位の車に対してのタイム差

⑪現在の変速シフト

⑫コースの縮小図

⑬カーブマークウインドウ

⑭インフォメーションウインドウ

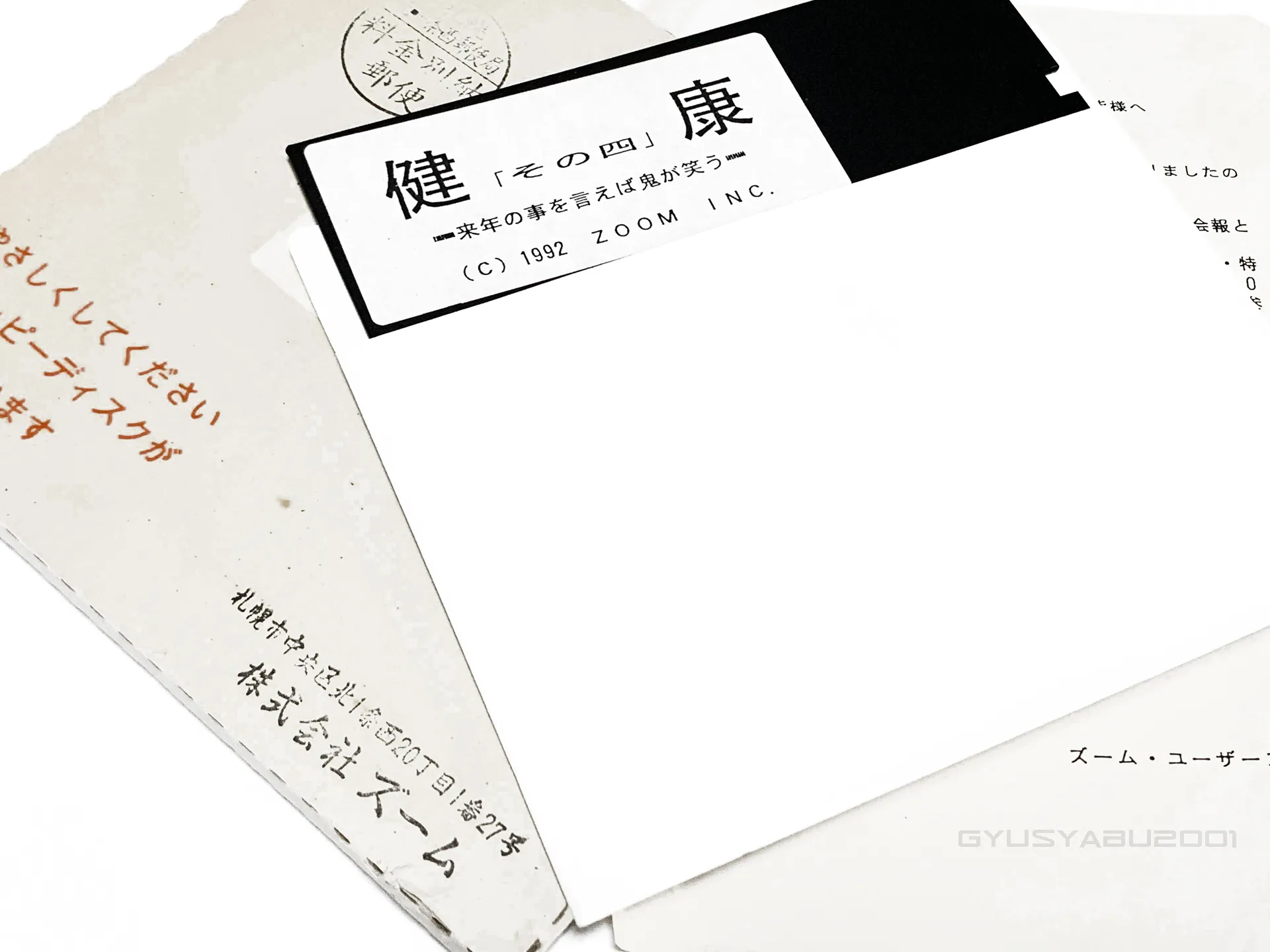

番外編:『健康』ディスク攻略法

◆キミは『健康』を知っているか?

『健康』とは ズーム が発行していたズームユーザーズクラブの会報だ。『健康「その壱」』(1991年11月29日発行)~『健康「その参」』までは冊子で発行されていたが、最終の『健康「その四」』は1993年1月にディスクマガジン形式で発行・送付された。『健康「その四」』の中には 一部のスタッフの部屋や『オーバーテイク』に搭載されなかったミュージックモードも収録されている。また、長谷川豪(Tsuyoshi Hasegawa)がズームスタッフ募集時にポートフォリオとして送付したゲーム『長谷川1号』のリメイク版『FIRE・STORM』も含まれている。このBGMは『健康「その四」』のBGMと共に EGG MUSIC「ZOOMレアコレクション」に含まれた。

『健康「その四」』は公式サイトで一度も無償ダウンロードによる配布が行われてないため一般ユーザーによる閲覧は現在かなり難しい。2001年6月25日にZOOM公式サイトにて無料配布する目的で ズーム が RetroPC.NET(Retro PC Network)を経由してディスクイメージを募集、その際にメールにて 森瀬繚(Ryo Morise)さんにお渡し(当時Ve名義で活動)したが公開されることは無く有耶無耶になっている。

内容的にスタッフから一部ユーザー(またはその逆)に対する過激な発言も含まれるため、倫理的によろしく無いという点で配布を取りやめた可能性は考えられるが詳細は不明だ。

個人的希望としては、お渡ししたイメージが RetroPC.NET のコレクションに留まること無く、広く配布(もしくは無料配布の許可)することを求めたい。取り扱いは異なるが、X68000 ZのZOOM PACKなどへの収録も模索していただきたいところだ。

◆なにか仕込まれていることに気づいたか?

そんな『健康「その四」』は一見普通のディスクマガジン風ではあるが仕込みがあることに気付いたユーザーはどれだけいただろうか。ヒントもないので隠しドキュメントなのか?それとも隠しプログラムなのか?とディスク内のファイルを確認するくらいまでは行ったユーザーは中にいたかもしれない。

何かがあるという以外ヒントは何もない。スタッフである福田正和(Masakazu Fukuda)からの挑戦状(ゲーム)はここから始まっているのだ。最上部にある 健康 のロゴをクリックしてみよう。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 LEVEL1

アドベンチャーゲームのようにある場所をクリックすると隠し部屋に入れるということが分かれば話は早い。後は示されたヒントに従い謎を説くだけだ。ヒントは「Yの部屋、抜け道の右下」だ。

「Yの部屋」とは「YUKOの部屋」の頭文字だ。抜け道とは「EXIT」。つまり「YUKOの部屋のEXITの右下(画面の一番右下)をクリック」だ。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 LEVEL2

ここは難度が高い。ヒントは「酒臭き者のリイハカのナセ」。

「酒臭き者」とはお酒の話題のある部屋。つまり「重さんの部屋」だ。次の「リイハカのナセ」が難問。これは当時のパソコンで稀に使われたワザ。「みかか」=「NTT」と書けば大体の人は理解できるだろう。つまり、キーボードのかな部分にある英語を並べるのだ。そうすると「LEFT UP」。つまり「重さんの部屋」の「左上」だ。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 LEVEL3

レベル3の謎は「Pの悲しみを背負う者の部屋」で「ど真ん中でおはしを持つほうの2センチやや上しかもそこから半径3センチ」というかなりアバウトな表現。

まず「Pの悲しみを背負う者の部屋」の「P」とは何か?ということだが、当時酷評された「ポリゴンシステム」の「P」と考えれば「岡の部屋」となる。(プロテクト解析講座の「P」があるので紛らわしい)クリックする場所を特定するのはかなり難しい。特定するまでは適当に範囲内をクリックするしか方法がない。ずばり上記カーソル部分だ。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 LEVEL4

レベル4の謎は「音楽への欲望強き者達への贈り物。その鎮魂歌の中」で「OTのAタコ中心付近」という難問。

音楽に関する部屋は2つある。1つは「OTミュージックモード」もう1つは「例の音楽募集企画結果」だろう。これの正解は「OTミュージックモード」の中の「説明」。「OTのAタコ」という意味にゴックンピーンと来るまで悩んだが、「オーバーテイクのアナログタコメーターの中心部分」ということだ。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 LEVEL5

レベル5のヒントは「牧瀬里穂と呼ばれしカリスマを敬愛し、痙攣する瞼を持つO.TにてMを司った男の部屋より右へ1、上へ1、左へ1、下へ3、右へ1の部屋にて左上より空白棒と自分の棒を並べて水平にした時の右末端付近」

ここは「M」というのがポイント。「MUSIC」の「M」なのか、メイン(プログラマー)のMなのか。正解は「メイン」。「竹田の部屋」だ。(ちなみに牧瀬里穂のファンということは「健康 その弐」に記されている)

メニューを指示通りに行くと「終わりに」に辿り着く。エレクト時の長さというのはユーザーによりかなり異なると思うが上図のところだ。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 LEVEL6

そろそろ疲れてくる頃だろう。この部屋の謎は「この上の部屋で、北の地を汝の赴くままに....」

上の部屋は「社長室」だ。北といえば上を指すと考えていい。ひたすらクリックするだけだ。正解は上図の右上「ZOOM」の「M」付近。

◆秘密結社「オーラル」の部屋 最終回

秘密結社「オーラル」の部屋。ここに一体何が隠されているのか。それはあなた自身の手で解き明かしてください。

◆おまけ:背景の色は時間によって変わる

トリビア

◆SC-55のパネル表示

Roland SC-55を使用しているとデータ転送時にパネル上でお遊びのアニメを見ることができる。後に発売されたSC-55mkⅡやSC-88シリーズにも対応している。

◆ディスクエラー時に表示される特別画像

『オーバーテイク』のメディアに異常があったり、ドライブ不調などでディスク読み込みエラーが発生するとマンガを見ることができる。ちなみにマンガを読んでも何の役にも立たないように思えるが、ズームは『ジェノサイド2』よりシステムディスクを破損させても1回に限り無償交換を行っているので「たがしかし、説明書を読めば、まだ助かるかもしれないという事を幸男は知らなかった。

」というのはそういうことを指しているのだと思われる。(他のディスクは交換費用として1500円必要)

なお、エミュレータ上でも頑張って読込中にイジェクトを繰り返すなど無茶苦茶なことをすれば改造など行わなくても稀に見ることが可能だ。(データを破損させても一切関知いたしませんので個人の責任において行ってください。)

◆黄色い星の謎と秘密画像

裏技に詳細を記載しているが、システムディスクには隠しドキュメントが存在する。その中の「沢山集めると何か起きるような気もしますが、たいしたことでは無いような気もします。」という一文に興味を持ち確認しようとしたプレイヤーは全国に何人いただろうか?

「たくさん」というのが一体何個なのかということで最初は5個くらいと思っていたが端まで埋め尽くす26個でも何も起きなかった。別の部分で何かが起こっているのか?と思い27シーズン目の最終戦オーストラリアを終え、セーブした瞬間に隠し画面が表示され未使用BGMと思われていた「DEPARTURE」が演奏された。画像には「でも星1ケ1年で26ケだとフツーは引退してるよね。」と描かれているが誤りで「27ケ」だ。なお、星の表示は26個までしか表示されないので27シーズンを終えても星の数は26のままだ。星のカウントもそれ以降は行われておらず実質27戦目以降は毎回シーズン終了後のセーブでこのグラフィックが表示される。

◆1MBで起動すると…

『オーバーテイク』は2メガバイト必須のゲームだが1メガバイトの本体で起動すると果たしてどんなことになるのだろうか。もしかしてズームネコが出てきてメッセージでも出してくれたりするのだろうか、という疑問(期待)を持った人がいるかもしれない。

起動させてみると最初のメニューまでは何の問題もなく辿り着く。GAME を選択すると通常はドライブ1に挿入されているディスクAを読み込んだ後にディスクBをドライブ0へ挿入するよう促されるのだが、ディスクAを読み込んだ後に一瞬のメッセージを表示してメニューへ戻る。

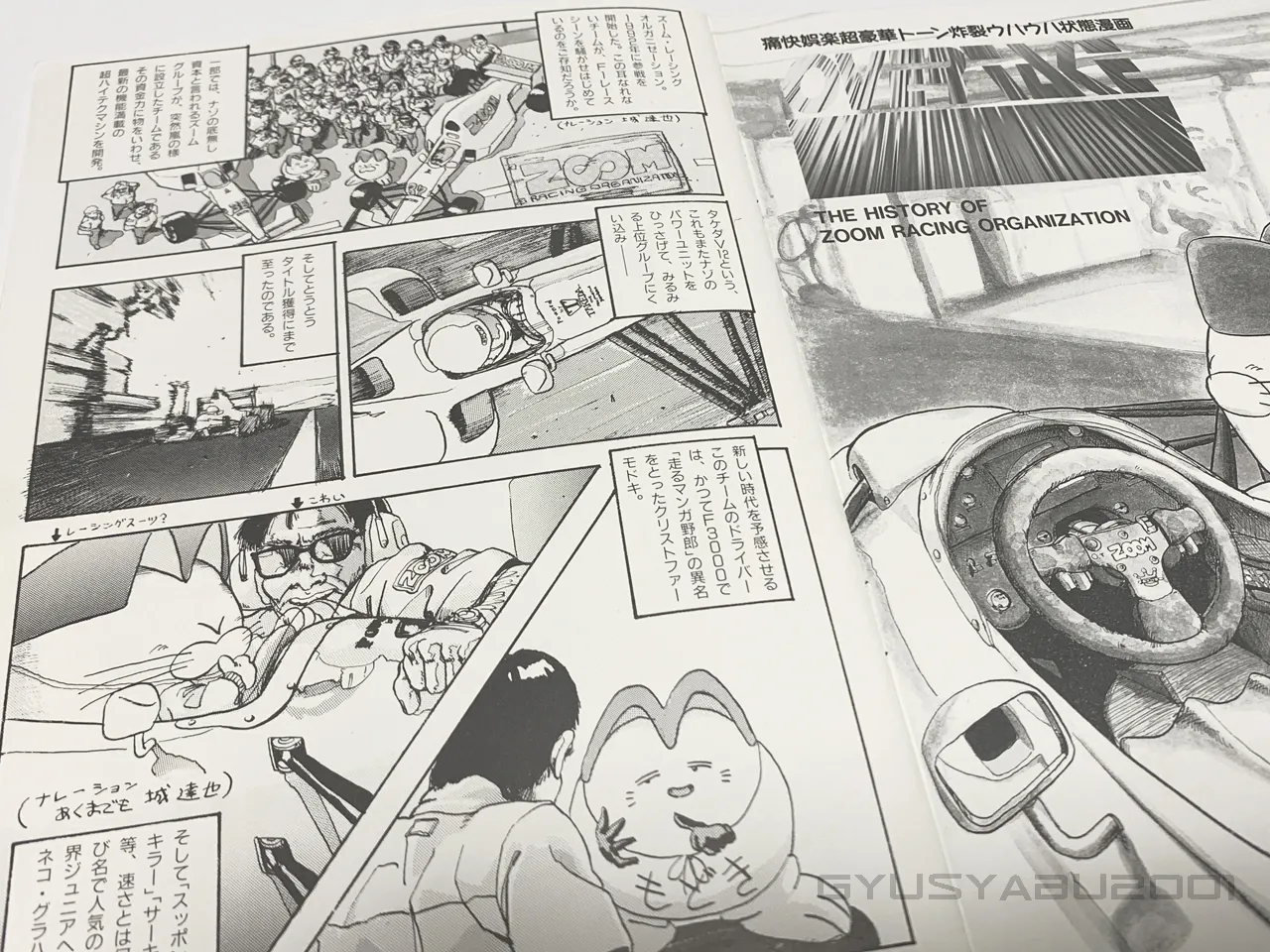

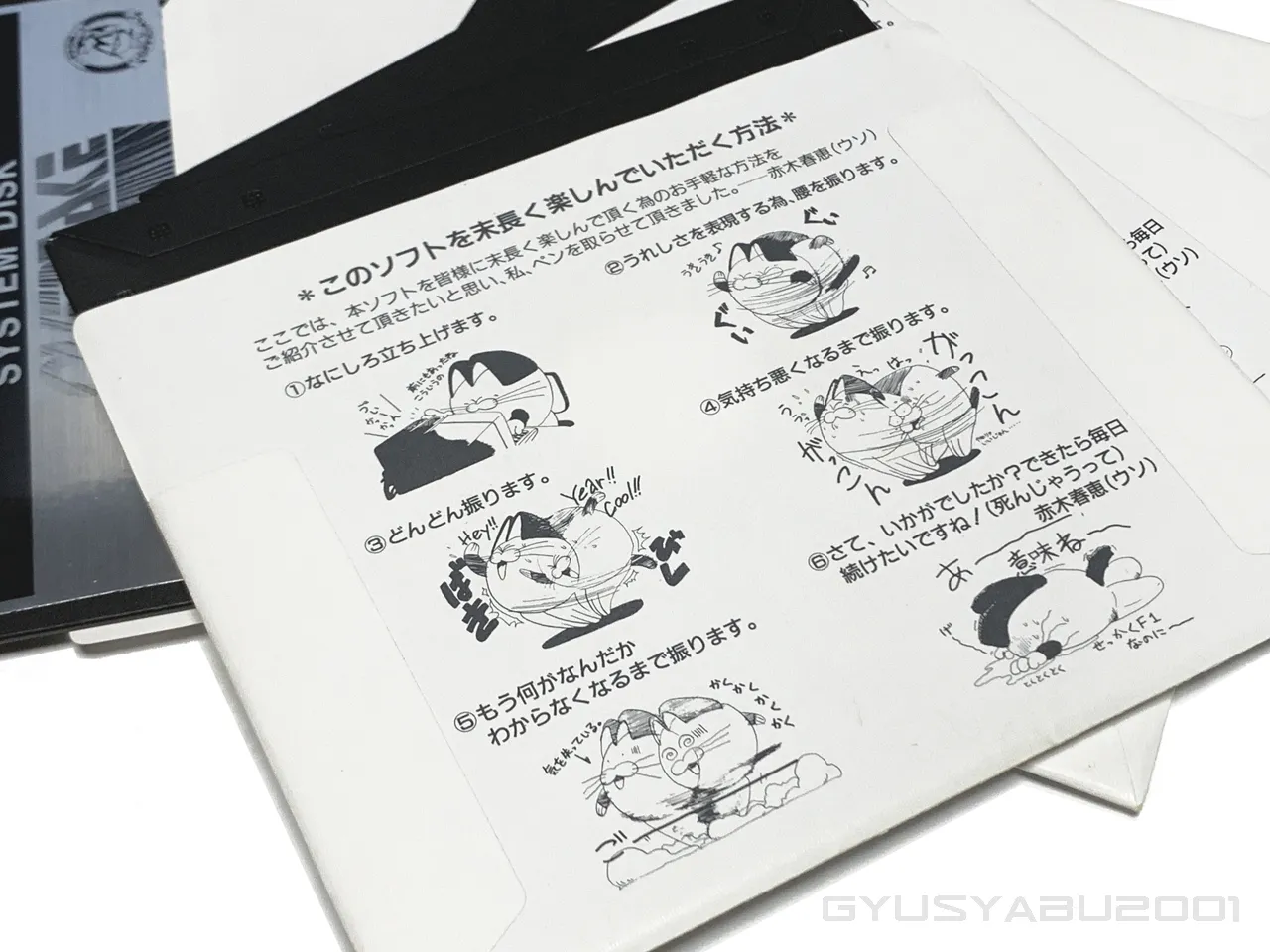

◆ディスクエンベロープのマンガ

購入者にとってはトリビアでもなんでもないのだが、手に取ったものしか知らないこともあるということで紹介しておく。ズームといえばマニュアルの巻末にあるマンガも一つの楽しみであったプレイヤーも多かったのではないだろうか。最初は真面目に描いておきながら最後は無茶苦茶で終わるという毎回のオチ(オチているとは言えないか)の鉄板ネタだ。

『オーバーテイク』以外のX68000作品は公式サイトでマニュアルも別途無料配布されていたので巻末マンガはご存じの方も多いと思うがディスクエンベロープに関しては知らないプレイヤーは多いかもしれない。

ディスクエンベロープの裏面もズーム作品は楽しみの1つ。フロッピーディスクの5.25インチ版はその後PCで主流になる3.5インチ版と異なり磁性面が剥き出しになっている。その磁性面を保護するために用意されたジャケットがエンベロープだ。新作のたび、今回はどんなものが描かれているのかという楽しみ(描かれていない作品のときはややがっかりした)もあったという思い出を残しておきたい。

裏技の紹介

◆隠しドキュメント

システムディスクに「README.DOC」のファイルがある。内容は福田正和のちょっとした追加仕様、解説。最後に「またどこかでお会いしましょう」と締めくくっているのはズームがX68000でソフトを出すことはもうないであろうことを示唆していた。

◆ドラッキー登場

CONFIGRATIONを選択してHELPを押す。

PCの動作速度に対して選択しているエフェクトやサウンドの負荷に応じてNECOがバーベル上げを行いレベルを表示してくれる。LEVEL1が最高でLEVEL5が最低となる。

◆ドライバー名を表示

ワールドチャンピオン時に限り コード入力をオンにすると画面右下のインフォメーションウインドウ上にドライバー名(先頭7文字分)が表示される。

◆いつでもリタイヤする

ワールドチャンピオン時に限りSHIFTを押しながらHELPを押すことによりいつでもリタイヤできる。結果にこだわらなければ短時間で先のラウンドに進むことが可能だ。とにかくエンディングを早く見たいのであればこのワザを使えば楽に見ることが可能だ。

◆ドライバーが!?

WORLD CHAMPIONSHIPのNEW GAMEから「ZOOM RACING TEAM」を選択。ドライバー名を「NECO」,「MODOKI」として保存。メニューからEXITを選び、再びWORLD CHAMPIONSHIPのNEW GAMEから「ZOOM RACING TEAM」を選択するとドライバーのグラフィックが…。

◆隠しグラフィック

エンディング終了後(THE ENDが表示されてから)およそ5分20秒(320秒)待つと表示される。中途半端な時間ゆえにきっとこの数値にも理由があるのだろうが今のところ分かっていない。

TRACK LIST

ラジオ収録曲(FM音源+ADPCM+MIDI音源)

内蔵音源 +

音源チップ:YAMAHA YM2151(OPM)+ OKI OKI MSM6258

01 SAY ZOOM'92 (オープニング0)

02 ANXIETY (オープニング1)

03 DEEPEST RED (オープニング2)

04 DEPARTURE (27個目の星)

05 JOYRIDE (デモディスク使用曲)

06 READY (QUICK RACE 予選)

07 MAKE A WISH (QUICK RACE)

08 SHOWDOWN (データベース)

09 FULL BLAST (カナダ/日本)

10 FRANTICALLY (スペイン/ベルギー)

11 HOW ANNOYING (TEST RUN メニュー)

12 PAINSTAKING (メキシコ/ドイツ)

13 AFTER RACE (レース結果)

14 EXCEED (オーストラリア)

15 RESOLVE TO WIN (サンマリノ/イタリア)

16 TAKE A BREAK (CONFIGRATION)

17 SPIT (未使用曲)

18 TRAFFIC JAM (QUICK RACE メニュー)

19 K ROCK (南アフリカ/イギリス)

20 BREAKTHROUGH (モナコ/ポルトガル)

21 ON THE LIMIT (TIME ATTACK)

22 HOT WIND (ブラジル/ハンガリー)

23 S BEAT (フランス)

24 EXCITING GRID (STARTING GRID)

25 TAKE THE NEW STAGE (COURSE VIEW)

26 READY S.P.2 (DRY CONDITION)

27 READY S.P.3 (WET CONDITION)

28 PRECIOUS TIME (エンディング1~RANING TOP)

29 RAISE YOUR HANDS (エンディング2~RANKING2,3)

30 WIN HANDS DOWN (エンディング3~UNRANKED)

31 CLOSING (エンディング4~LAP TIME)

32 A SUNSET GLOW (エンディング5~STAFFROLL)

合計時間 : 50:21

ラジオ収録曲(FM音源+ADPCM+MIDI音源)

内蔵音源 +

音源チップ:YAMAHA YM2151(OPM)+ OKI OKI MSM6258

01 SAY ZOOM'92 (オープニング0)

02 ANXIETY (オープニング1)

03 DEEPEST RED (オープニング2)

04 DEPARTURE (27個目の星)

05 JOYRIDE (デモディスク使用曲)

06 READY (QUICK RACE 予選)

07 MAKE A WISH (QUICK RACE)

08 SHOWDOWN (データベース)

09 FULL BLAST (カナダ/日本)

10 FRANTICALLY (スペイン/ベルギー)

11 HOW ANNOYING (TEST RUN メニュー)

12 PAINSTAKING (メキシコ/ドイツ)

13 AFTER RACE (レース結果)

14 EXCEED (オーストラリア)

15 RESOLVE TO WIN (サンマリノ/イタリア)

16 TAKE A BREAK (CONFIGRATION)

17 SPIT (未使用曲)

18 TRAFFIC JAM (QUICK RACE メニュー)

19 K ROCK (南アフリカ/イギリス)

20 BREAKTHROUGH (モナコ/ポルトガル)

21 ON THE LIMIT (TIME ATTACK)

22 HOT WIND (ブラジル/ハンガリー)

23 S BEAT (フランス)

24 EXCITING GRID (STARTING GRID)

25 TAKE THE NEW STAGE (COURSE VIEW)

26 READY S.P.2 (DRY CONDITION)

27 READY S.P.3 (WET CONDITION)

28 PRECIOUS TIME (エンディング1~RANING TOP)

29 RAISE YOUR HANDS (エンディング2~RANKING2,3)

30 WIN HANDS DOWN (エンディング3~UNRANKED)

31 CLOSING (エンディング4~LAP TIME)

32 A SUNSET GLOW (エンディング5~STAFFROLL)

合計時間 : 50:21

作曲 : 下野秀幸, 木村直之

DISCOGRAPHY

レジェンドオブゲームミュージック

コンシューマーBOX

発売日: 2006年3月24日

価格: 16,800円(税込)

商品番号: SCDC-00497~506

販売元: サイトロン

当時の広告

エンディングムービー

数字ボタンを選択すると動画再生

SC-55 エンディング

MT-32 エンディング

X68 5インチソフト

X68 5インチソフト

アニメ系CD

アニメ系CD

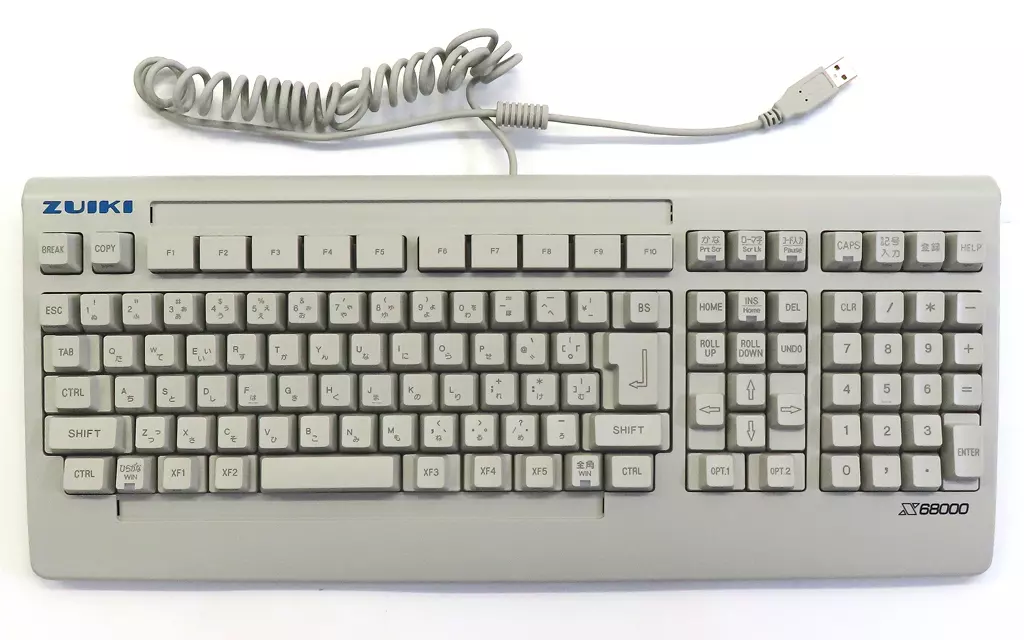

X68ハード

X68ハード

メガドライブ

メガドライブ

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[コンプリートパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/pics_webp/boxart_m/124010531m.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[ベーシックパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010530.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[スターターパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010570.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

コンプティーク

コンプティーク

コンプティーク

コンプティーク

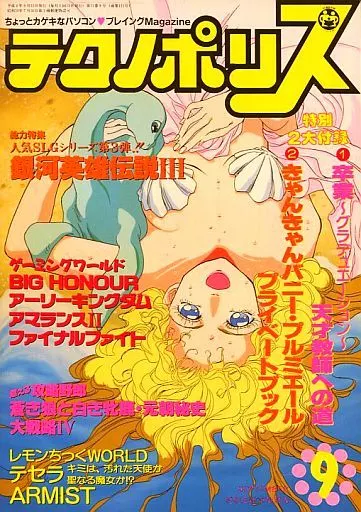

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

インテリジェントコントローラ サイバースティック

インテリジェントコントローラ サイバースティック

GENOCIDE Sound track

GENOCIDE Sound track

ゲームミュージック ラグーン

ゲームミュージック ラグーン

GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」

GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

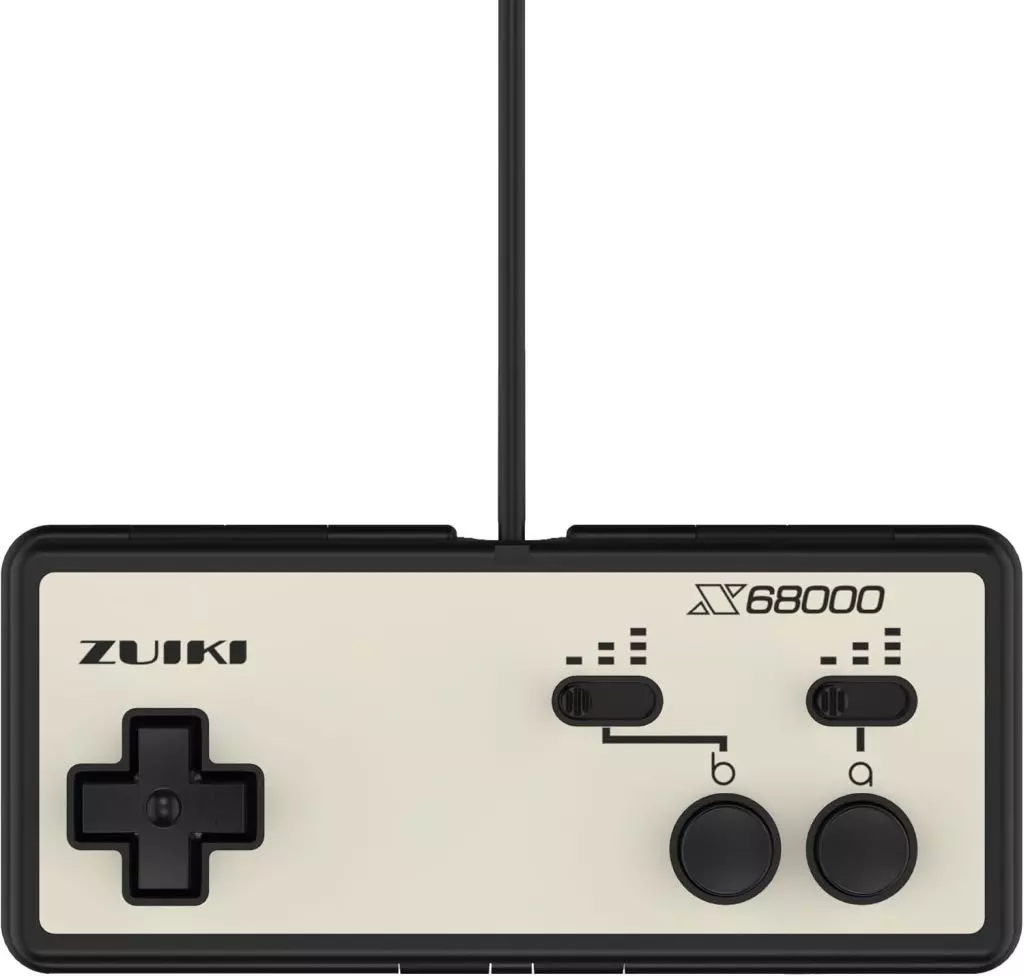

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)