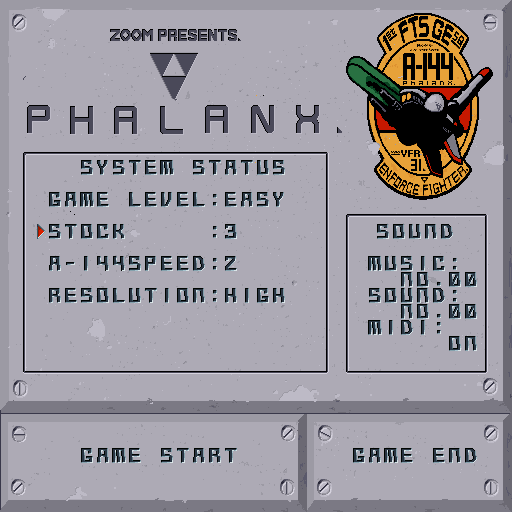

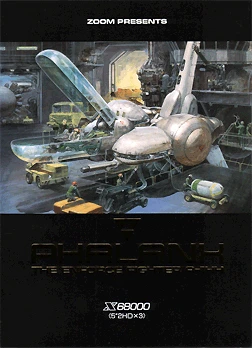

THE ENFORCE FIGHTER A-144

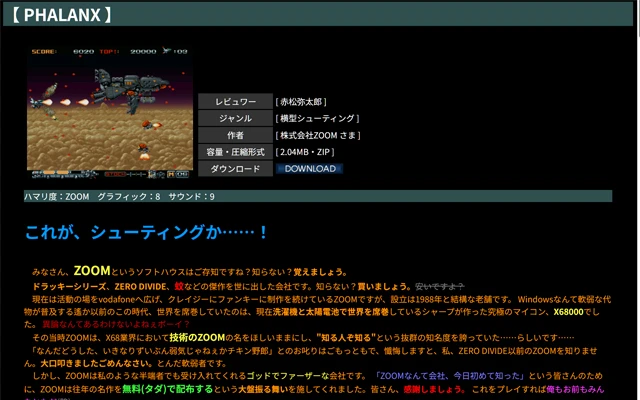

PHALANX(ファランクス)

対応機種 : SHARP X68000シリーズ

メディア : 5inch 2HD (3枚)

定価 : 8,800円 (税別)

発売日 : 1991年5月17日

販売元 : ズーム

○ジョイスティック対応

○ハードディスク対応

○MIDI対応 ROLAND MT-32/CM-64

(要CZ-6BMI純正MIDIボード)

数字ボタンを選択すると映像を再生

MT-32版 / FM音源版※マニュアル抜粋

PACKAGE REPRODUCTION

共和同盟軍(RAF)第26資源採掘惑星"デリア"の外敵自動防衛システムの異変を調査に来たマーティン・ヒレンカーター率いるMIDAS1137、通称GODEYEのクルーは、未知の力を持つ強大な敵に対し、今までに人類が経験した事のない恐怖を味わっていた。4時間前に降下した調査隊が「細かい組織状の液体が侵入してくる」と言う報告を最後に連絡を絶ってしまったのである。

未知の液状生命体。しかも彼らには、「侵略」の意志がある。ヒレンカーターはGODEYEに迎撃体制を命じ、情報部、科学局、武装開発局合同のプロジェクトを設立。戦闘機A-144・PHALANXに強力な防御システムを搭載させ、迎撃ユニットを構成させた。プロジェクト名は「CLIMAX」。任務の失敗はGODEYEの全滅を意味する事から付けられた名称である。

SYSTEM:JOYSTICK

ADPCM+FM

MIDI(ROLAND MT-32/CM-64)

with CZ-6BMI(純正MIDIボード)

PRICE:5"2HD×3

¥8,800

(消費税は含まれません)FAX.011・613・9570 (ユーザーサポート係) 札幌市中央区北1条西20丁目46-133〈DEVEX120 6F〉〒064 表記のソフトウェアプログラムとマニュアルは、当社が創作・開発した

著作物です。このソフトを無断で複製したり、ゲームの映像を私的以外

に使用することを禁じております。

『ファランクス』について

◆『ファランクス』概要

1990年ズーム作品

『ファランクス』(PHALANX)はSHARP X68000専用としてズームが開発を行い1991年5月17日に発売した横スクロールシューティングゲーム。『ラグーン』に続くズームの第3作目にあたる。企画自体は『ラグーン』の開発が終わる頃に休憩時間などの話し合いで徐々に決まっていったという。開発は1990年9月下旬に開始、およそ7か月で完成させている。販売数は不明だが少なくとも1万本以上は売れたことが佐藤社長より述べられている。

拡張機能として増設メモリ(RAMディスク)には対応していないが、ハードディスクインストール(登録キーとOPT1キーを押したまま起動)や外部MIDI音源(MT-32準拠の音源)に対応している。

1992年8月7日には任天堂スーパーファミコン用として、また2001年10月26日には任天堂ゲームボーイアドバンス用として移植、共にコトブキシステムから発売している。2009年12月22日には任天堂 WiiのWiiウェアでズームが移植・発売している。ただしいずれも何らかのアレンジが加えられており、忠実な移植ではない。2023年8月8日には瑞起 X68000 Z用として発売された『ZOOM PACK1』に収録された。

海外のスーパーファミコンにあたるSuper Nintendo Entertainment System(SNES)用として発売された『ファランクス』は老人が描かれたゲームと関係ない画像で一部マニアには話題となった。しかし本家本元のX68000版パッケージイラストはプラモデル・ボックスアートでおなじみの巨匠・髙荷義之(Yoshiyuki Takani、1935年12月28日-)により描かれている。

過去にはRetro PC Federation協力の下、エミュレータ用としてズームの公式サイト(ZOOM ONLINE INFORMATION)にて2001年3月15日から2004年7月頃(リニューアルのため公式サイト長期休止)まで『ジェノサイド』や『ラグーン』、『ジェノサイド2』と共に『ファランクス』のマニュアル(PLX_MAN.zip)とディスクイメージ(PHALANX.zip)を無償配布。その反響は開始直後に即日回線がパンクしてサーバー移転を余儀なくされ、翌日には配布のためのレンタルサーバーを用意するほどであった。

2005年の公式サイトリニューアル後に配布ページは無くなったが2005年6月19日から期間限定(2005年6月26日まで)で再度無償配布。また、一旦休止(富士通 FM TOWNS版『ジェノサイド・スクウェア』のCDイメージデータと入れ替え)の後2005年12月31日からおよそ半年ほど期間限定で無償配布が行われた。

◆『ファランクス』の開発スタッフ

ゲームデザイン及びメカデザイン、キャラクターエディットは主にチーフデザイナーの福田正和(Masakazu Fukuda、1968年12月-)が担当。登場人物のキャラクターはサブデザイナーの上戸直樹(Naoki Ueto)が描いている。

メインプログラマーは当時20歳の山尻立男(Tatsuo Yamajiri、1970年6月20日-)が務めた。山尻立男はズーム入社後サブプログラマーとして『ラグーン』に参加。この『ファランクス』を経てズームのチーフプログラマーとなった。ソースプログラムはNEC PC-9801上で『MIFES』(メガソフト)を使い入力(山尻立男の場合でありプログラマーにより使用エディタは異なる)、アセンブルにはX68000のフリーソフト『X68k High-speed Assembler HAS.X』(中村祐一製作)を使用している、という細かな情報までログインに掲載されたので興味がある方は探してみるといいだろう。

音楽は後にも数々のゲーム楽曲を手掛けることになる神尾憲一(Kenichi Kamio)を採用。音楽担当としてはX68000ズーム作品の中で唯一の外部スタッフである。

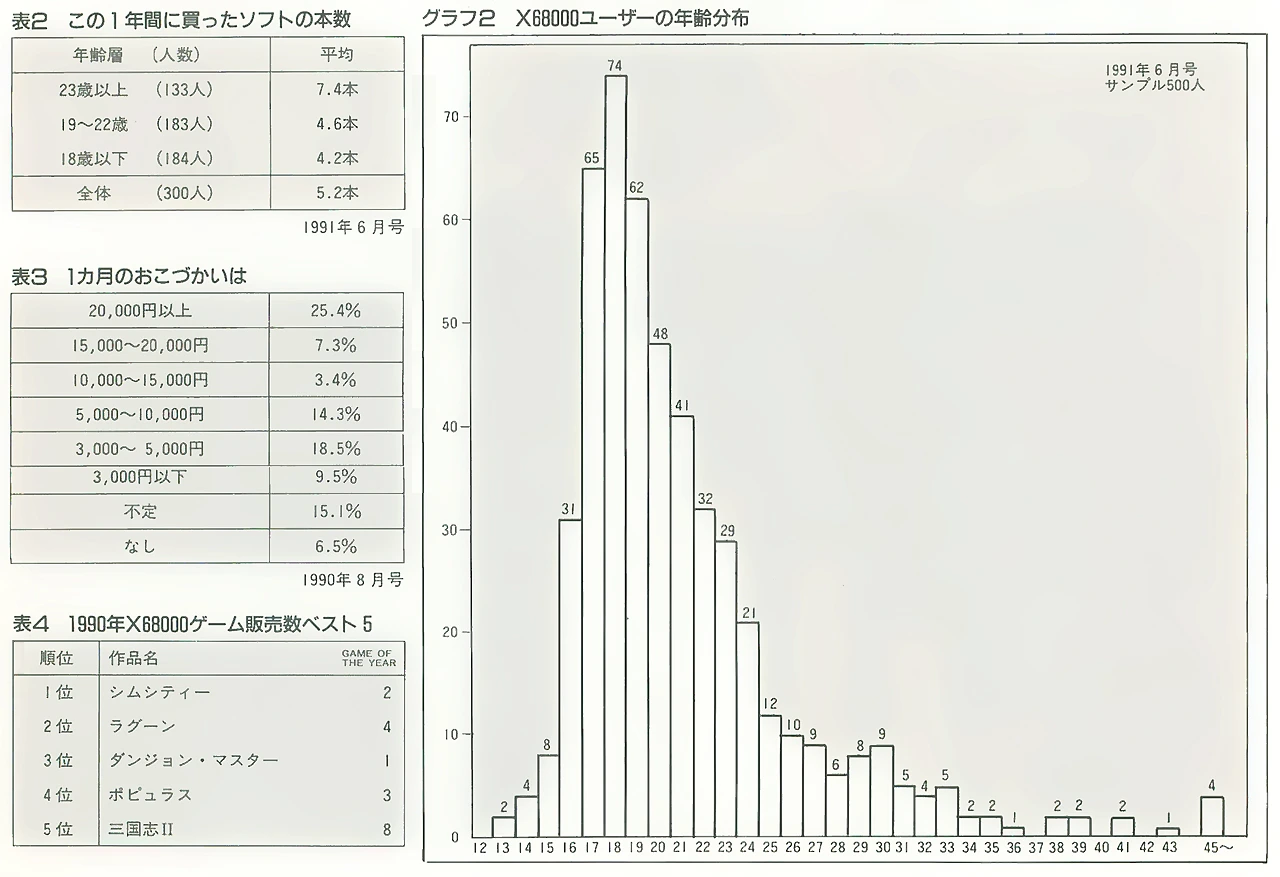

◆この頃のX68000を取り巻く環境

クリックで拡大

クリックで拡大

『ファランクス』が登場した5月を少し遡る1991年4月8日には16MHzCPUを搭載しデザインも小変更が加えられたX68000XVI(エクシヴィ)が登場。10MHzで旧モデルのX68000SUPERとX68000PROⅡは併売(X68000EXPERTⅡはカタログ落ち)され、豪華3ラインナップでX68000の市場を賑わせた。

春先での発売というのは新入学生にとって最高のシーズン。X68000を「入学祝い」として謎にお金をもっている爺さんや婆さんにおねだりして買ってもらった人もいるだろう。「X68000は当時セットで50万もしたので持っていた人は金持ち」なんてSNSでよく書かれているが、あくまでカタログに掲載されている定価の話。一般的な専門店では値引き販売は当たり前。店によってはX68000PROⅡとモニターセットで242,000円(税別)とお安く販売されていたりするので他の機種と比べてもまだ現実的な価格であったことは記しておこう。もちろん中古品ならもっとお安く手に入れることも可能だった。

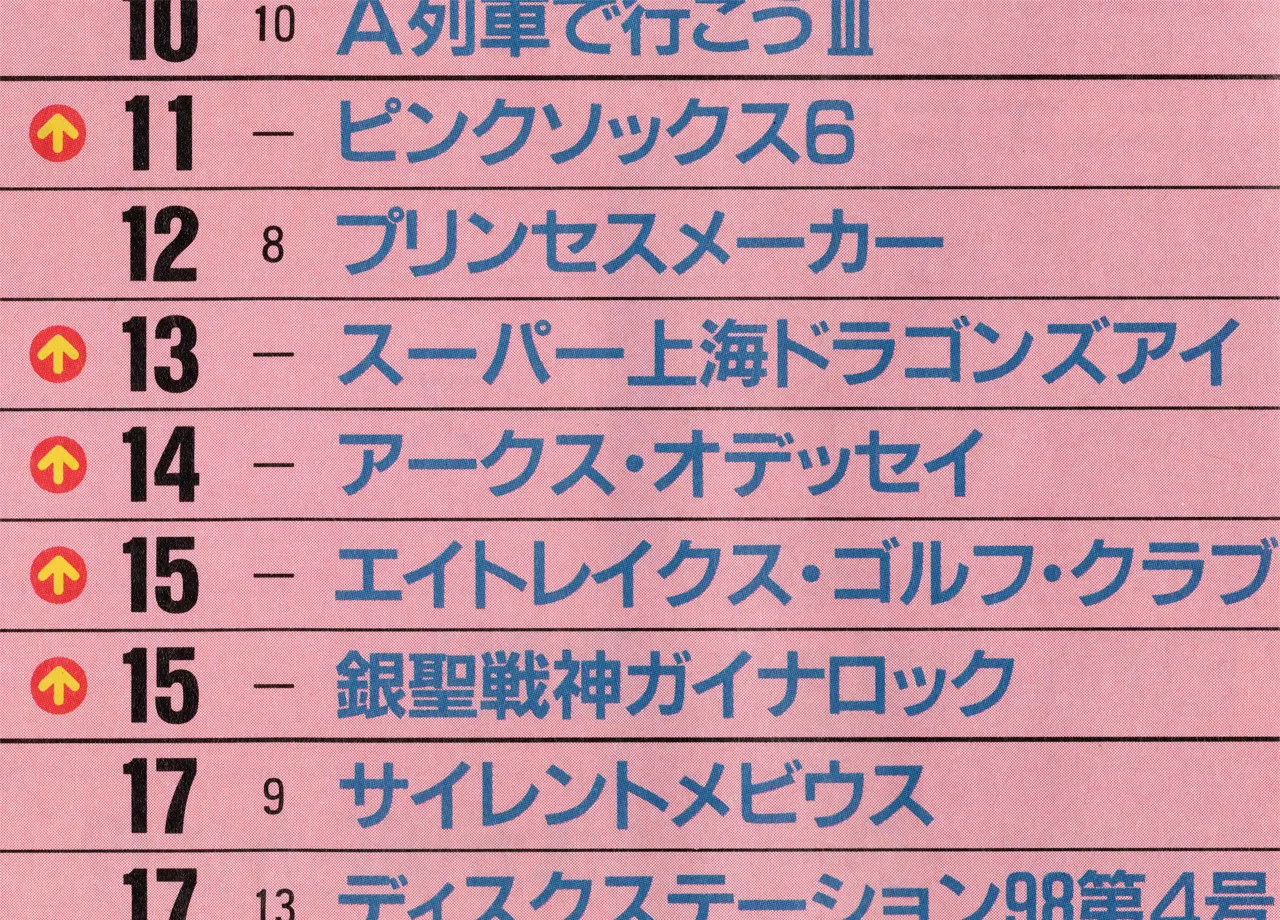

『ファランクス』が発売されたのは市場が最高潮に活発化しており不運にもX68000の話題作がひしめき合った時期であった。コナミの大作『パロディウスだ!』が4月19日に発売したばかりであり、同じジャンルのシューティングゲームである『スコルピウス』が『ファランクス』発売のわずか1週間前(5月10日)に登場している。また、個人的嗜好では7月に『生中継68』、『イース』というビックタイトルが控えており苦しいお財布事情ながら頭を抱えつつ嬉しい悲鳴を上げた時期でもある。セガ メガドライブで週間売上1位を獲得した『アークスオデッセイ』のX68000版が6月に発売しているが、X68000版はびっくりするくらい泣かず飛ばずの結果になったのはこういった渦中に巻き込まれ話題性に乏しく犠牲となった可能性が高いだろう。

ソフトハウスにとっても不運だ。当時のX68000ユーザー層を「Oh!X」の読者層と同等で考えるならおよそ73%が学生と思われる年齢層だ(もちろん中卒や高卒で就職している場合もあるだろうが)。そんな中でゲームソフトをポンポン購入できるような経済力を持つのはかなり厳しいことは表3からもわかる。中には当然『パロディウスだ!』を買って資金が尽きた学生もいただろうことは想像に難くない。今回のような良作のライバルソフトが同じ時期に発売していなければ、それぞれのソフトがもっと多くの売上と人気を博したに違いない。

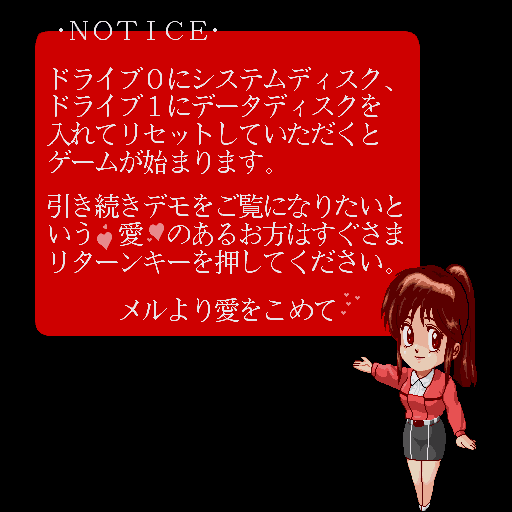

◆いきなり脳を焼かれたオープニングディスク

ライバル作品が多い中『ファランクス』が注目を集め差を付けたともいえるのはオープニングデモだ。これまでのズーム作品もオープニングデモが無かったわけではない。しかし、凝ったものではなくシステムディスクに収まる程度の割とシンプルなものだ。それが、今回はオープニングデモを見るためだけのディスクを作ってきた。オープニングといえば、ウルフ・チームのイメージが強く右に出るソフトハウスは無いと思っていた。しかし、『ファランクス』はその上を行ったといっても過言ではないだろう。初っ端から滑らかな拡大を見せられてションベンちびりそうになったくらいで、想像もしない程もの凄いデキだったのである。度肝を抜かれるというのはまさにこのことだ。

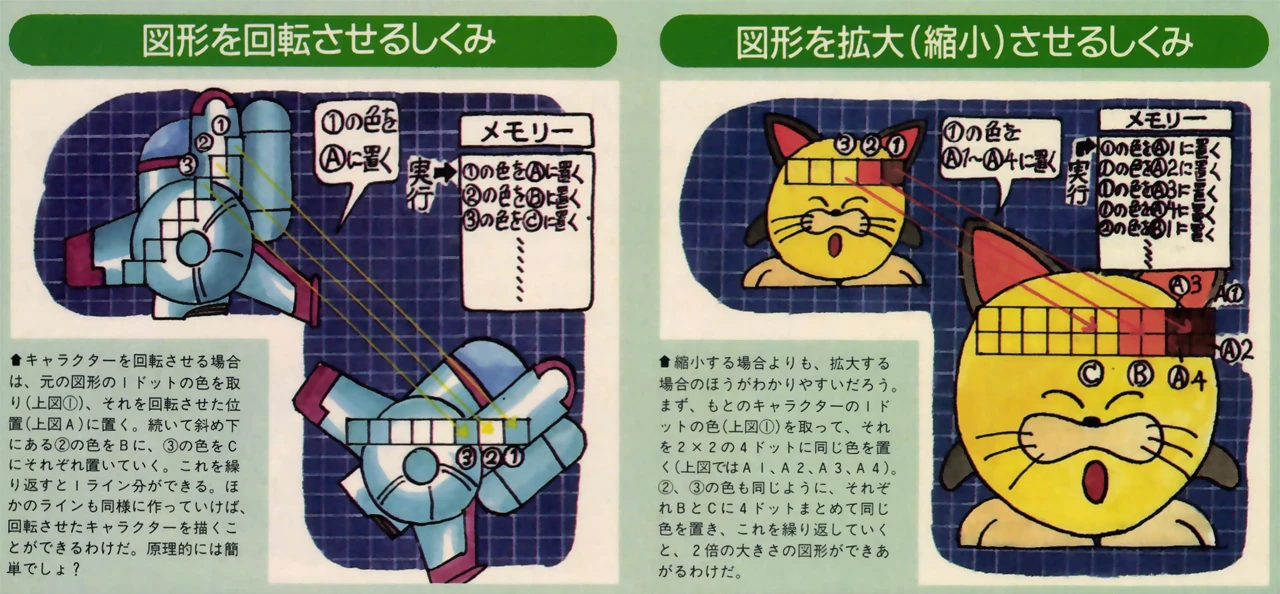

ハードウェアで拡大縮小の機能を持っていないX68000でかなり滑らかでスピーディーなグラフィックの拡大・縮小や回転を見せてくれたのだ。そして、戦隊モノのようなカッチョイイBGMと演出で盛り上げていくその様はまさにTVアニメのオープニングシーンを見ているよう。スゲースゲーと目を輝かせ何度も何度も何度もリターンキー(とYUKO)を押しオープニングを再生したことは一生忘れない。X68000のゲームソフトでは最高峰に位置する素晴らしいオープニングデモだと言えるだろう。当時はゲームをプレイする前にオープニングデモを必ず数回見ていたくらいハマった。

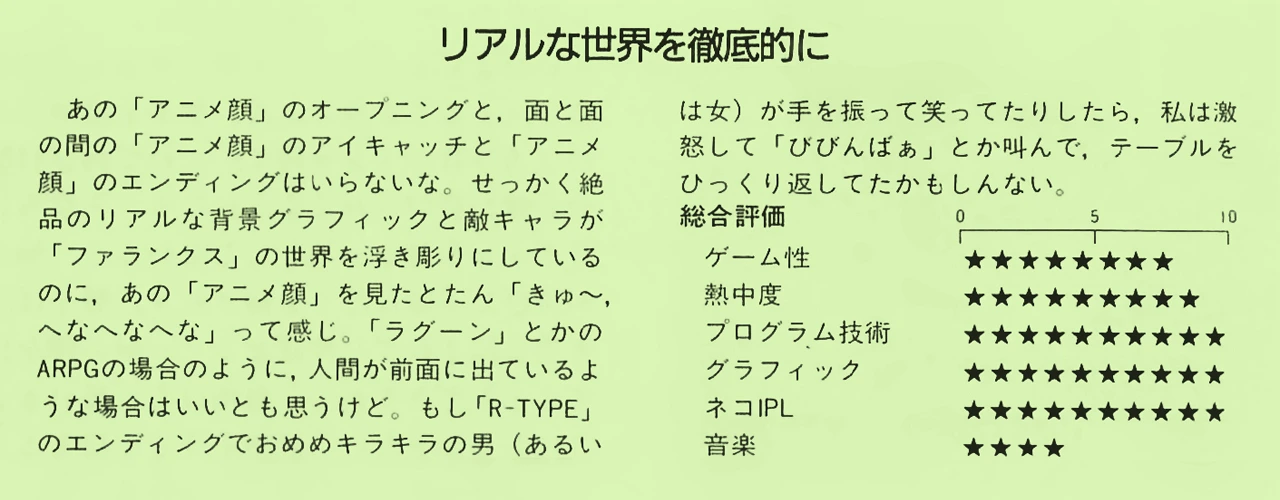

ただ、誰もが口にするほど当時一般的にウケたか実際のところどうだったかわからない。ちらりと目にした「Oh!X」でも執拗にアニメ絵が合わないと酷評されている。ストイックなシューティングマニアにとっては余計な世界観だったのだろう。個人的にはあのアニメのようなキャラクターや設定がかなり好きだったが、もしかしたら私がずれておりマイノリティ側だったのかもしれない。

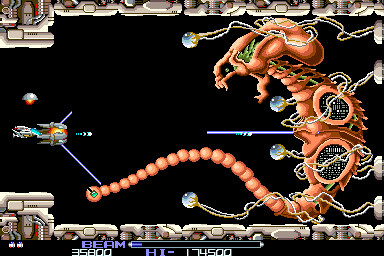

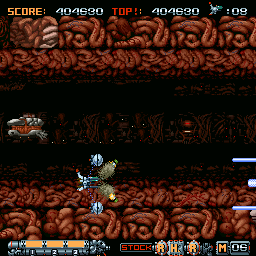

◆『ファランクス』のゲームルール

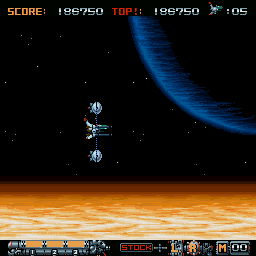

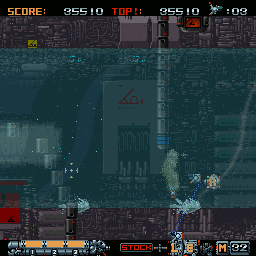

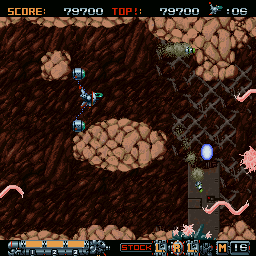

『ファランクス』は前述のとおり横スクロール型のシューティングゲームだ。とは言っても真横に延々とスクロールするわけではない。時には斜めにスクロールもする。また、右方向への強制スクロールが基本ではあるが時には自分で任意にスクロールさせることになる。ステージ5なんかは何がやってくるんだ?と待ちぼうけを食らったり、もしかしてバグじゃないかと焦ったプレイヤーも多いんじゃなかろうか。初見だとこういうところでも色々な意味でドキドキさせられた。なんせマニュアルには仕掛けに関することが一切書かれていないからだ。仕掛けに関して批判もあったことは理解できているがとりあえず初見は驚いた。こういうのを許させるのが家庭向けに作られたシューティングの醍醐味なんだと理解はした(納得はできていない)。

『ファランクス』はシューティングゲームでは珍しいシールド+残機制を採用している。自機を1機失った時はその場から復活する方式を採用している。マニュアルには記載されていないが残機は20000点、70000点、以後7万点ごとに1機増える。

自機がダメージを受けるのは敵や弾、障害物に接触した時だ。ダメージを受けてからの無敵時間は1秒と短く連続してダメージを受ける場合があるので注意する必要がある。なお、ダメージは回復可能でパワーカプセルを取得すると1ゲージ回復してくれる。つまり、3回ダメージを受けると確実に1機失うわけではないのが特徴だ。ただし、自機を1機失うだけでパワーアップの状態は最弱に戻される(ここは難易度EASYなら1ランクダウンにしてほしかったところ)ので1機失うとプレイヤーによっては復活が困難になる場合がある。

ショットは通常弾を合わせ5種類。ウエポンカプセルは使用中のウエポンを除いて3つまでストックできる(それ以上取得すると古いものから消えていく)。前述のとおりパワーカプセルを取ることにより受けたダメージを1回復し、ウエポンを4段階までグレードアップさせることが可能だ。そのウエポンを引き換えにスペシャルウエポンとして一定時間使用可能となっている(使用してもパワーアップ状態は維持される)。またサブウエポンとして弾数制限のあるミサイルが3種用意されている。これらを上手く使うことによりステージやボス戦を有利に進めることが可能となっている。

◆ウエポンについて理解を深めるのがクリアへの早道

破壊力1.00

破壊力0.18

破壊力9.30

破壊力1.75

破壊力1.47

▲ パワーが最強状態で正面方向全てのショットが敵に当たった時における1ショットあたりの威力数値。

『ファランクス』をプレイしたことがあってもウエポンがどの程度の威力をもっているか理解しているプレイヤーはそう多くないだろう。上図はフルパワーアップ状態で通常弾の威力を1.0とした場合に正面側の敵に全ての弾が当たった時の1ショットあたりの比較数値だ(恐らく誤差はある)。ショットによっては接近戦以外だと一部対象から外れる場合があるのでボスによっては有効性が低くなる。オートで敵を倒してくれるから非常に便利、と通しでホーミング弾を使っているとボス戦が長期化しかなり苦戦を強いられることはシューティングが苦手なプレイヤーほど知っておいたほうがいい。(ホーミング弾でボス戦を迎えた場合は潔くスペシャルウエポンとして使用し、無敵の間に密着してダメージを与えるほうが有効だ)

1987年アイレム作品

ウエポン取得時に場合によっては自機の周りを浮遊するオプション。これについての効果は意外に知られていないはずだ。後に発売されたスーパーファミコン版のマニュアルには記載されているが、X68000版のマニュアルには記載されていないためだ。このオプションからウエポンが発射されることは分かるので単なるビジュアル的なものと捉えがちだ。特段役に立つことはないと思われるかもしれないが、実は敵にダメージを与えてくれる。『R-TYPE』(アイレム作品)のビット(上下に配置される支援装備)と同じような効果を持っていると思えばいいだろう。これを上手く使えば微力ながらボス戦を有効に進めることができる。ちなみに通常弾最強状態を1.00で換算すると1度にオプションで与えるダメージは0.82なので悪くはない数値だ。

◆クリアできなくもない絶妙な難易度

当時の雑誌やWebなどの『ファランクス』のレビューで見かけるのは「高い難易度」という表現だ。しかしその表現は正しくないと個人的には思っている。一般的なシューティングゲームは最初のステージは割と簡単な作りでゲームに慣れさせ、徐々に難しくなっていくが『ファランクス』は難易度が全ステージフラットな印象を受ける。ステージ1であろうが最終ステージであろうが然程難易度は変わらない印象なのだ。そのためステージ1にしては難しく、最終ステージにしては簡単というのが私の受けた印象だ。

明らかに初手では抜けられない意地の悪い罠的なギミックはほんの少し用意されてはいるがプレイヤーを驚かせるための演出みたいなものだ。敵の弾もスピードは遅いくらいで避けられないレベルではない。メニューで残機は5機まで標準で増やすことができるので実質15機状態でプレイでき、アイテムにより回復可能なシールド制のシステムを採用。また、自機を失っても一定の位置まで戻されることなくその場からスタートするため親切な部類だといえるだろう。

1990年ウルフ・チーム作品

1990年エグザクト作品

1988年テクノソフト作品

X68000専用として発売したシューティングゲームで見た限り、これまでに発売した『サンダーフォースⅡ』や『ナイアス』に比べればエンディングを迎えるのはかなり簡単に思える。評価の高い『ソル・フィース』のように序盤で行けそうと思わせて終盤は鬼のように難しいなんてこともない。じっくりプレイすればいつの間にかクリアできるようになっている。それが『ファランクス』ではないだろうか。そもそも『ファランクス』を高難度指定するのであればコナミの『グラディウス』や『グラディウスⅡ』はもちろんのこと、アーケードゲームのシューティングゲームは全て超高難度となるだろう。一体標準と言われる難易度の基準、作品はなんぞや?ということになる。

◆用意された武器は上手く使え!

『ファランクス』は一般的なシューティングと異なりステージ1と考えれば割と高めの難易度であることは間違いない。それは敵の数、弾数などもそうだが初っ端のステージなのにボスが硬い上にパターンがいやらしいなんてこともそれに含まれる。初手でまともにやりあうとシューティングがそれなりに得意なプレイヤーでも結構辛いと思われるが、スペシャルウエポンを上手く使うなどすれば割とあっさり倒すこともできるのだ、ということは伝えておきたい。

ボスは普通にやりあっても結局の所はパターンの繰り返しだ。そのため攻撃パターンさえ覚えてしまえば対応はそれなりにできてしまう(もちろんパワーアップは最強状態でないと厳しい)。これは親切な部類に入るだろう。

それはステージが進んでも変わらない。スペシャルウエポンを上手く使えばステージが前半だとか後半だとか関係なく真っ向勝負を避けることが可能だ。それはシューティングゲームとしてどうなんだ?という疑問もあろうかと思うがそんな事知ったこっちゃない。用意されている武器を最大限に活かして戦うのに何が悪い。勝てばいいのだ。

もちろん、前述の『ウエポンについて理解を深めるのがクリアへの早道』で述べたとおりウエポンにより与えることのできるダメージが非常に大きく異なるのもポイントだ。シューティングゲームに対してニガテ意識を持っているプレイヤーほど周囲のザコを自動で倒してくれるホーミング弾に頼る傾向は強いと思うが、ボス系の敵だと倒すまでの時間にこれだけの差が出る。時間が長くなると集中力も切れミスを頻発しやすくなるだろう。この威力の差をマニュアルに記載してくれているだけでもプレイヤーにとって大助かりなのだが、説明不足なのは否めない。『ファランクス』が高難度と唱えるプレイヤーはホーミング弾でボスに挑むという茨の道を進んでいるのではないだろうか。「敵が硬い」と評価するプレイヤーもそれなりに見かけるが、恐らく便利に思えるホーミング弾を使用しているのだと想像できる。

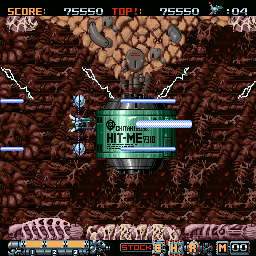

※ちなみに邪推する人もいるかと思うので記載しておくが背景を消しているのは敵の弾が見えにくくて避けにくいからではない。単純な容量の問題だ。この映像で6MBほどだが、背景を入れると30MBほどになる。GIFアニメやWebpアニメはシューティングゲームの動く背景に対して容量をドカ食いするのだ。

中には先述したステージ1のボスE・F戦でホーミング弾のスペシャルウエポンを持ち込んだプレイをしているじゃないか!と矛盾を指摘する方がいるかもしれない。しかし、あれはあくまで一例なので、レーザーでもこのくらいあっさり倒せることは示しておきたい。もちろん、パワー状態を維持してボスを迎えるくらいはできないといけないがホーミング弾に頼ることをやめればそれ自体はそこまで難しくないだろう。ステージ1は残機を減らすことなくボスまでたどり着くのが課題と考えればいい。ホーミング弾を過剰に頼らない、パワー状態を維持するため可能な限り残機を減らさず進むというこれらの考えはその後のステージでも有効だ。

◆コンティニューの回数制限は厳しい

それでもシューティングが苦手なプレイヤーに対して『ファランクス』が手厳しいと感じる部分はある。それがコンティニューの回数制限だ。『ファランクス』はパワーカプセルの出現する頻度がかなり少ない。そのため最低のパワーになってしまうと復活が難しいのだ。たとえコンティニューの回数制限が無くとも最弱状態から復活させるのは結構苦しい。不得手なプレイヤーは5機に増やした残機を削って進めるというのが現実的にもなってくるがそれでもステージによっては厳しいだろう。

これに関しては設定における「EASY」の意味分かってんのかこの野郎!とズームの方々に月に代わってお仕置きしたいのは間違いない。少なくとも簡単ではないのだ。また、ご存じない方がいらっしゃるかもしれないが、クレジット数は「EASY」が3、「NORMAL」が5、「HARD」が99なのだ。せめて逆かフラットな数値にしておけよ!と思ったり思わなかったりするのだ。

さて、戦術の復活が厳しいという話。これはあくまで純粋にプレイしたらという話で『ファランクス』には割とわかりやすい隠しステージがあってパワーアップを復活させる方法が用意されている。もちろん、パワーアップなんてほとんどない罠の隠しステージ(ステージ3なんかは間違いなくそうだろう)もあるのでそこは何度もプレイして経験で学ぶといいだろう。そもそも隠しステージを当てにするということが邪道なのかもしれないが。

◆家庭で遊ぶシューティングゲームだからこそ行える試み

アーケードゲームと異なり家庭で遊ぶシューティングゲームは同じジャンルでも思想が異なる。家庭では時間の縛りはない。そのため1ステージあたりの時間がかなり長くなるゲームも割と存在する。『ファランクス』もどちらかというとその系統のゲームだろう(ステージによりばらつきがかなりあるが)。長いステージに限って難点を述べるならダラダラしやすく、プレイヤーを疲弊させ集中力を欠く結果となる。そのため凡ミスを誘いやすくなるとも言えるだろう。歳を取るとこれは特に身に沁みる。

また、アーケードゲームでは行いにくい選択式のルート(間違えると最初に戻される)を採用しているステージも用意された。場合によっては同じところを何度も通る羽目になったり、スクロールが超高速になりプレイヤーの目を回してゲームオーバーに誘う罠まで仕掛けられている。このあたりはシューティングゲームとして異質であり、賛否両論だったかもしれない。私はどちらかというと否定的だった。無限にループできるということはスコアの意味もなくなるのだ。

だが数々のシューティングゲームらしからぬ仕掛けに初見では驚かされたりドキドキしたのは間違いない。少なくともステージ7ではあれがワープの入口と気づくまで時間がかかったし、体当りするのに勇気がいった。ステージ5の自機操作によるスクロールもそうだが数々の仕掛けはマニュアルに記載されていない。これは功を奏した一例ではないだろうか。

◆手放しで評価できなかった惜しい出来栄え

『ファランクス』は家庭で遊ぶオリジナルPCゲームながらグラフィックはアーケードゲームと同等、もしくはその上を行く上質な出来栄えであったことは多くのプレイヤーが認める事実ではないだろうか。ただ、凝った演出で驚かせてくれたのはステージ1の雲や、ステージ2の水中の演出に限ってであり、それ以降はステージ5を除き半透明やラスタースクロールなどの特殊機能もなく、なんかすごい処理だ!と思わせる演出が乏しかった。それは容量不足の問題なのかネタが尽きたのかわからないが、特殊なギミック以外は極めて単調で先細り感が否めなかったのが非常に惜しい点だった。これは難しい問題で、ステージ1やステージ2があそこまで魅せる演出でなければこういった不満はなかったかもしれない。ユーザーはワガママなのだ。

そして、やはり『ファランクス』といえば話題に事欠かないのがステージ7だろう。割と単純ながらノーヒントなので初めの内は延々と同じところをループしたり、最初へ戻されたりということを繰り返すことになり、集中力が切れミスを連発なんてこともあった。幸いなことに敵はほとんど出てこない上に弾数も少ないだらだらしたステージだ。装備次第ではうっとおしい敵もいるが、慣れてしまうと緊張感も少なくあくびが出てしまうようなステージとなる(最終局面は別として)。

それでも私が初めてこのステージを迎えたときは延々と進み続け、同じところを回っていると気づくまで随分かかった。別の場面へ進むことができると気づいたときはそれはそれは驚いたものだ。うまく逆手に取れば圧搾弾の登場するシーンを繰り返し、2つほど取ればステージの終盤からボス戦までかなり有利に運ぶこともできるという技も使えた。そして、当然これが通用するとなると延々とループして得点稼ぎも可能となり、ゲームとして1つの問題が発生するのだ。

そう、スコアが稼げるということは残機を増やすことが可能ということだ。前述のとおり最初の7万点を超えたら以後7万点ごとに残機が増える。7万点は数回ループすれば稼げる点数でもある。また、1機失ってもその場から復活するというシステムを採用しているということは残機の数を武器に力押しでクリアできるということでもあるのだ。ステージ3などであればループするたびにパワーカプセルも手に入るので多少ダメージを食らってもカバーすることさえ可能にしてしまう。意外性と驚きを引き換えにそういうずるいこともできてしまう弊害があったのだ。

◆攻略方法を探すのが楽しいボス戦

ステージ4BOSS ICE-FISH

ステージが単調に感じてしまう一方で、ボス戦は刺激的な演出で楽しませてくれた。私が『ファランクス』を最も評価しているのはこのボス戦だ。歯ごたえのあるボスが多く攻略方法を悩ませてくれたのが楽しくて仕方なかった(ステージ7のボスは装備次第で発狂しそうになったけど)。敵の弾は遅い上、正確に自機を狙ってこないのでじっとしているだけで避けれたりすることも。また、安全地帯を割と用意してくれているのは、そこまでシューティングが得意ではない私にとっては嬉しい点。これらの緩さを与えてくれていたのはクリアすることができた大きな要因だろう。私は弾除けやシビアな操作が苦手なのでもっと良い方法がないか、簡単に攻略できる方法があるのではないかと未だに模索したりしている(その割に腕は全然上がらない)。

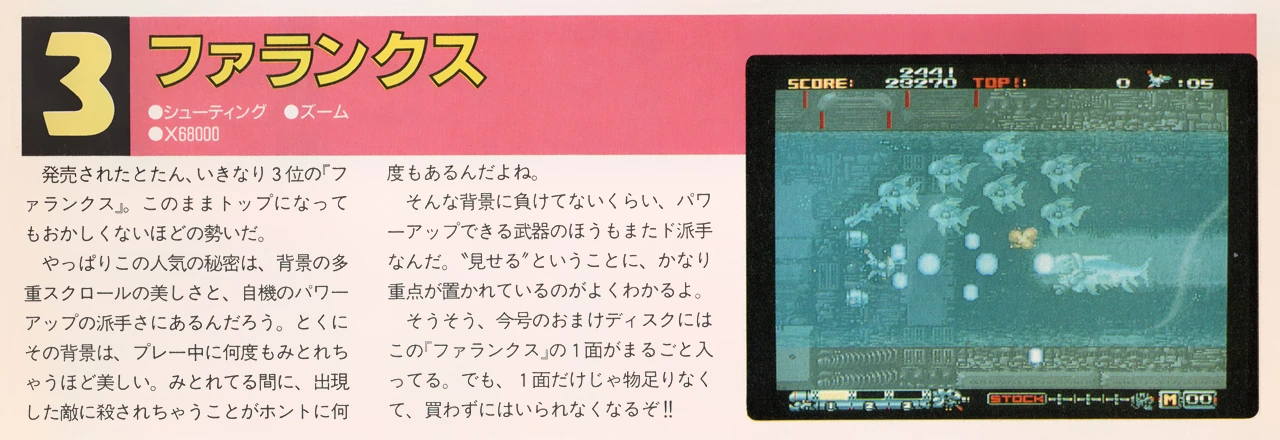

◆ナンバーワンは無理だったがX68000では手堅い順位

X68000のゲーム市場はNECの市場に比べればかなり小さいものだ。そんな中で「ログイン」1991年7月5日号(6月21日発売)の「SOFT LOG TOP30」(5月21日~6月3日までの集計)では3位に着けた。「マイコンBASICマガジン」1991年8月号の「SUPER SOFT HOT INFORMATION HOT40」では集計期間が5月~6月上旬ということもあり、4位で終わっている。NEC PC-9801シリーズで共に5月24日に発売された『アルシャーク』(ライトスタッフ作品)や『プリンセスメーカー』(ガイナックス作品)の牙城を崩すのは難しかったようだ。それでもX68000と考えればかなり上出来な順位だろう。

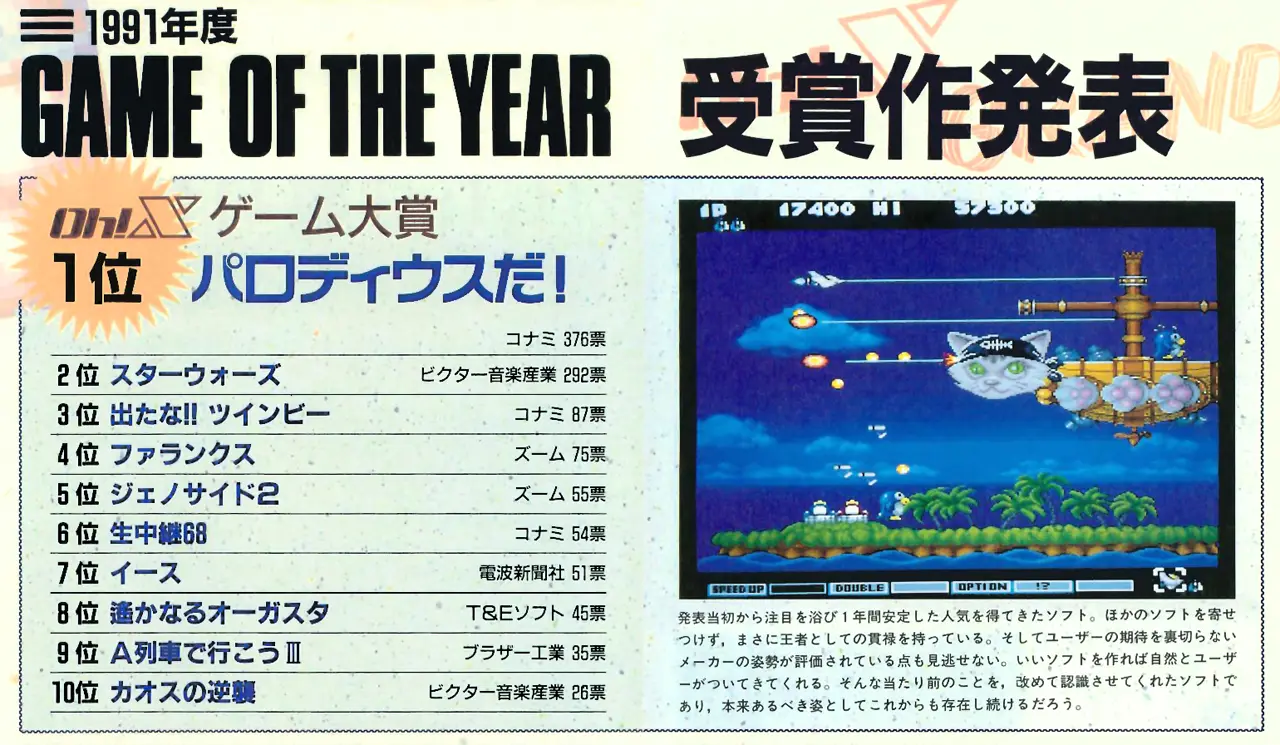

「Oh!X」では毎年4月号に年間を通じての人気投票結果が発表されていた。「1991年度 GAME OF THE YEAR」では『パロディウスだ!』に圧倒的な差をつけられているものの4位に着けた。ズーム贔屓な見方をすれば移植作や版権物が上位を占めており、それらを除くとオリジナル作品としては『ファランクス』が1991年のトップだったといってもいいのではないだろうか(X68000のオリジナル作品なんてほとんど無いのも事実なのだが)。

◆ズーム初の外部MIDI音源対応BGM

1989年システムサコム作品

BGMは作曲・編曲は神尾憲一。ズーム初の外部MIDI音源対応となった。国産ゲームで外部MIDI音源対応が始まったのはシステムサコムの『38万キロの虚空』(1989年10月21日発売)だ。そこからトレンドに乗り遅れることおよそ1年半、ついに対応した記念すべき作品でもある。

対応音源はRoland MT-32とその互換および後継モデルであるCM-32L/CM-64となっている。実際に使用されているのはMT-32パートのLA音源部のみだ。CM-64で演奏した場合MT-32よりグレードの高い音で演奏されるという誤解が稀に見られるがそれは間違いだ。CM-32Lで追加されたSE音色や、CM-64で追加されたRS-PCM部分は使用されていないため、MT-32と演奏は全く変わらない。

駆逐艦 GUNN.の部屋に潜むボスPISTON、DON、PETERを破壊するのがミッションだ。

ひとえにMIDI音源対応と言っても、BGMのみMIDI音源+効果音は内蔵音源、BGMはMIDI音源と内蔵音源のシンクロ+効果音は内蔵音源、BGMも効果音もMIDI音源と3パターンに分かれる。

『ファランクス』ではオープニング曲のみ内蔵音源(FM音源+ADCPM)とMT-32のシンクロ演奏が行われる。ただし、ゲーム中のBGMは内蔵音源かMIDI音源の選択でシンクロ演奏は行われない。EGG MUSICでは内蔵音源とMT-32のシンクロ演奏を聞くことができる(MIDIの音量が小さすぎる気もするが)。本来はシンクロ演奏を想定していたようだが無くなった理由は不明だ。

『ファランクス』に関してはシンクロ演奏時の音量バランステストが存在しない。そのためユーザーにより内蔵音源とMIDI音源の音量バランスが異なる。これに関して現在のところ正解はなく個々の判断で行うしかないだろう。

https://www.amusement-center.com/project/egg/music/?product_id=254

◆二分したBGMの評価

一般的な評価は二分された印象を受ける。「Oh!X」編集部内ではいまいちBGMが面白くないという意見が数人いたというが編集部内で唯一瀧康史(Yasushi Taki)のみ「音楽がお気に入りだった」という言葉を残している。1991年10月号の「Oh!X」では「AFTER REVIEW」として『ファランクス』が特集されているが読者でもBGMに関しては二分化されており評価が分かれた珍しい作品ともいえる。

個人的な評価としては面白さ、という評価よりも『ジェノサイド』や『ラグーン』で聞かせたZOOMのカラーが消えたと感じた。ADPCMリズムを中心とした押しの強さと独特に思えたFM音源の音色は聞いたらZOOMだな、と分かる音だったのだ。BGMから少し外れるが効果音が問題だ。敵を倒したときの効果音を全てADPCMで鳴らしてしまったため内蔵音源でBGMを鳴らした場合ほとんどリズムを聞くことができなかった。(後にPCM8対応のパッチが作成されている)

MIDI音源版に関しては音色をプリセットまま使用している上、矩形波に聞こえる「Square Wave」をなぜか好んでメロディーに使用していたため安っぽく感じた。そのため、BGMのみで聞く時はよくMT-32側で音色を変更して「Doctor Solo」に変えていた。

http://retropc.net/x68000/software/games/patch/pha_pcm8/

じゃあ、BGMは駄目だったのか?というとそんなことはない。ステージの雰囲気にぴったりあった曲作りがなされている。ステージ2なんかは水中を進むステージだが透明感を思わせるし、ステージ3なんかは疾走感より地味に進む感じが良くできている。他のステージでも同様だ。ステージ4の疾走感や、ステージ6のストリート感、ステージ8はクライマックス感抜群だ。

お気に入りな点は同じ曲をリアレンジして利用していることだ。ステージ5の曲はオープニング曲をうまくアレンジしておりテンションは最高潮に盛り上がったし、エンディング曲はどこかで聞いた曲だとウンウン考えていたらステージ2の曲をリアレンジしているのに気づいて感心したりした。

PHALANX BACKSTORY

その、全長200kmを超す巨大な物質は現在亜空間を航行中である。自体の付近には船の様なものが何百隻も寄り添っている。彼らは生体エネルギーを求め、気の遠くなるような距離を移動し続けていた。それは彼らの意志であり、彼らはその為だけに存在していた。長い長い間彼らはその進路上に存在する生体系に侵入し、自らの中に取り込んできたのだった。現在彼らが宿っているその物質も、彼らが作りだした物ではなかった。その物質に記されている集団を統べる為と思われる赤い三角のマーキングも彼らの意志とば何の関係も持たなかった。

──巨体は急にワープアウトした。そこはアステロイドの中だった。巨体の向いている方向には一つの惑星が見えた。巨体は暫くその惑望を見つめていた。その内、巨体にまとわりついていた船が一斉に動き出し、目前の惑星に移動し始めた。巨体は惑星を見たままただ沈黙していた。時に、AD2279年の事である。

惑星デリアと呼ばれる総人口1800万人に満たないその星は共和同盟軍(RAF)の第26資源採掘惑星である。様々な鉱物そしてある種の特殊ガスが採れるため、同盟軍内部ではかなり重要な採掘源となっていた。そのデリアから通信が一切絶たれてしまってから2週間が経った。内部の反乱、軍事的な何らかの工作も現在の状況からは考えにくい。気象条件的な通信の遮断も有り得なかった。更にデリアには外敵に対する強カな自動防衛システムがあるはずだった。にも関わらずこちらからの信号に何の反応も示さなくなってしまったのである。

2219年の連合政府制圧戦から60年が経った現在でも任務に現役で参加している特殊戦術要塞MIDAS1137(通称GODEYE)には本部から惑星デリアの異変を調査するという戦術要塞にしては割と地味といえる任務が下っていた。が、いくら制圧戦当時に惑星を一つ消滅させた(MARSと呼ばれていた)実績があるとはいえ、60年の酷使で機体はガタガタだったので、任務と言えば一定区間内のパトロールがいいところであった。今回も調査隊を編成し、惑星に降下させていた。以前にも同様の任務が何度もあったのでさしたる問題もなく事は進んで行ったが、48時間を隔てた今、GODEYEのクルーは今までに体験したことのない緊張と恐怖を味わっていた。調査隊が「細かい組織状の液体が機内に侵入してくる」との連絡を最後に消息を絶ったのである。これまでにも異種生命体との遭遇はあったが、「侵略」の意志を持った例は初めてであった。総指令官マーティン・ヒレンカーターは全艦に迎撃体制を命じた。実に60年ぶりの実戦配備となった。更にヒレンカーターは情報部、科学局、武装開発局合同のプロジェクトを設立した。そこでは、多目的戦術機A-144・PHALANXを対液状生命体戦用にリファインを施していた。可変武装システム「イオックス(I.O.C.S)」、強化防御フィールドリアクター、新方式の推進エンジン等を装備したA-144は調査隊消失から4日という驚異的なスピードで完成を見た。

各システムの提唱者、科学局所属メル・ウィンターは弱冠25才でプロジェクトの総指揮をとる女性である。IOCSの発案者である故ジェフ・ウインターの意志を継ぎ、20才の時点で理論を完成させたという天才である。今回の任務でA-144のパイロットに遠出されたリキ・サナダとは将来を誓いあった仲であった。2人ともGODEYE艦内で生を受けた者だった(但し、リキは試験管ベビーである)ので周囲の期待も大きかった。が、今回の作戦でリキが無事に帰還できるという保証がどこにも無いだけに、GODEYEのクルーだけでは無くメルも立場上複雑な気持ちにさせられていた。できることならリキを行かせたくはなかったが、生まれつき正義感が強く、血気盛んなリキを止めることは彼女にはできなかった。それはプロジェクトの指揮者としてではなく、彼女個人年若いリキのそんな部分にひかれていたからである。

リキ・サナダは18才という年齢からは考えられないほどの業績を第13飛行中隊「デルタ・パック」で挙げてきたエースである。今回の作戦にはサポートとして中隊在籍時の良き仲間、グレン・フォスター少佐とダラス・フォード少佐がバックアップすることになっていた。この2人はツーマンセルの行動には定評のあるペアである。ブリーフィング時にグレンはそれとなくリキにメルのことを聞いてみたが、リキは何も言わなかった。

PHALANX投下作戦は、任務の失敗がGODEYEの全滅を意味する事から"CLIMAX"と名付けられた。作戦決行時、既にコクピットに収まっていたリキの傍らにはメルがいた。2人は何も話していなかったが、メルがそこを離れるときリキは一言だけ「必ず戻るから」と言った。

AD2279・5・17、00:00:00、A-144と支援艇STORKER-1を搭載した輸送艇「REIDHURCURES」がゆっくりとデリアに降下してゆく。目指すは謎の液状生命体に乗っ取られてしまったシステムの中枢である。固唾を飲んで見守るGODEYEの後方20万kmのアステロイドの中では銀色に光る巨大な物体がこちらを黙って見つめていた。

キー及びジョイスティックでの操作

MAIN画面

| キー操作 | キーボード | ジョイスティック |

|---|---|---|

| カーソル移動 | テンキー 2, 8 | 上 下 |

| コマンド選択 | テンキー 4, 6 | 左 右 |

| ゲームスタート | XF2 | B |

ゲーム画面

| キー操作 | キーボード | ジョイスティック |

|---|---|---|

| 自機の移動 | テンキー 1-9 | 十字方向 |

| スペシャルウエポン | XF1 | A |

| 通常弾・ミサイル | XF2 | B |

●通常弾・ミサイルにはソフト連射機能が装備されているので、連射パッド等を使用する必要は有りません。

●アイテムは最大3つまでストックすることができます。

●スペシャルウェポンは、アイテムを使用する一発ものです。使用するとそのアイテムは失うことになりストックされているアイテムがある場合、次のアイテムが自機にセットされます。

WEAPONS一覧表

Other weapons

Specialweaponの説明

ホーミング弾に使用するべく加工したエネルギーを自機の防護用フィールドに転送し、バリアー化したものである。効果は約7秒

レーザー砲ユニットを本体から切り離し、砲門を変形させ上下左右にセット後、本体に再び装着しランダムに回転させ乱射する。パイロットは大変である。効果は7秒

反射弾ユニットとオプションを変形させ、兎型ドロイドを形成する。ユニットの耐久力ギリギリまで稼働する。スタイリングの意図は不明。効果は約14秒

圧搾弾ユニットを射出して自爆させたもの。エネルギー圧縮装置の内部機構が小型の亜空間フィールドを創り出す。強力である。効果は7秒

STARING

RIKI SANADA [リキ サナダ]

18才。GOODEYE内で生をうけた、試験管ベビーである。幼少の頃から英才教育を受け、16才半ばにして軍に入隊、戦績をあげる。18とは思えない冷静さ、情報分析能力を持ち合わせているが、言葉の節々にはまだ少年の面影が残る。

MELL WINTER [メル ウインター]

24才。当時異端とされた父、ジェフのIOCS理論を、20才で完成させた。その天才的頭脳を見込まれ、プロジェクトのチープに抜擢される。1年前のヴィルメック戦争時、メルは敵側陣営に捕らえられたが、リキの手によって助け出された。リキとは、それ以来の付き合いらしい。

DALAS FORD [ダラス フォード]

39才。単独より、グレンと組んでいる時に得た戦勲の方が多いといわれる。リキ、グレンとは、入隊時からの戦友であり、よきアドバイザーである。特にグレンとは、それ以前からの関わりがあるらしい。グレンの本当の父だという噂もある。今現在、妻と二人の子供がいる。

GLEN FOSTER [グレン フォスター]

22才。その華奢な体からは、想像もつかない程の体力を自慢にしている。ダラスとは、入隊時からペアを組み、その処理能力は軍でもトップクラスに入る。幼少は母と暮らしていたが、母の死後、養子としてあずけられた。ダラスにはパートナーとしてではなく、それ以上の感情を持ち始めている。

MARTIN HILENCARTER

[マーティン ヒレンカーター]

58才。特殊戦術要塞MEDIAS「GOODEYE」総司令。政治、社会の汚い部分にまで手を染め、裏の社会との癒着もあったらしい。表向きは総司令官で通しているが、裏では何をしているか判らないという、謎の多い人物。しかし、総司令としての敏腕ぷりは、誰もが認めるところである。

A-144PHALANX

A-144/R PHALANX DATA

LENGTH:10.14m

HEIGHT:8.2m

WEIGHT:12.247t

POWER PLANT:GE A-408-MW24S

GRAYSTONE×2

MILITARY POWER:35,780kg(NORMAL)

48,200kg(A/B)

WEAPON:40mm N3A ENERGY

SPREAD GUN×2

ROLL OUT:2271.1137.517

A-144は2219年の連合政府制圧戦時に活躍した戦闘機F-38/K1に変わる次期主力戦闘機として開発された、全く新しい概念のパワーユニットを搭載する多目的戦闘デバイスである。このパワーユニットは、大気や重力の有無を問わず連続120時間の作戦行動をとることができる。主翼を持たない独特のフォルムは、力場を機体の周囲にはり、そのテンションを分散させてバランスをとるという飛行概念のためである。2271年のロールアウト以後実戦とマイナーチェンジを重ね、最も信頼のある機体として今回の作戦の為に新仕様を施された。このTYPE-Rは可変武装システムIOCSと大出力のパワーユニットを搭載した歴代のA-144中最も重装備の物となった。

ボーナスステージの紹介

ボーナスステージは各ステージに用意されているわけではなく一部ステージに存在し、場合によっては同じステージに複数用意されている。

なお、ボーナスステージと紹介はしているが、装備やプレイヤーのテクニック次第では元の状態より悪化したりゲームオーバーを迎えてしまう可能性もあるので安易に入らないことだ。

◆ステージ2 その1

目印は反射弾のアイテムが出てきた時を参考にするといい。アイテムだらけと思わせておいてミミックのような罠が待っている。近づくと足のようなものが出て近づいてダメージを与えようとしてくる。手に入るアイテムは圧搾弾が2つとミサイル程度なので困っている時以外は入る価値は無いような気がする。

◆ステージ2 その2

目印は水車のような障害物が上下に並んでいる位置だ。中にはボスがいて倒すとランダムでアイテムが手に入る。ちなみに場合によっては全くアイテムがでないこともある。上記映像のように期待外れの結果になることも覚悟しよう。幸いにもボスは非常に弱く出現と同時に張り付けば速攻で倒せる。時間がかかると弾を出してくるので長期戦にならないよう注意しよう。

◆ステージ3 その1

ステージが始まって斜めにスクロールした先にある。ここのボスは強敵。自機の上下に攻撃できる武器がないと拡大する泡に対応できないので場合によっては入ってはいけない。一定の泡攻撃後に大量の弾を置き始めるため移動範囲が限定される。しかし、実は画面最上段と左端は弾が当たらないので体当たりを喰らわないようにすればリスクを大きく下げることが可能だ。ただし画面のやや下側で泡攻撃の対応をしているといざという時に上へ逃げることができないため、泡の対応はやや上側の左端でじっとしながら対応するのがベストだろう。アイテムはパワーカプセル、圧搾弾、反射弾、レーザー、そしてミサイル(3種の内ランダム)の5アイテムが手に入る。ボスを倒した段階で無敵になるので画面に残る弾を気にせず取りに行こう。

◆ステージ3 その2

最初の上下が閉まるシャッターより少し進んだところに2つめのボーナスステージが存在する。ここはステージ2の1つめのボーナスステージと内容は同じだ。アイテムの姿をした敵が襲ってくる。手に入るのは圧搾弾が2つとミサイル程度だ。ステージの難易度は高くないので所有アイテムに乏しいときに活用するといいだろう。

◆ステージ4 その1

ステージ中盤に登場する2つめの戦艦後部円形部に体当りするとボーナスステージへ進むことができる。ボスキャラがいきなり登場するが正面から撃っているだけで破壊できる。アイテムはパワーカプセル、圧搾弾、反射弾、レーザー、そしてミサイル(3種の内ランダム)の5アイテムが手に入る。

◆ステージ4 その2

続いてすぐに登場する上側戦艦の円形部に体当りするとボーナスステージへ進むことができる。ここではZOOMといえばおなじみのNECOが登場。攻撃を仕掛けてくるが当たり判定はないので非常に簡単だ。ただし爆発中の本体には当たり判定があるので倒した瞬間に急いで飛び込まないこと。アイテムはパワーカプセル、圧搾弾、反射弾、レーザー、そしてミサイル(3種の内ランダム)の5アイテムが手に入る。

◆ステージ8 その1

ステージ5,6,7のボーナスステージは存在しない。ステージ8に最後のボーナスステージが存在し、その1つめは迷路地帯の上にある。登場するボスは複数登場するが目の赤いボスが本体。非常に弱いのであっという間に倒すことができるだろう。ただし、ぼーっとしていると面倒くさいことになるので、最初に正面に現れた瞬間に撃破すること。アイテムはパワーカプセル、圧搾弾、反射弾、レーザー、そしてミサイル(3種の内ランダム)の5アイテムが手に入る。

◆ステージ8 その2

ステージ中盤の下側にボーナスステージが存在する。ここは新マスコットキャラクターとなった「もどき」だ。近づいてきて一旦動きを止めた後急速に距離を詰めてくる。自機に追従する動きのため円状に動いて避けるしかない。アイテムはランダムなので運が悪いと上動画のようにミサイルしかでないこともある。ネタとして見たい時以外は入らないほうがいいかもしれない。

トリビア

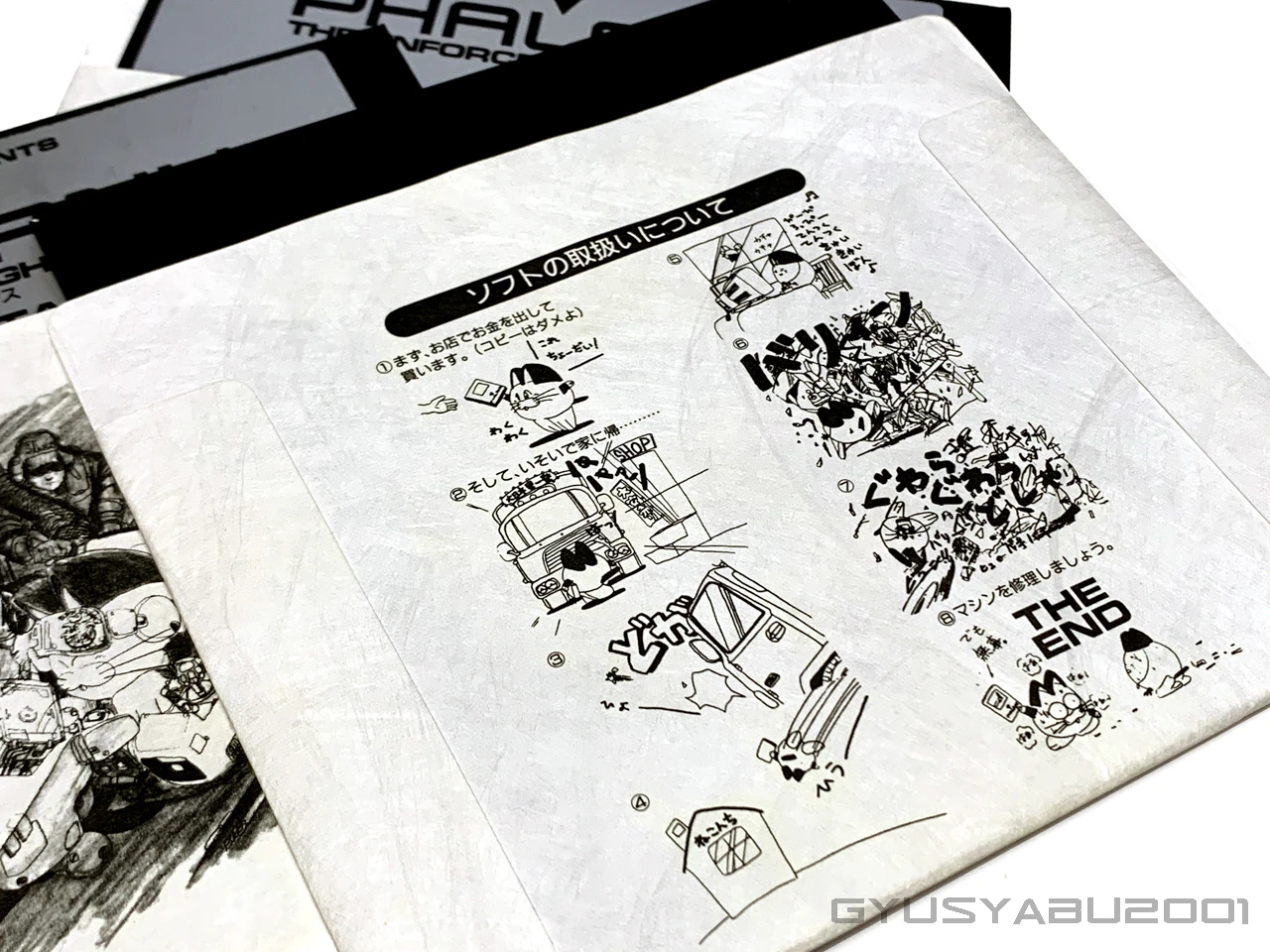

◆NOCOPY!

クリックで拡大

クリックで拡大

当時、ほとんどの製品にはコピープロテクトがかけられており複製ができないようになっていた(アダルトソフトは例外)。『ファランクス』も例外ではなくコピープロテクトがかけられている(オープニングディスクはノンプロテクト)。

不正コピーを行いプロテクト解除に失敗した場合、お茶目なグラフィックが表示されるようになっている。ちなみに『ファランクス』発売後の7月、広告に掲載された不正コピーに関する文章で炎上(したらしいが、私の周りでは特に火は見えなかった)事件を起こしている。

◆MIDIボード装着時のバグ

既知のバグとしてMIDIボードが拡張ボードに挿さっているとゲーム中のBGMを内蔵音源で指定していてもエンディングおよびスタッフロールのシーンが強制的にMIDI出力になる。内蔵音源の演奏でエンディングを見たい場合はMIDIボードを外す必要がある。

◆英単語間違い問題

スタッフロールではお世話になっております的なスペシャルサンクスで雑誌社などが流れる。しかし「テクノポリス」(正:TECHNOPOLIS)と「BASICマガジン」(正:BASIC MAGAZINE)のスペルりがおかしい。恐らく下の「ミリオンエンタープライズ」(正:MILLION ENTERPRISE)もスペルを間違えている。

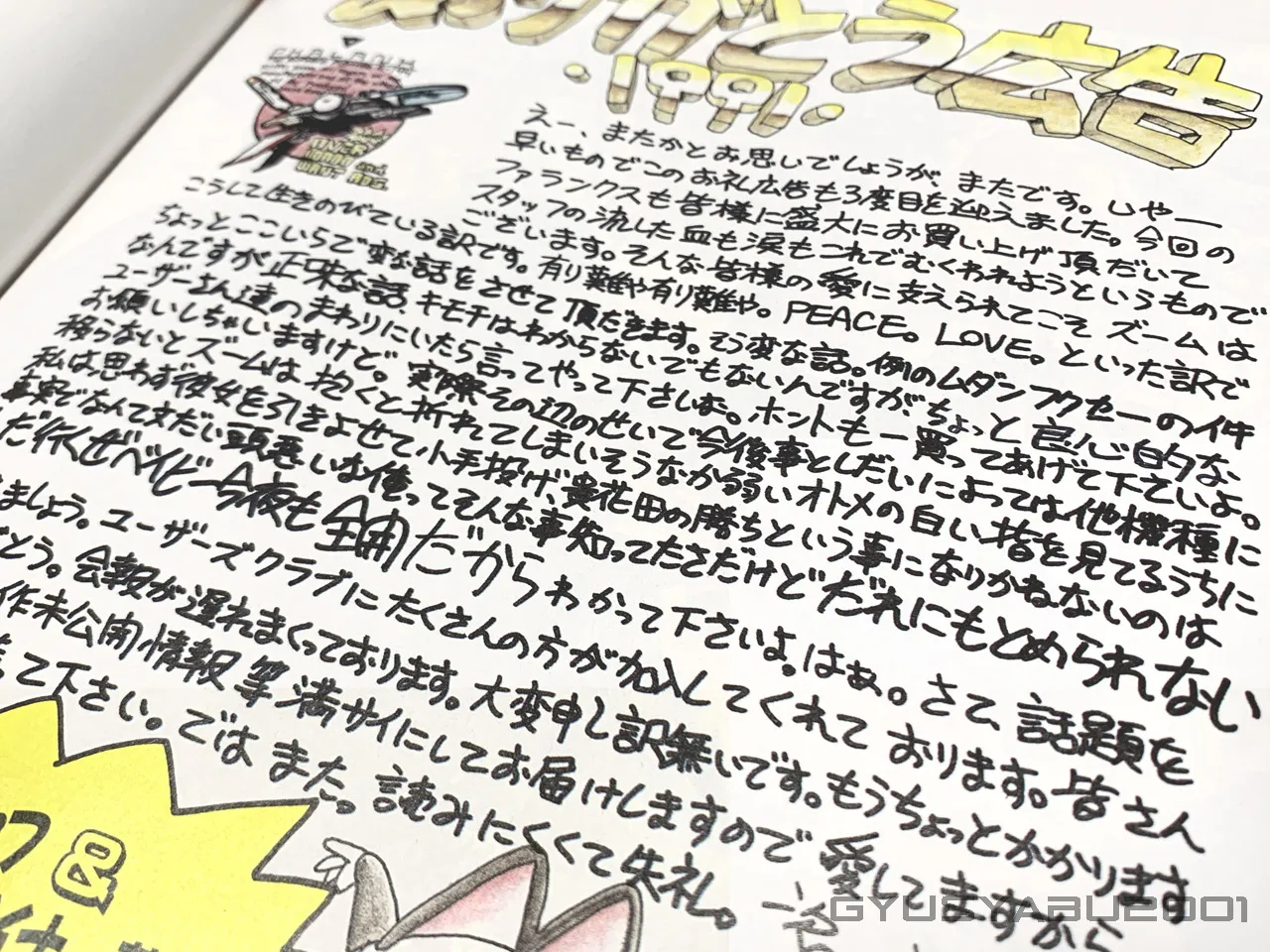

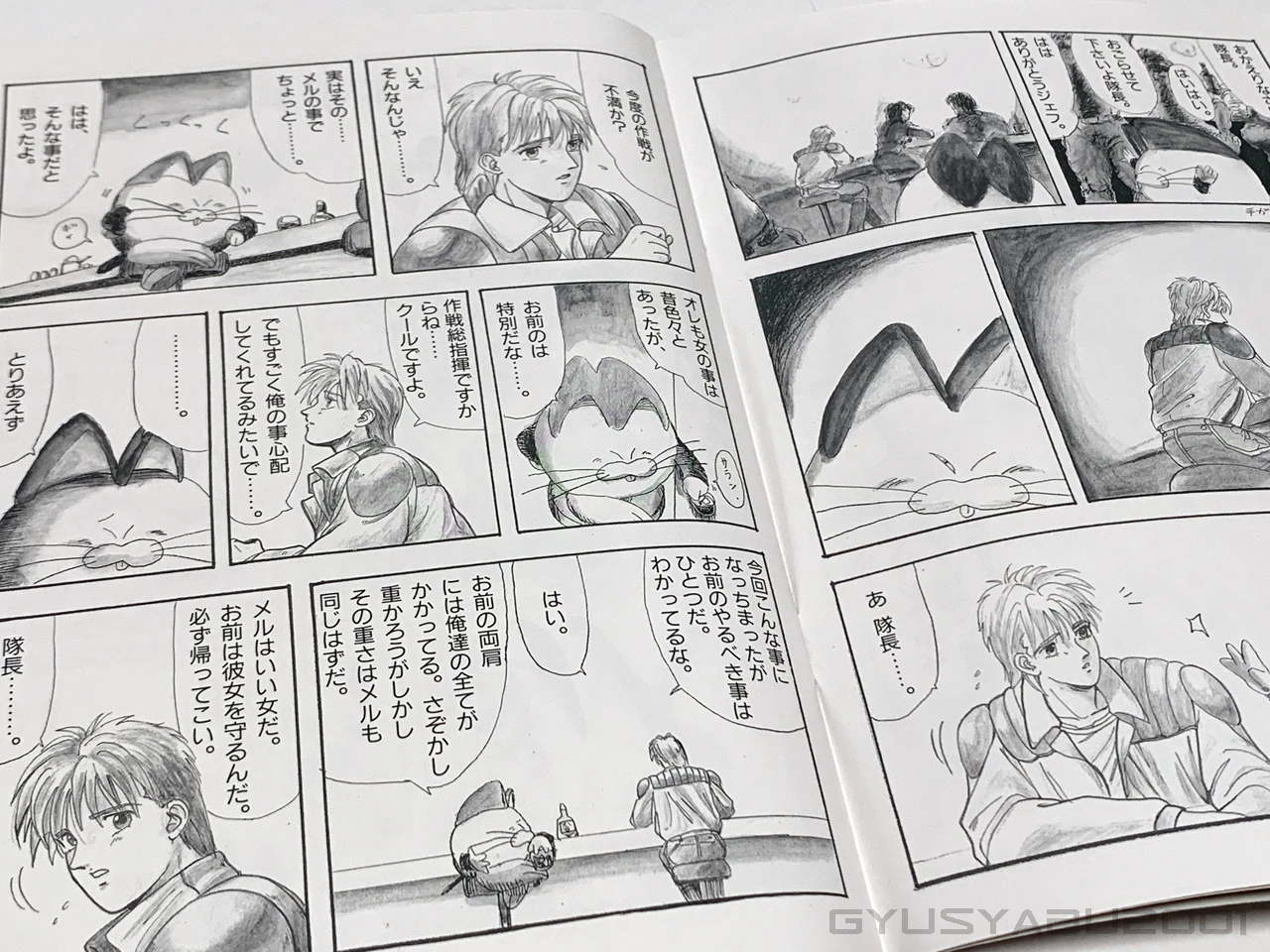

◆ディスクエンベロープのマンガ

ズームといえば巻末のドタバタマンガがおなじみ。最初はマジっぽく始めながら途中から無茶苦茶になって終わるというのが毎回の流れ。購入者にとって楽しみの一つだったのではないだろうか。ディスクイメージと共にマニュアルも無償配布されており、購入者ではなくともこの存在を知っている人はそれなりに多いかもしれない。

実際に手に取った人しかわからないのがディスクエンベロープの裏面に描かれたマンガだ。フロッピーディスクの5.25インチ版はその後PCで主流になる3.5インチ版と異なり磁性面が剥き出しになっている。その磁性面を保護するために用意されたジャケットがエンベロープだ。一般的に裏面にはディスク取り扱いの注意点が記載されるのが一般的だ。しかし、ズームは一味違うぞ。

裏技の紹介

◆隠しメッセージ

システムディスクに「FUCKME.KMN」のファイルがある。内容は開発者からのメッセージ

◆面セレクト

タイトル画面で「AKICHANSUKI」と入力。入力は一文字ずつではなくAを押しながらK、Aを離してI、Kを離してCというように前の文字を押しながら次の文字を押していく。

◆無敵モード

どうしても自分のプレイではエンディングを迎えるのは無理、なんて方に向けて無敵まで用意してくれているのは非常に親切だ。方法はタイトル画面で「SUGOINO」と入力。入力は一文字ずつではなくSを押しながらU、Sを離してG、Uを離してOというように前の文字を押しながら次の文字を押していく。

◆残機が増える

無敵はさすがに邪道なので躊躇いがある、しかし自分の腕では先へ進むのは厳しい…なんて方にはこちらがいいだろう。方法は、タイトル画面で「FUERUNO」と入力。入力は一文字ずつではなくFを押しながらU、Fを離してE、Uを離してRというように前の文字を押しながら次の文字を押していく。最大9機まで設定することができる。

◆オープニングでスカートが落ちる

オープニング終了後、メッセージ画面が表示された時にキーボードからYUKOと一文字ずつ入力する。

TRACK LIST

ラジオ収録曲(FM音源+ADPCM+MIDI音源)

内蔵音源 +

音源チップ:YAMAHA YM2151(OPM)+ OKI OKI MSM6258

オープニング曲のみMIDI+FM音源+ADPCM

01 Opening

02 Stage 1

03 Stage 2

04 Stage 3

05 Stage 4

06 Stage 5

07 Stage 6

08 Stage 7

09 Stage 8

10 Boss

11 Bonus Stage A

12 Bonus Stage B

13 Last Boss

14 Last Boss Escape

15 Ending

16 Game Over

17 Stage Clear

合計時間 : 18:17

ラジオ収録曲(FM音源+ADPCM)

内蔵音源

音源チップ:YAMAHA YM2151(OPM)+ OKI OKI MSM6258

01 Opening

02 Stage 1

03 Stage 2

04 Stage 3

05 Stage 4

06 Stage 5

07 Stage 6

08 Stage 7

09 Stage 8

10 Boss

11 Bonus Stage A

12 Bonus Stage B

13 Last Boss

14 Last Boss Escape

15 Ending

16 Game Over

17 Stage Clear

合計時間 : 18:04

作曲 : 神尾憲一

DISCOGRAPHY

レジェンドオブゲームミュージック

コンシューマーBOX

発売日: 2006年3月24日

価格: 16,800円(税込)

商品番号: SCDC-00497~506

販売元: サイトロン

当時の広告

製作秘話

x68000 ファランクス のオープニング曲スケッチが出てきました。

— 神尾憲一 (@kenichi_kamio) June 17, 2022

せっかくなのでアップします^_^

あちこち違う。 pic.twitter.com/s2JXs3CNCC

PHALANX (X68k) / 久方振りプレイ

エンディングはMIDI版のBGMになっている。これはMIDIボードを挿していると起こるバグ。

エンディングムービー

数字ボタンを選択すると動画再生

MT-32 エンディング

内蔵音源 エンディング

X68 5インチソフト

X68 5インチソフト

X68 SDカードソフト

X68 SDカードソフト

アニメ系CD

アニメ系CD

スーパーファミコンソフト

スーパーファミコンソフト

GBAソフト

GBAソフト

攻略本

攻略本

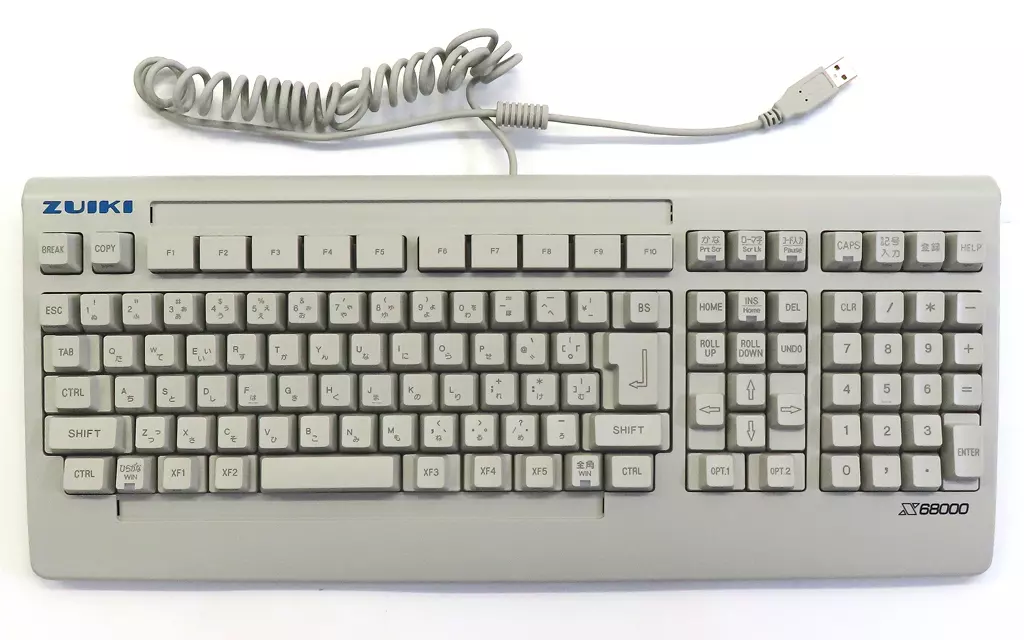

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[コンプリートパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/pics_webp/boxart_m/124010531m.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[ベーシックパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010530.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[スターターパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010570.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

コンプティーク

コンプティーク

コンプティーク

コンプティーク

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

単行本(実用)

単行本(実用)

ムックその他

ムックその他

一般PC雑誌

一般PC雑誌

アニメムック

アニメムック

究極!! X68000エミュレータ

究極!! X68000エミュレータ

GENOCIDE Sound track

GENOCIDE Sound track

ゲームミュージック ラグーン

ゲームミュージック ラグーン

GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」

GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」

ファランクス -SUPER FAMICOM

ファランクス -SUPER FAMICOM

ファランクス -GAMEBOY ADVANCE

ファランクス -GAMEBOY ADVANCE

ZOOMパックⅠ

ZOOMパックⅠ

シューティングゲームサイドVol.2 (GAMESIDE BOOKS) ペーパーバック - 2011/6/30

シューティングゲームサイドVol.2 (GAMESIDE BOOKS) ペーパーバック - 2011/6/30

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

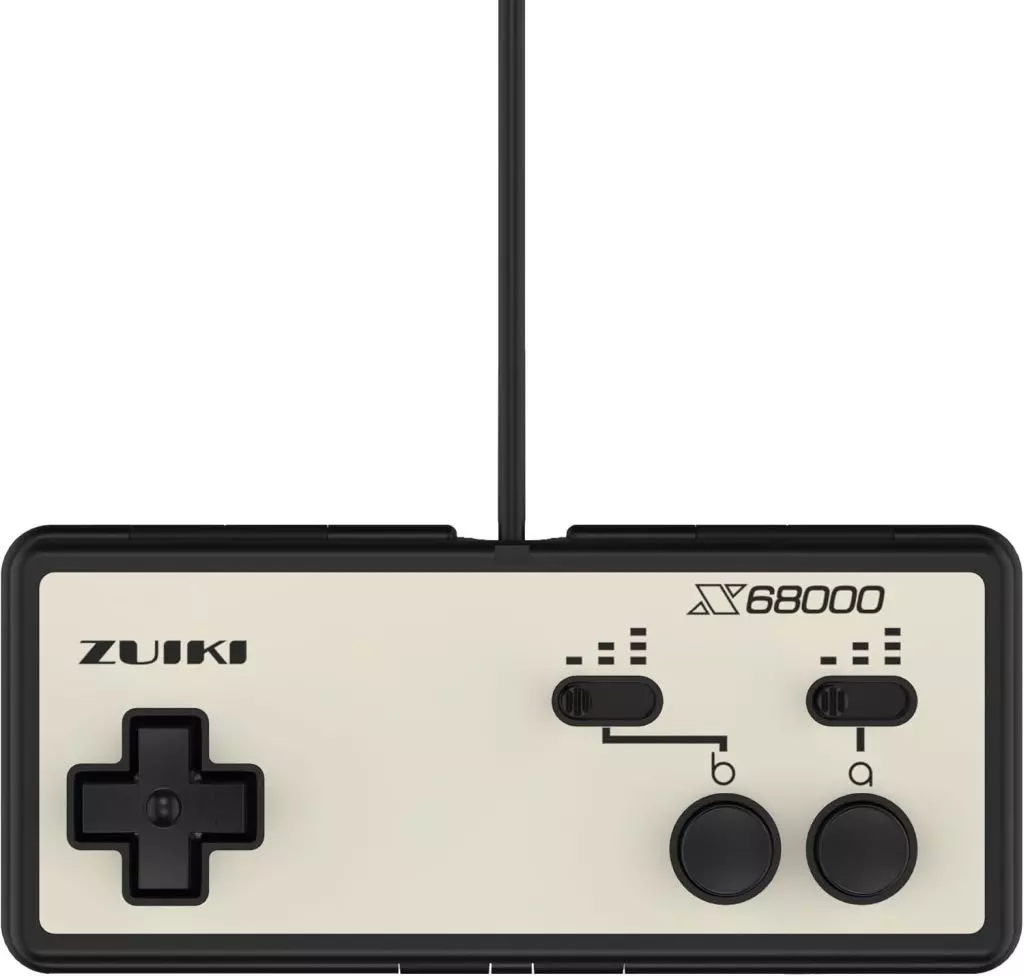

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)