SHARP COMPUTER SOFTWARE

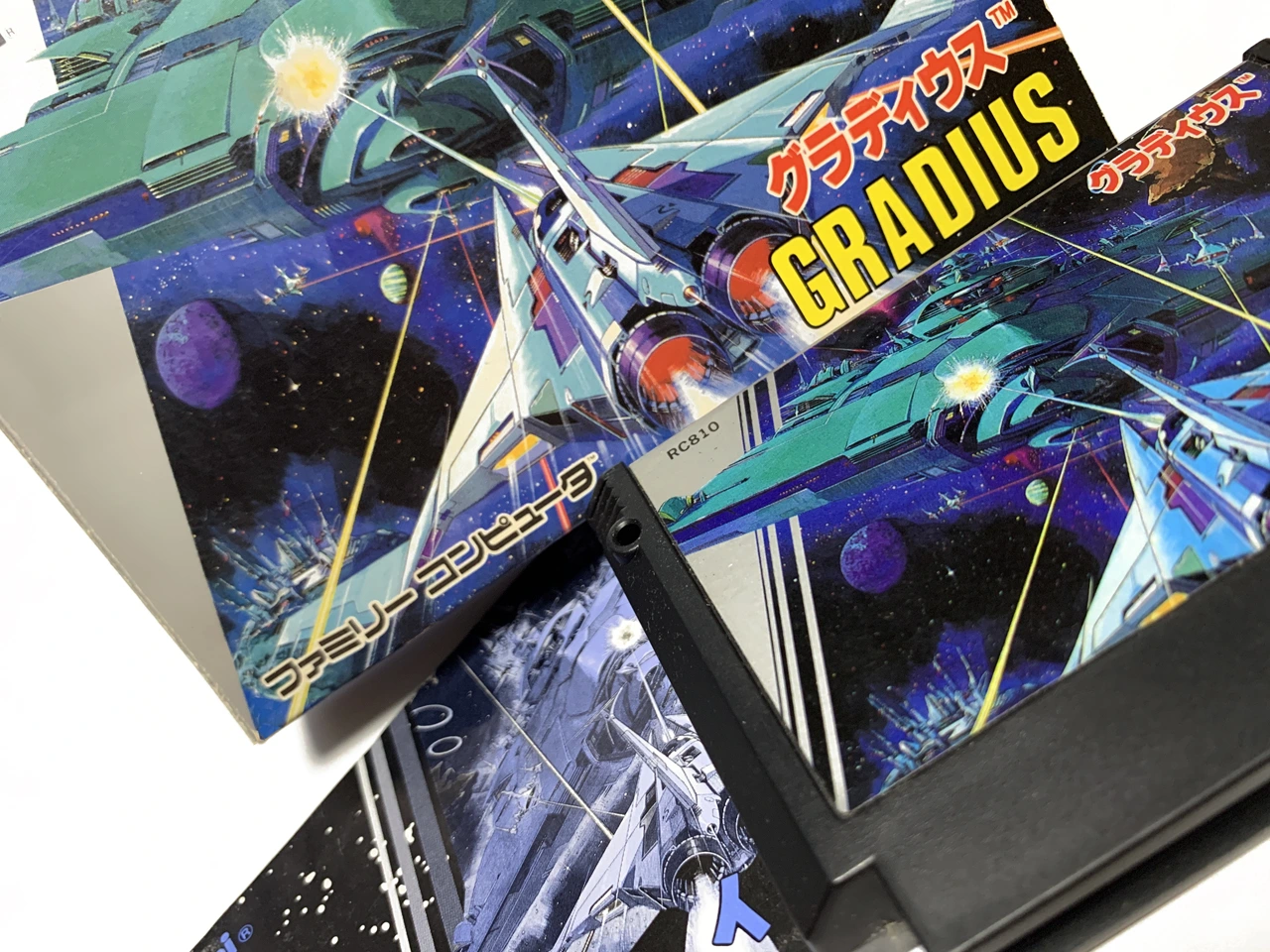

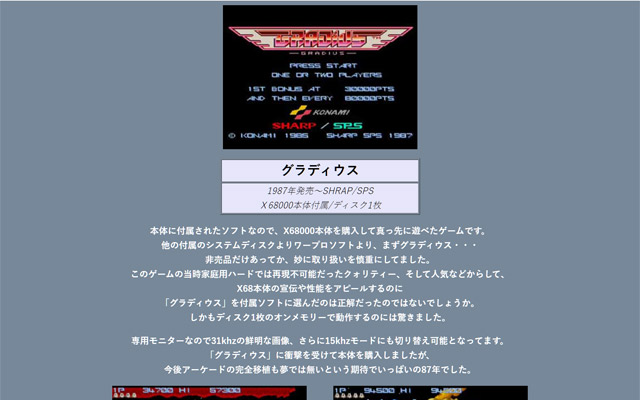

グラディウス

対応機種 : SHARP X68000シリーズ

メディア : 5inch 2HD (1枚)

定価 : 非売品 (CZ-600C本体付属品)

発売日 : 1987年3月28日

オリジナル発売元 : コナミ

開発 : エス・ピー・エス

販売元 : シャープ

目次

グラディウス for X68000

※マニュアル抜粋

PACKAGE REPRODUCTION (FAKE)

平和な惑星「グラディウス」に危機が迫る。亜時空星団バクテリアンの総攻撃に

超時空戦闘機「ビックバイパー」で立ち向かえ!

ことができます。

●まずはショットボタンで攻撃開始。

●赤色の敵、又は敵編隊を全て破壊すると「エネルギー

カプセル」が現れます。

●「エネルギーカプセル」を1コ取るとスピードアップ。

2コ取るとミサイル、3コ取ると…、取るごとにレベル

メーターに表示されたパワーアップが順番に黄色く

光り、パワーアップできることを知らせます。

この製品の無断複製、レンタル等は、法律によって禁じられています。

本社〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 (06)621-1221(大代表)

電子機器事業本部〒329-21栃木県矢坂市早川町174番地

テレビ事業部 第4商品企画部

お問い合わせ先〒162 東京都新宿区市谷八幡町8番地 電話 (03)260-1161(大代表)

東京支社内 テレビ事業部 第4商品企画部 ソフトウェア担当

『グラディウス』X68000版について

◆『グラディウス』X68000版概要

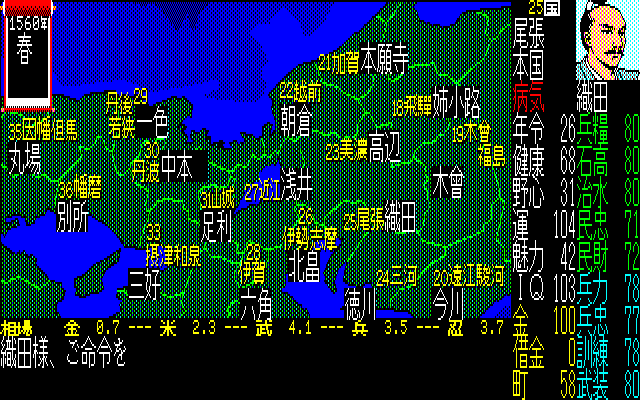

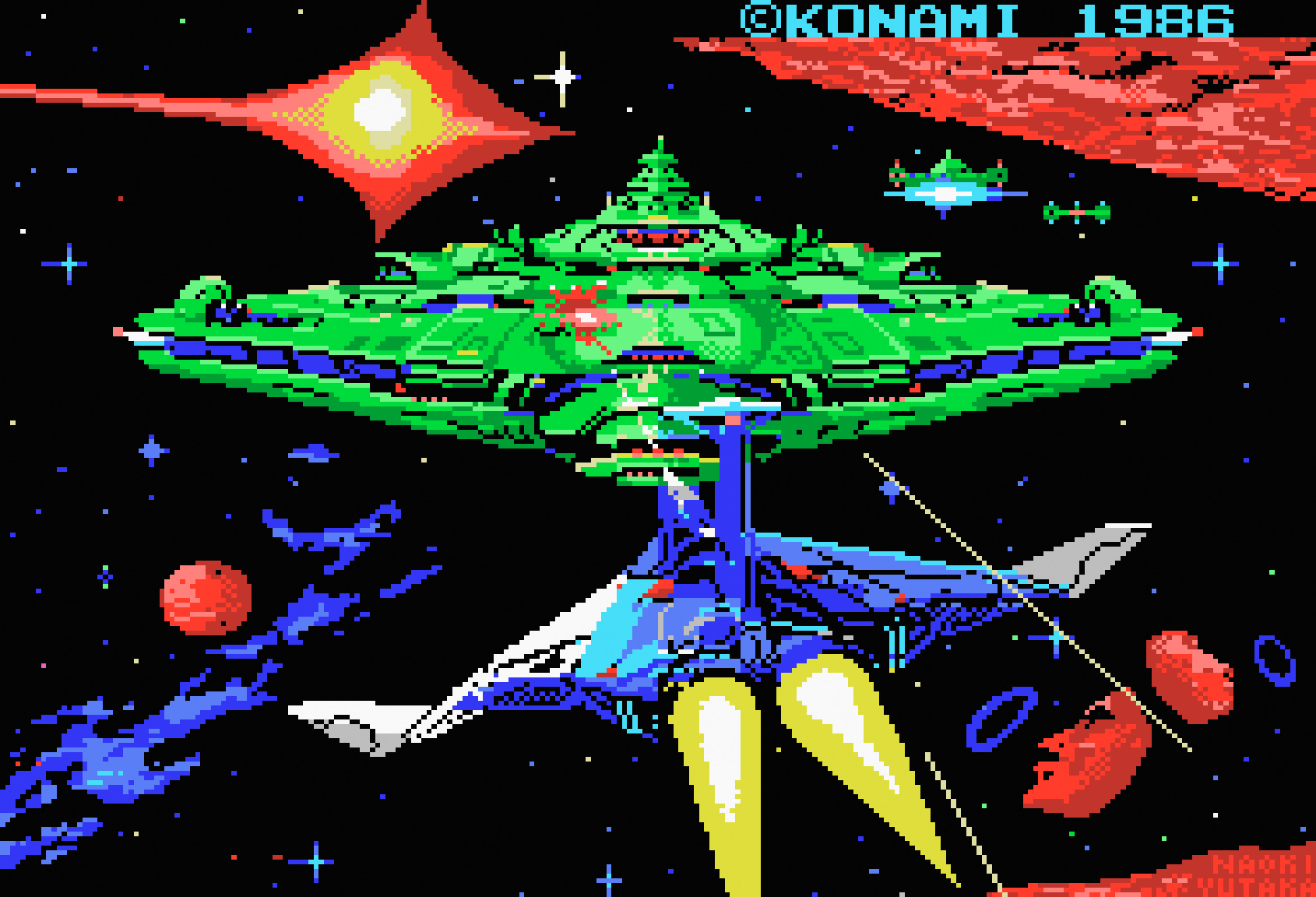

『グラディウス』(GRADIUS)はコナミがアーケードゲーム用として開発を行い、1985年5月29日に稼働した横スクロールシューティングゲーム。ゲームカセット交換方式「バブルシステム」搭載ソフト第2弾。キャッチコピーは「1.9.8.5.宇宙が、マルゴト、ヤッテクル.」。システムハードとソフト付きで定価280,000円、ソフト単価は75,000円。

なお、アーケード版のみ「超次空ファイターグラディウス」であったり「超次空戦闘機ビックバイパー」と表記される。

SHARP X68000版『グラディウス』は初代のX68000(CZ-600C)にのみ同梱されたゲームソフトでSPSが移植・開発を行った。X68000の性能を一番引き出すために『グラディウス』のようなソフトを付けておいたほうがいいという企画の経緯があり移植と同梱が実現している。コナミとしてはやりたくなかったがシャープ、テレビ事業部第4商品企画部の部長であった鳥居勉(Tsuyoshi Torii、1937-?)とコナミの企画部長であった松本隆司(Takashi Matsumoto)が友達であり頼まれたために許可が出たという。

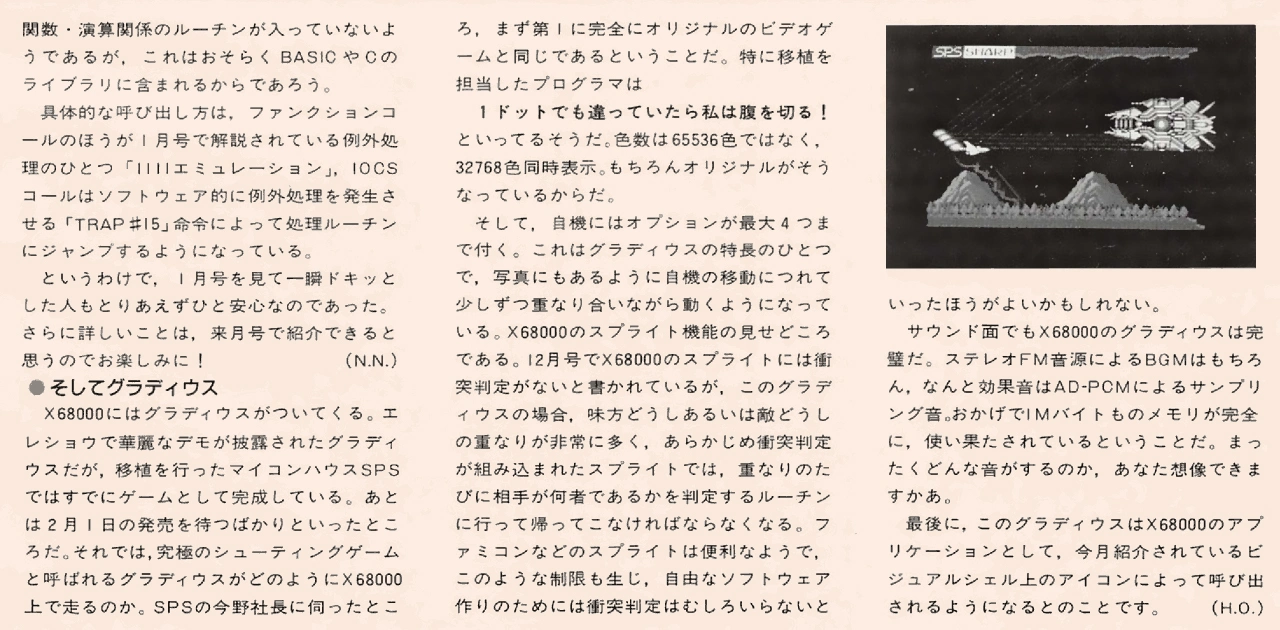

初めて世間にその姿を表したのは1986年10月2日~7日(一般公開日は5日~7日)に東京・晴海の国際見本市会場で開催された「エレクトロニクスショー'86」(主催 日本電子機械工業会)。X68000の参考出展と共に『グラディウス』の姿もあったことが記録されている。SNSではプレイアブル出展であったという声もあるがそれは誤解である。出展時はデモのみでありプレイすることができなかった。しかし、デモのみながらその再現性と動きの滑らかさに驚いた声は多い。

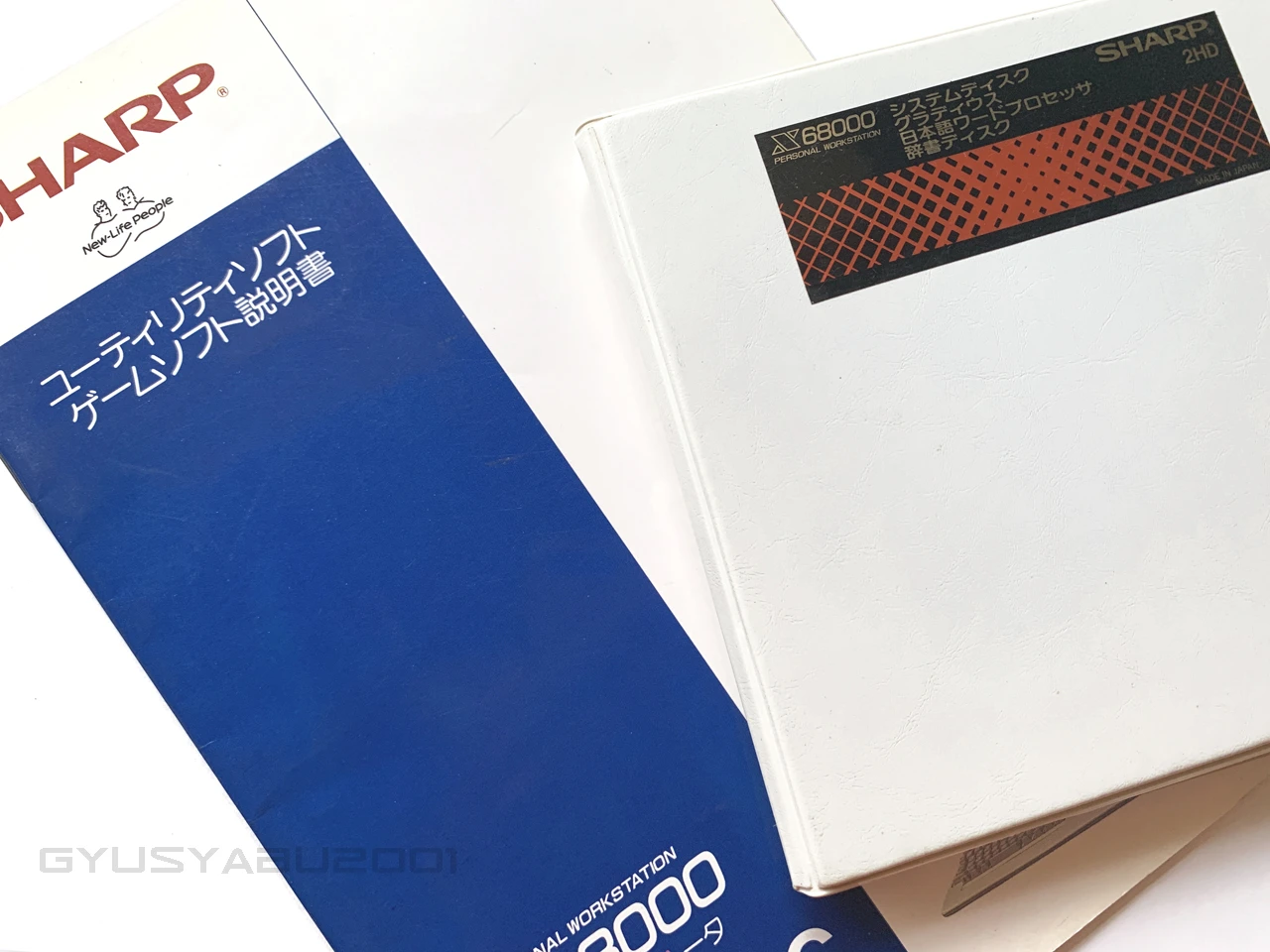

当時は『グラディウス』を完全移植できるような高性能な家庭用ゲーム機やパソコンが存在しなかったため、その再現性の高さでマニアには非常に大きな話題を呼んだ。『グラディウス』にはパッケージは存在せずゲームディスクは、システムソフトや日本語ワードプロセッサ、辞書ディスクが収められているファイルに同梱される。マニュアルはユーティリティーソフトとセットになったもので提供されている。なお、『グラディウス』はパッケージソフトとして市販されていないのでX68000ACE以降のユーザーには譲ってもらう以外「一般的に」手に入れる方法はない。ただし、裏技的にシャープ・サービスステーションで部品として取り寄せて手に入れることが可能だった(ただし、その場合マニュアルやファイルケースは付属せずゲームディスクのみの提供となる)。

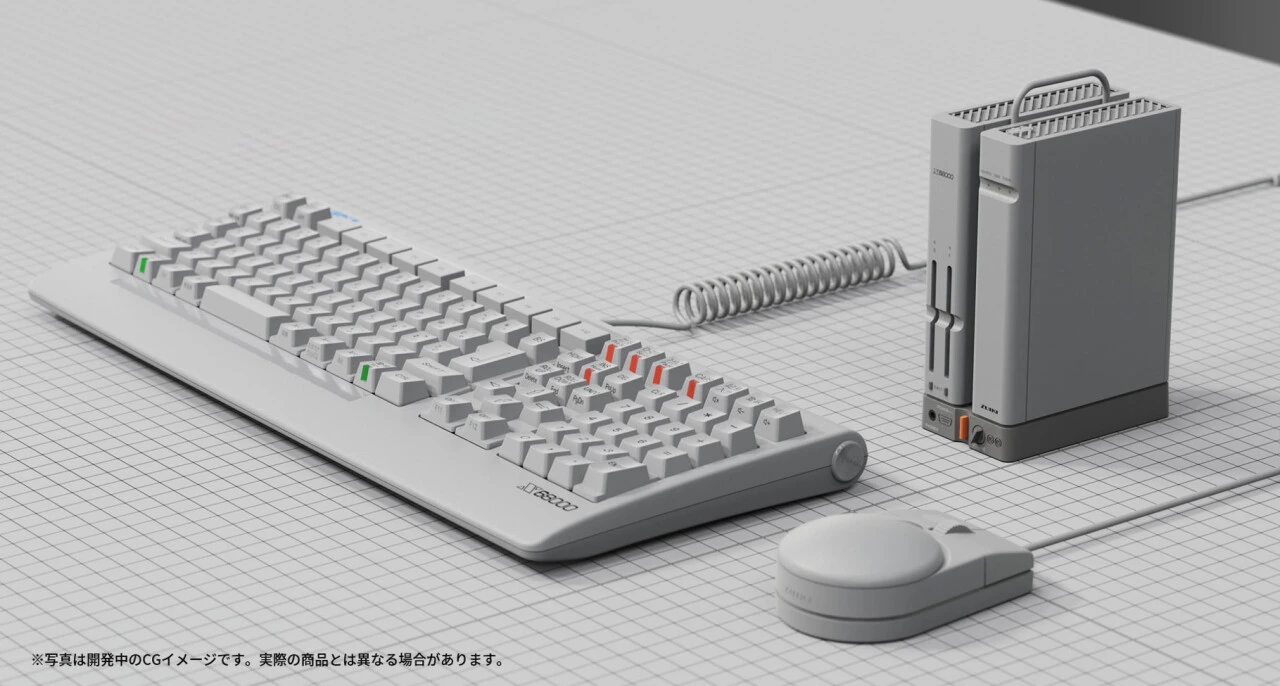

なお、2023年にはZUIKIからX68000 ZとしてX68000をクラウドファンディング(49,500円~)にて復活させた(2023年3月29日出荷)。応援しようという声が大きく、集まった額は3億5千万円を超えた。この初代モデルにのみ『グラディウス』が付属する。大人の事情からかタイトル画面からはSPSのロゴがオミットされSPSの関わりが無かったかのようになってしまったが、その実は紛れもなくSPSの製作した『グラディウス』である。

◆『グラディウス』X68000版の開発スタッフ

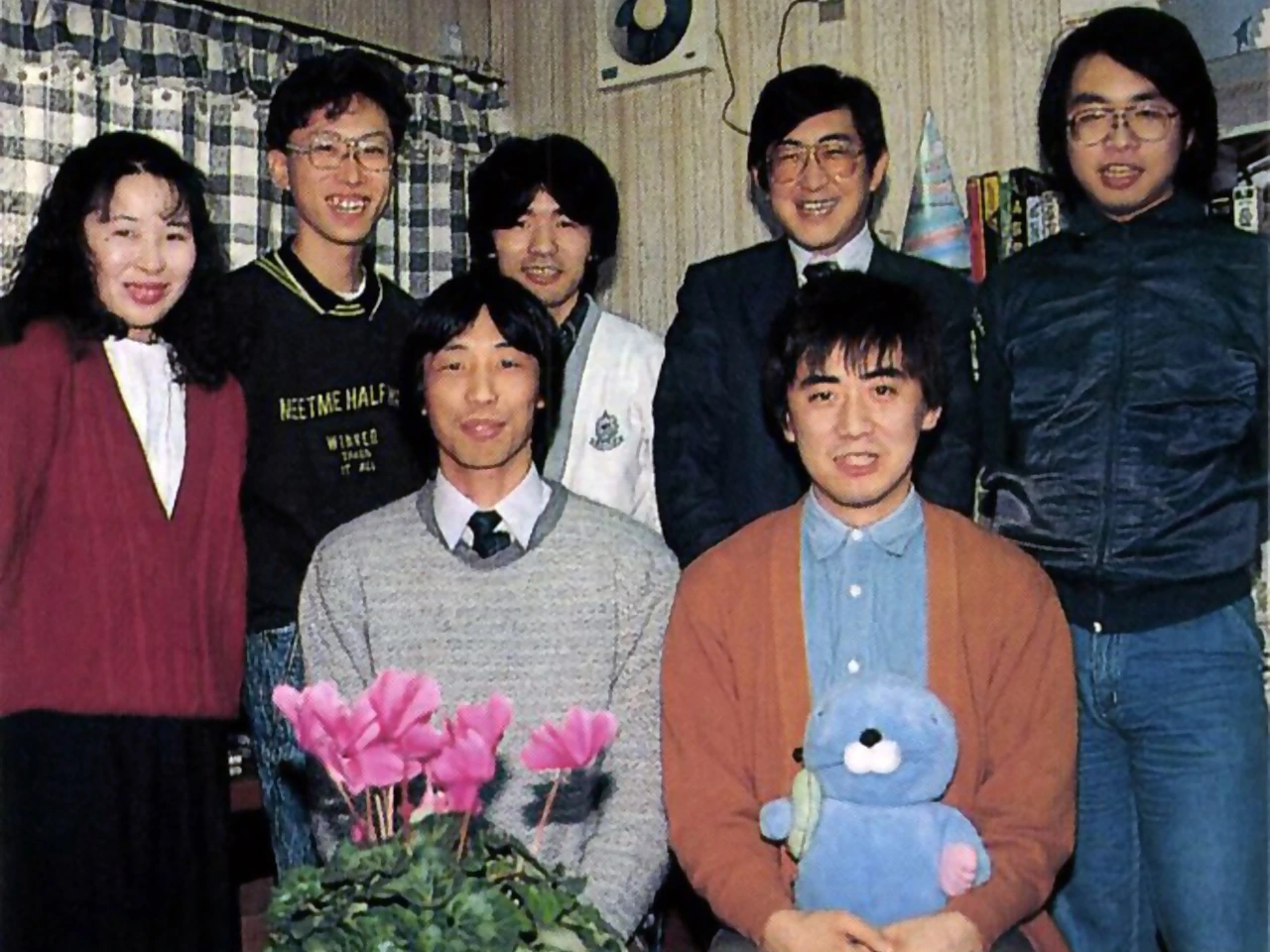

奥左から菅谷(あつこ?)、仲村浩史、阿部敏昭、大和宏美、須田一哲。

SPSではアーケードゲーム移植の場合、プログラム、グラフィック、音楽に至るまで基本1人で1本のソフトを担当するのだが、この『グラディウス』はSPSのスタッフ総動員で開発にあたったことを社長であった今野智久(Tomohisa Imano、-2021年10月13日)が述べている。

X68000版『グラディウス』の移植プログラマーは当時21才であった高橋和典(Kazunori Takahashi a.k.a mononokekun, 主任, 室長、1964年-)。1985年にSPSの代表作ともいえるあの『棋太平』(1985年8月発売)を開発したその人である。

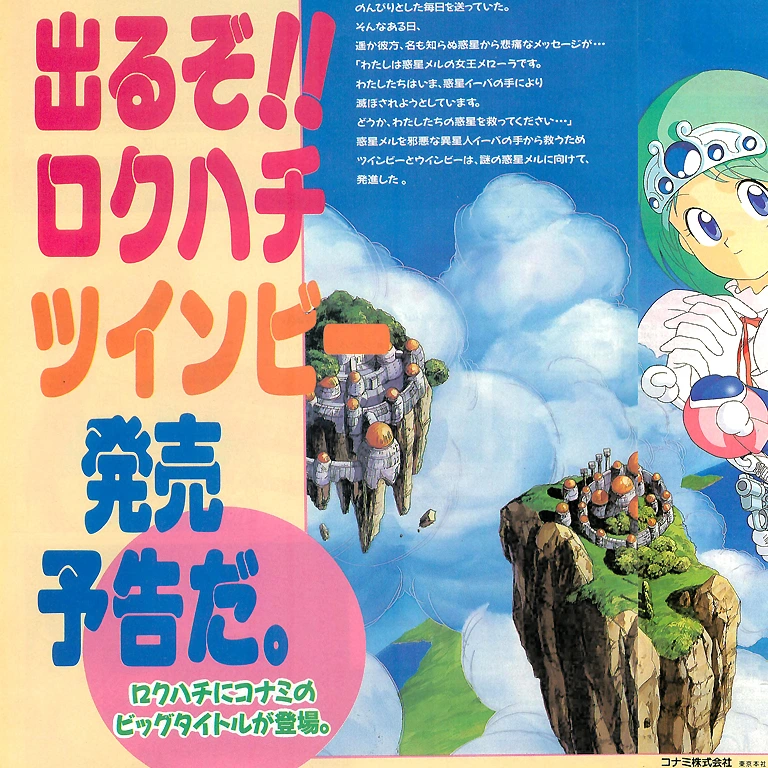

高橋和典はX68000で後に『ツインビー』(1988年2月発売)、『沙羅曼蛇』(1988年9月発売)、『ワールドコート』(1990年7月発売)なども手掛けている。その他、ツール面ではSPSで広く採用されることになったミュージックドライバーM2system、M3systemを開発。また、当時はSPS開発と公表されなかったがコナミから発売された『A-JAX』(1989年11月発売)も手掛けた。

◆畏敬の念を抱くSPSの移植作業

X68000版『グラディウス』のように他社がアーケードゲームをパソコンに移植する作業は1986年であれば基板の解析ではなく目コピーと言われる見た目で移植するのがまだ一般的だった。詳細な資料がメーカーから渡されるわけでもなく画面に出ている絵や動きを拾って本物に近づけていくという地道なものだ。しかも、X68000はまだ試作機の段階で開発環境すらままならない状況だったはずだ。それを短期間(およそ半年)であれだけの物を作ったというのだから本当に頭の下がる思いがする。

マニアには細かな異なる点が目についたようだが開発側でこれだけやって見つけられなかったのだからもうそれは仕方ないだろう(当時いたスーパープレイヤーの監修でも入れればよかったのかもしれないけど)。

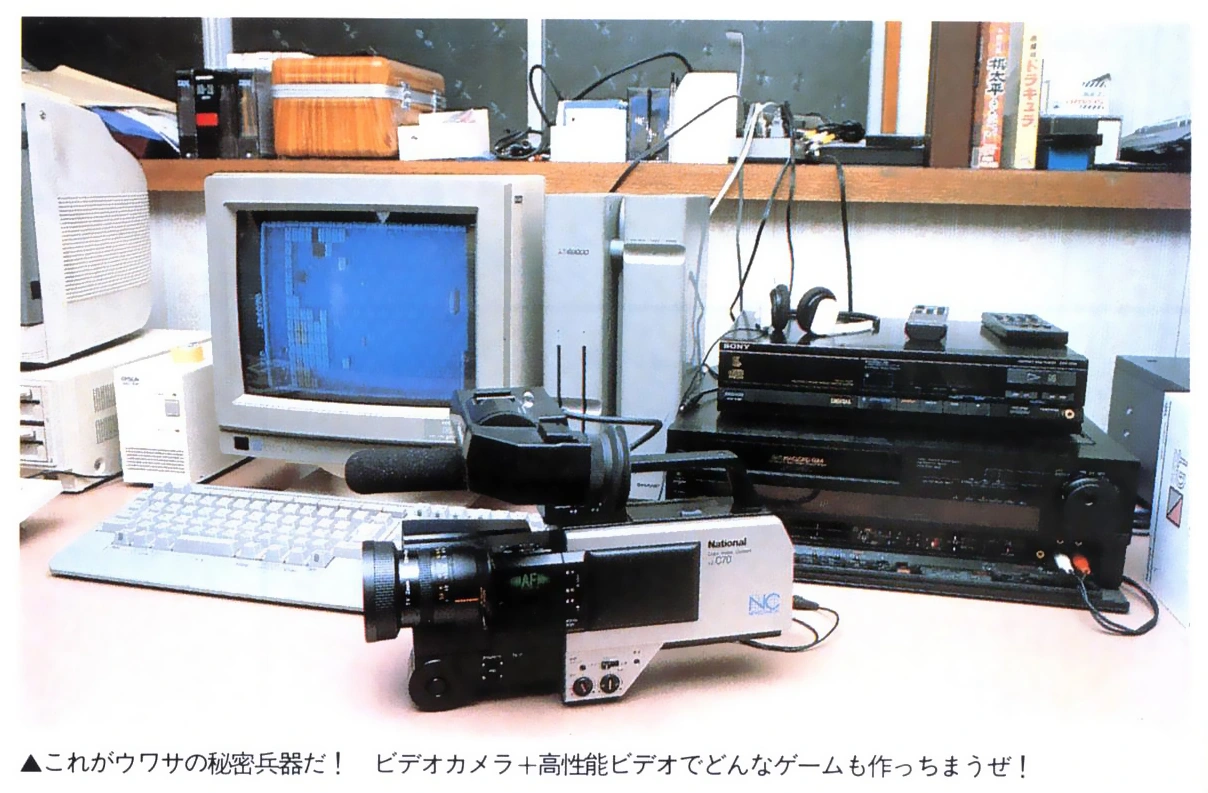

◆1ドットでも違っていたら腹を切る?

界隈では『グラディウス』開発において高橋和典が発言したと今野智久が世間に伝えた「1ドットでも違っていたら私は腹を切る!」という言葉(もちろん話題性を狙ったホラ話であろう)が有名だ。その言葉の初出は「Oh!MZ」(日本ソフトバンク刊)の1987年2月号に掲載された。ただし、マップなどのグラフィックは阿部敏昭(Toshiaki Abe a.k.a an, ans, ansiimca)が担当しているようで、「パソコンサンデー」(シャープ提供のパソコン情報番組)にてSHARP MZ-2500を用いて作成しているシーンとインタビューが映像として残っている。基板からのコンバートは当時一般的ではなく、ビデオを回しながら1ドットずつデータを入力。地道な作業は非常に苦労したそうだ。それでもデモの作成はおよそ2週間で完成させている。

なお、タイトル画面からして既に6ドットほど違う("D"部分)ことは判明しており、少なくとも6回は腹を切ったであろうことが想像できる。

◆1987年の家庭におけるゲーム事情

1987年の3月頃にはどんなゲームが一般的な家庭で遊ばれていたのか時代背景を知らなければX68000の次元がどれほど違ったか伝わらないだろう。当時最も遊ばれていたゲーム機といえば任天堂ファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)だ。発売してからおよそ4年が経過していたが人気は衰えるどころか増すばかり。そんな時代に人気のあったゲームといえばエニックスの『ドラゴンクエストⅡ』(1987年1月26日発売)。当時50万本の初期出荷分は初日にほぼ完売。1カ月で販売数量100万本を達成した人気ソフトだ。私は当時ファミコンを所有していなかったから友人の家で遊ばせてもらっていた。こんな時代にパソコンらしからぬゲーム用としか思えない機能を満載して登場したのがX68000だったのだ。

同じ時期のパソコンソフト情勢を見てみる。当時のパソコンソフトは発売されると息の長い作品も多く、半年くらいは売れ続けるというケースが割と多く見受けられた(色々な機種へ数ヶ月おきに移植を続けて人気を維持するケースも多い)。8位にランクインしている『ザナドゥ』(日本ファルコム作品)など1985年の作品だ(逆に新作でも旧作の人気に阻まれトップ10入りすらできない作品も多くあったのも事実)。後に大ヒット作となる日本ファルコムの『イース』(1987年6月発売)が頑張って開発されている裏ではX68000が発売されていたのだ。

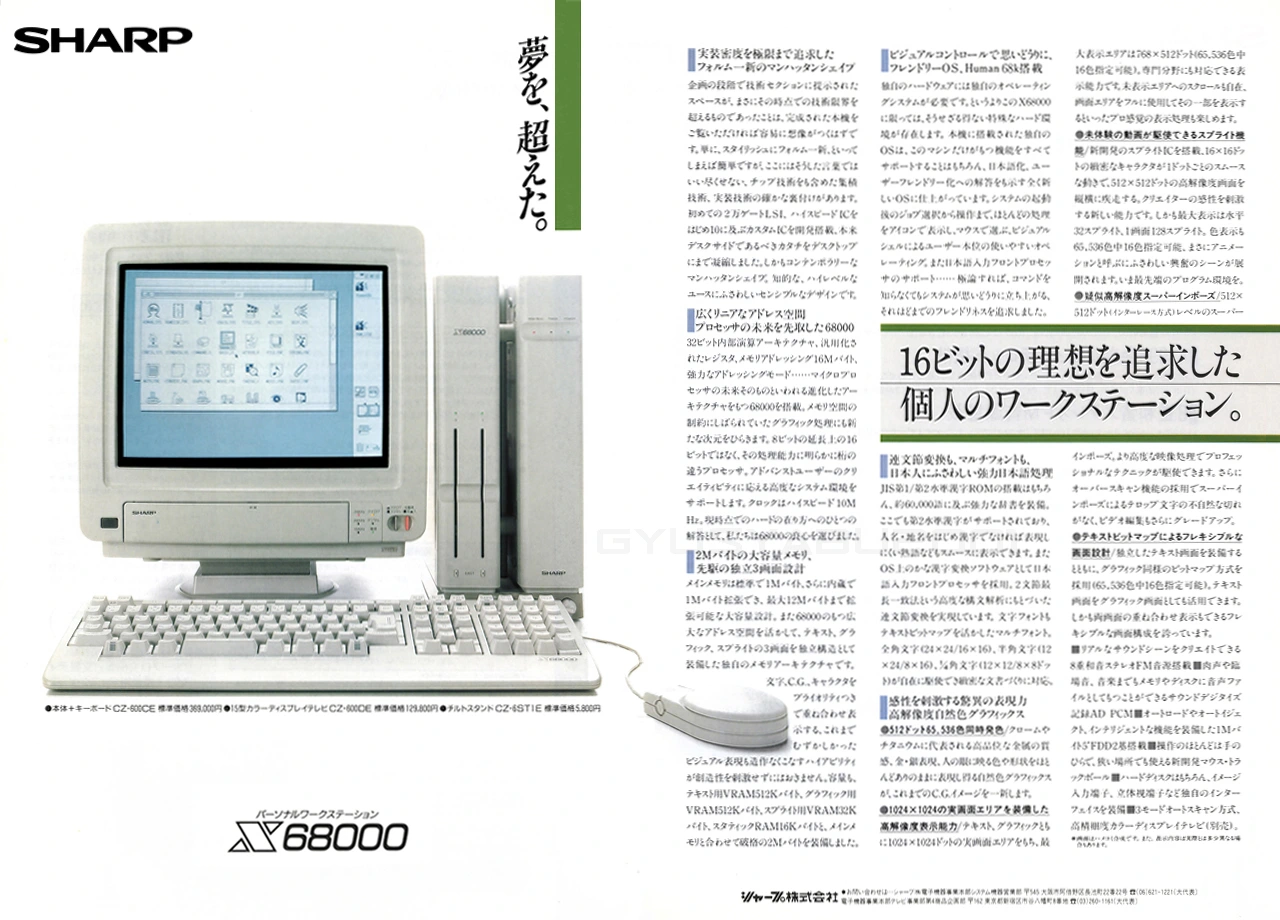

◆X68000の登場

そんな頃、X68000というパソコンがシャープより発売され『グラディウス』が付属する、ゲーセンのゲームがそのまま動くくらいの性能らしいと聞いたときは心が踊った。そんなに凄い性能ならNEC PC-8801mkⅡSR以降用(以下、PC-88)やMSXなどの全てのゲームが移植され1台所有するだけでいいじゃないかと。加えてガンガンアーケードゲームが自宅で遊べるようになるんじゃないかと。ただ、付属の『グラディウス』に関してはファミコンで遊んで知っているレベル。好きでもなく嫌いでもない、数あるシューティングゲームの1つという認識だ。各雑誌が興奮を伝える中、『グラディウス』に熱狂したり憧れたこともなく、他のソフトが出る気配がないことを知った私にその温度感は理解できなかった。

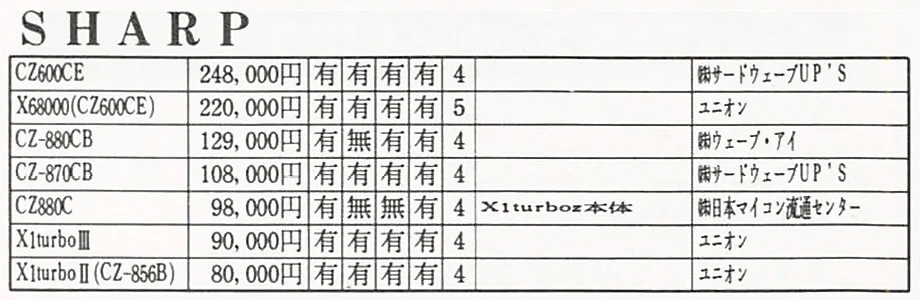

当時はホビー目的であれば8ビットパソコンが主流。現代では当時の情勢を知らない人にX68000だけ不当に高い(所有者は金持ち)と言われたりもするが、ビジネスパソコンが中心の16ビットパソコンとして考えると実はかなり安い(1986年10月21日に発売した5インチの主力機種NEC PC-9801VM21 定価390,000円、1987年5月18日に発売した3.5インチの主力機種PC-9801UV21 定価318,000円)、バーゲンプライスだ。しかし、ゲーム機と考えれば安くはない。ましてや遊べるゲームが『グラディウス』しか用意されていないならなおさらだ(開発をしない普通のユーザーとして使えるソフトも付属のX-BASICや日本語ワードプロセッサ程度)。当時に初代を買った人は本当に凄いと思う。

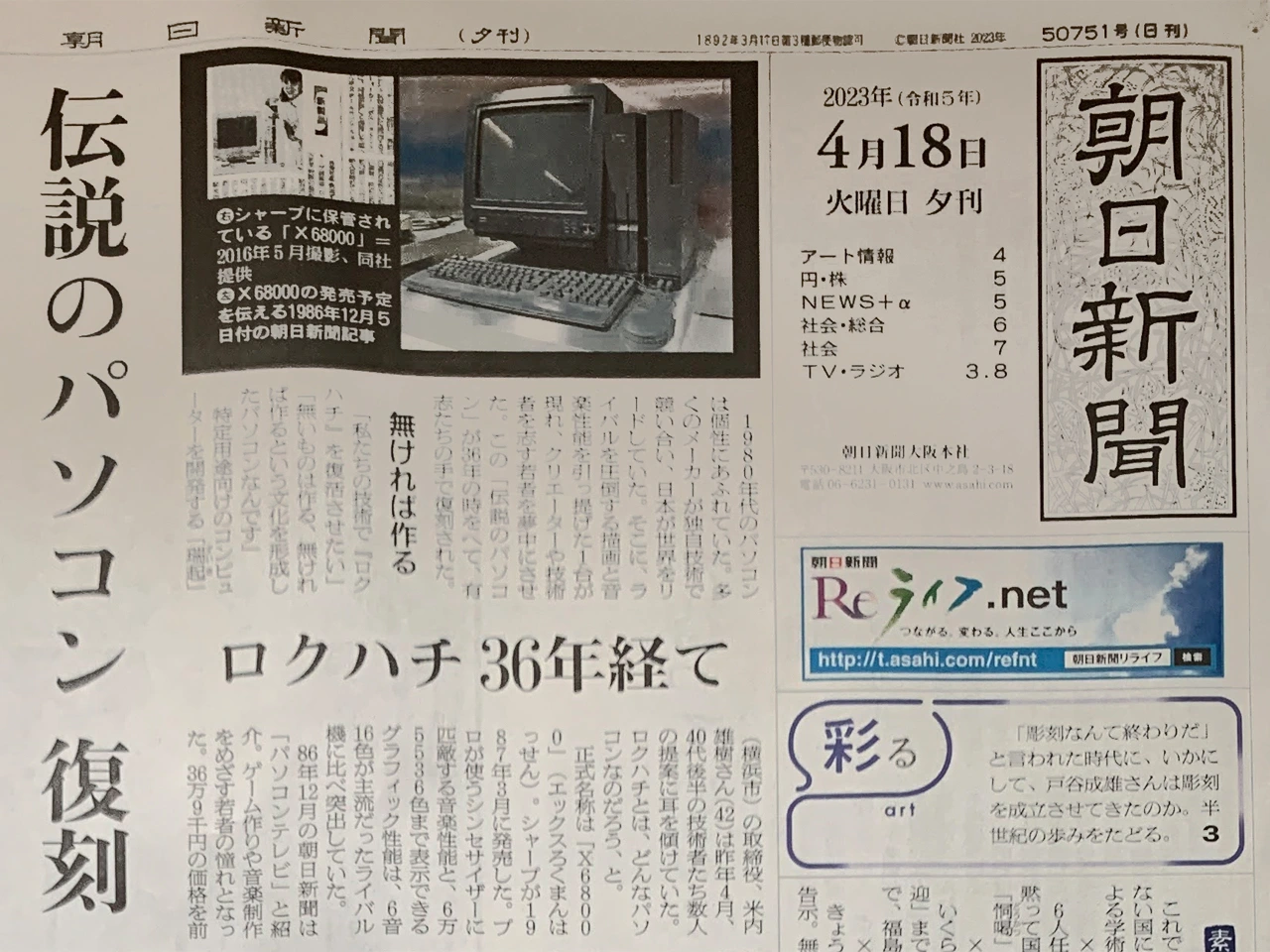

●コラム X68000の略称について

X68000の略称は「ロクハチ」「ロッパー」「ペケロッパ」「ペケロク」など様々な呼び方が各コミュニティにおいて発生している。ただし、結論から伝えると最も一般的に用いられた略称は「ロクハチ」である。PC-88は「ハチハチ」PC-98は「キューハチ」が一般的な略称であり、ほぼ自然な流れだ(関係ないがクルマのAE-86は「ハチロク」)。

上記の新聞記事でも「ロクハチ」表記であることに加え、1989年まで日曜午前9時から放送されていたシャープ提供の「パソコンサンデー」でも「ロクハチ」という略称を聞くことができる。ただし、略称が好ましくないと判断されたのか後には「エックスロクマンハッセン」ときっちり呼ばれるように変更されており略称は一般的に廃止されている(それでも回によっては使用されている)。

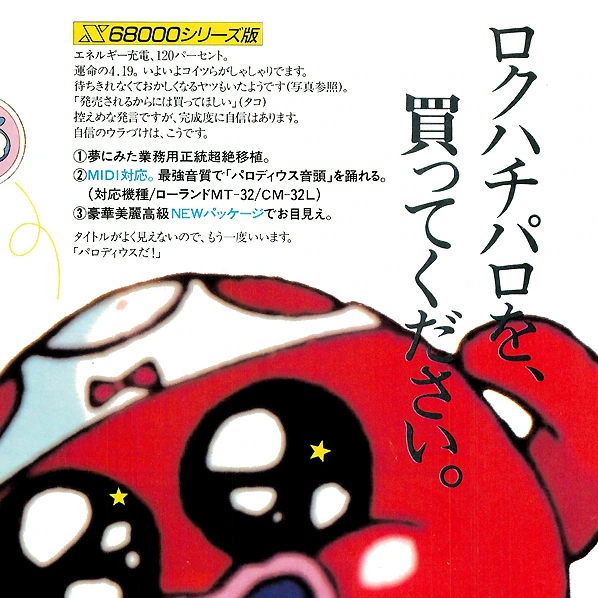

またX68000ユーザーにとっては神様・仏様であるコナミ様も略称は「ロクハチ」である。ここで「ペケロッパ」と記載されていれば少しは歴史が変わったかもしれない。『生中継68』の読み方は「ナマチュウケイロッパー」ではなく「ナマチュウケイロクハチ(略称:なまろく)」となっている。

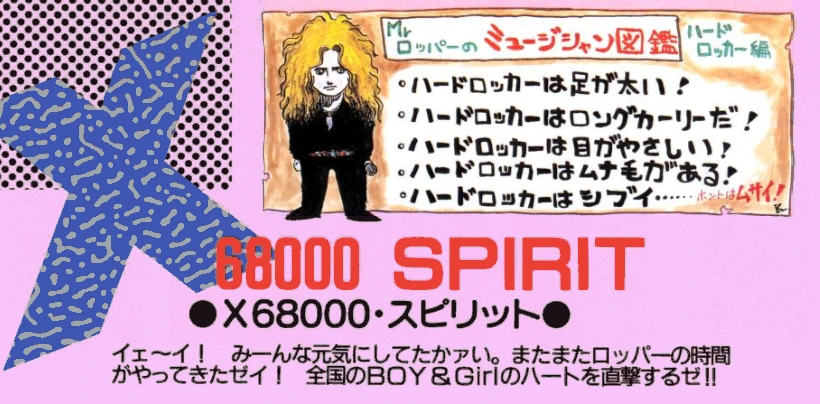

パソコン雑誌では「コンプティーク」(徳間書店刊)が「ロッパー」と略している。ただ、初登場と思われる1987年12月号に掲載された「X68000スピリット」ではハードロッカー(HARD ROCKER)と掛け合わせた「ハードロッパー」と語呂で掛け合わせた洒落的なものとして記載されている(スペハリに捧げる歌などが掲載されている)。単なるダジャレのようにスタートした略称がここから広まった可能性も十分考えられる。

◆X68000版『グラディウス』との邂逅

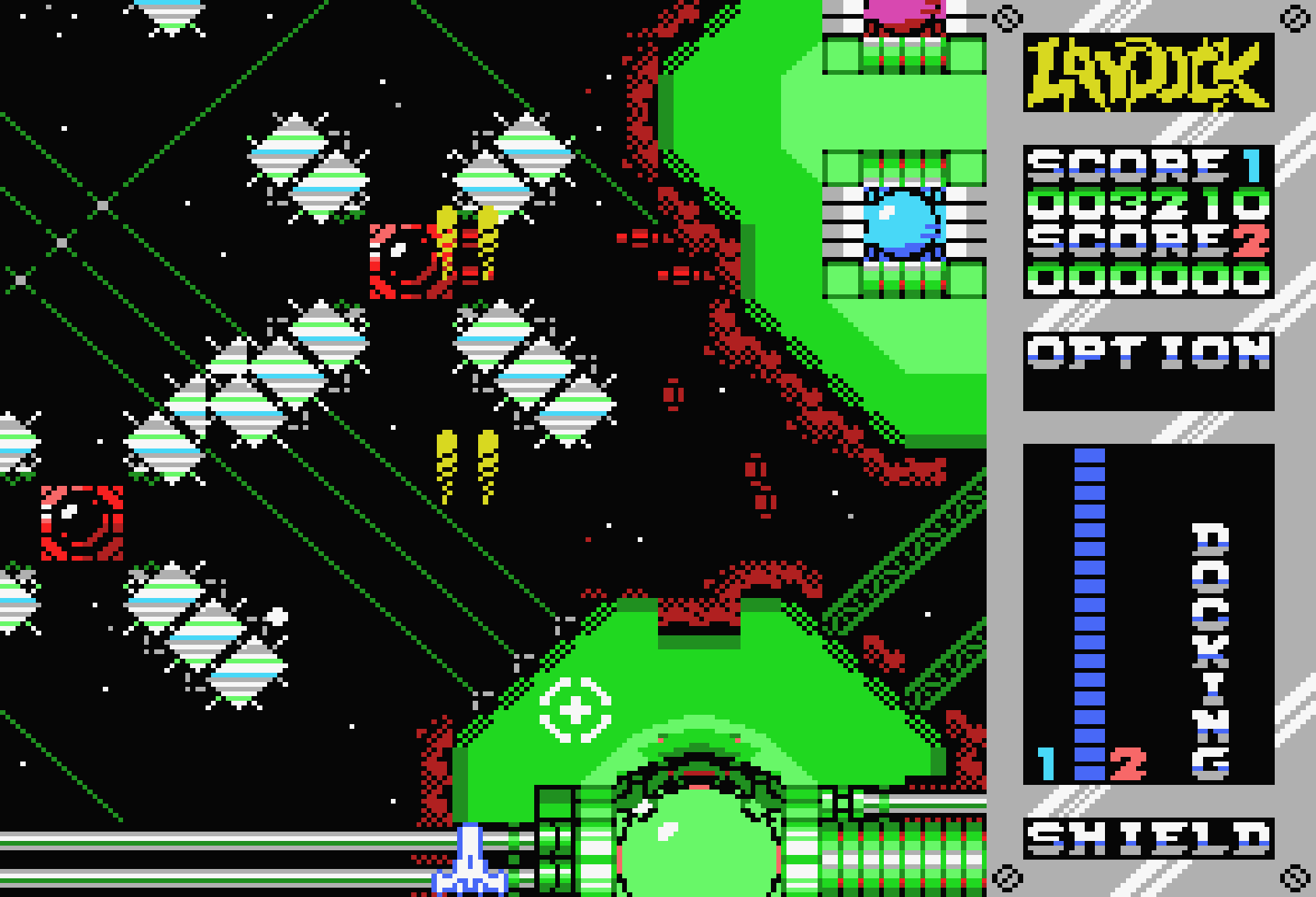

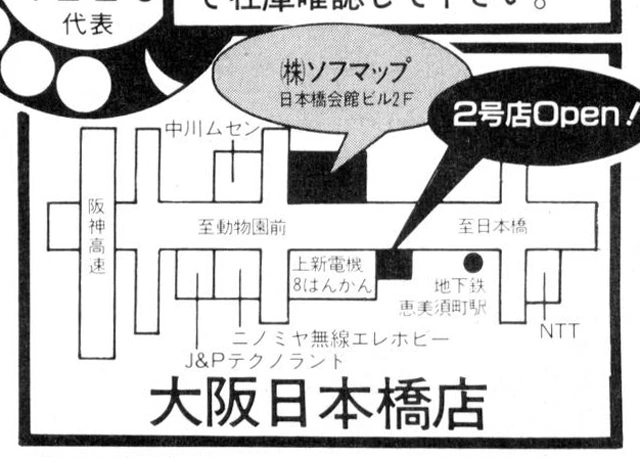

X68000が登場しても近所の電気屋(和光電気や中川ムセン)ではNEC PC-8801シリーズやMSXが関の山。X68000版『グラディウス』を自分の目で見て遊ぶ機会はなかった(見に行こうと探しもしなかったが)。初めてX68000の実機を見たのは1987年の夏休み。『スーパーレイドック』(T&Eソフト作品)を買うのと冷やかしでパソコンウォッチングを兼ねて日本橋(大阪市浪速区)まで出向いたときじゃなかろうか。だが、日本橋といえどもその時には既に『グラディウス』が店頭デモとして置かれているショップが殆どなく、やっと見つけて遊べると思ったらキーボード操作でビックバイパーが動かなかった思い出が強く残っている(今思えばキーコンフィグで操作できないよう変更されていたんだろう)。スタートはできるが操作ができないのでショットしか撃てないまま終了。そこで流れたBGMがCDで聞いたアーケード版の音と全く違っていて正直がっかりした。これが私とX68000版『グラディウス』との邂逅だった。

◆当時の私から見たX68000の雰囲気

夏休み当時、X68000にリリースされていたゲームソフトは電波新聞社から『ゼビウス』が出ていた程度だったように記憶している。『グラディウス』や『ゼビウス』のためにX68000が欲しいか?と言われると答えはノーだった。ゲーム専用機にするつもりは毛頭ないが私にはX68000のコミュニティーもなく私には火遊びがすぎるマシンに思えた。

初代X68000の時代は自分で環境を構築できるようなマニアでない限りは手を出すことは難しかったんじゃないかと思う。また、勢いで買った人も割といたのか日本橋のソフマップ(当時は日本橋会館の2階)では既に中古品で20万ちょっとの価格で複数台並んでいたのが強く印象に残っている。発売されて3,4カ月経過しても付属しているソフト以外はシャープからも他社からもほとんど発売されていない状況なのだ。

そんな夏にはX68000の期待作としてSEGAの『スペースハリアー』が電波新聞社から移植され発売されることが一応決まっていた。広告を見る限りはそれまでの移植作で見たこともないほど画面もかなり綺麗だったが、雑誌を見てもその他のソフトが続々と出てくる様子がなく正直かなりリスキーなパソコンだと思った。当時はなんで他のメーカーはソフトを出さないんだろうと思っていたが1987年末で出荷台数(販売台数ではない!)が15,000台程度らしく今考えれば進出しづらい状況だったことに納得がいく。

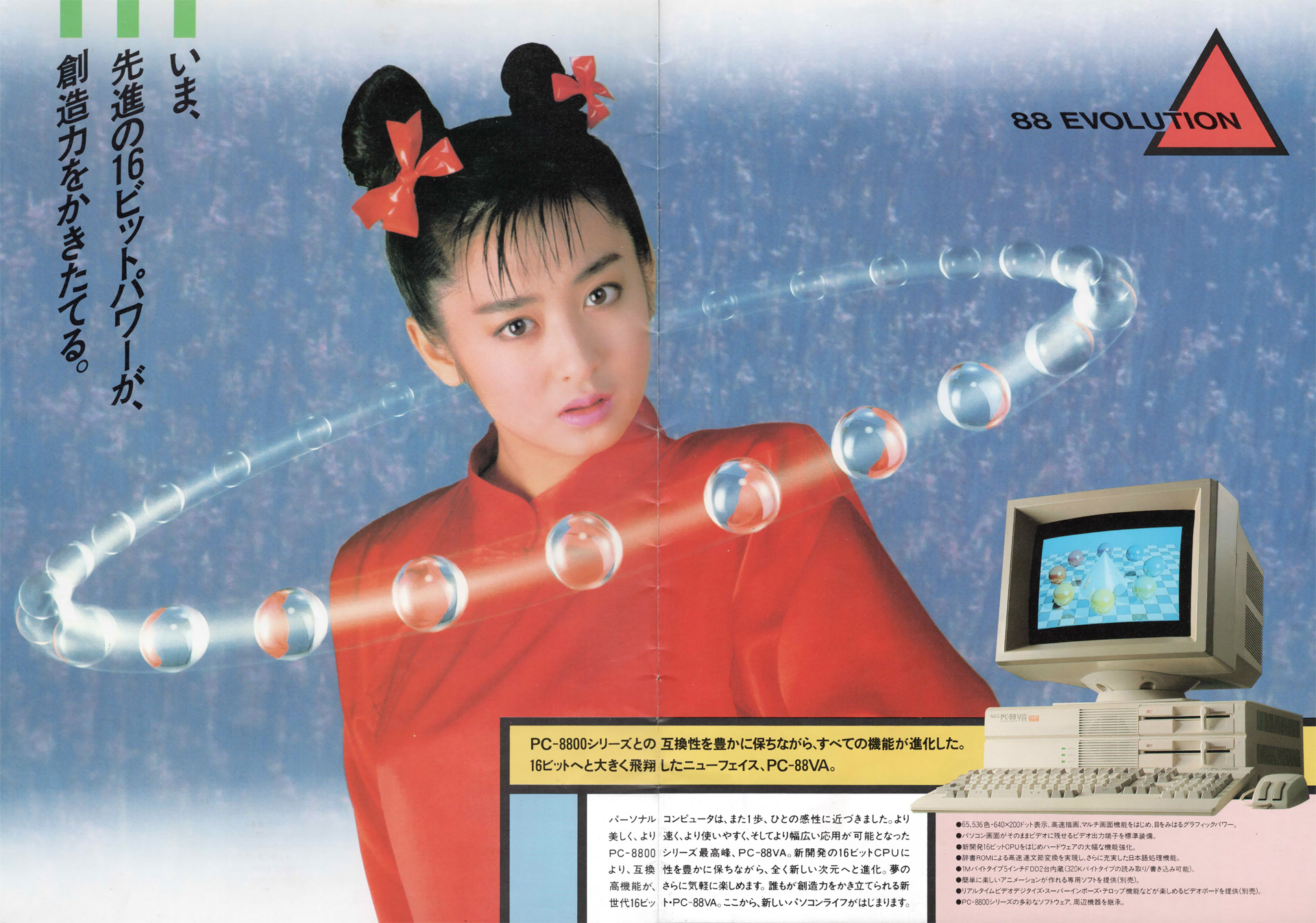

当時はパソコンハードの知識もなかった(CPUの違いもわかっていなかった)から、これならNEC PC-88VA(1987年3月18日発売)のほうが過去の資産も活かせるし、X68000のような性能もありそうだし、将来性を見据えるなら絶対こっちだなと思っていた(大きな間違いなんだけど)。

◆8ビットパソコン全盛期にはX68000どころじゃない

X68000を初めて見た1987年の夏。日本のパソコンゲーマーには日本ファルコムの『イース』が話題作として多く遊ばれていて、8ビットパソコンはまさに全盛期に突入したとも呼べる時代。低価格化と高性能化も進み手に入れやすくなっていく各機種、増えるパソコン友達、次々に発売される新しいゲームソフト。同じハードなのにプログラムもグラフィックも音楽も技術がどんどん進歩していきアッと驚かせてくれる。私にとってはX68000よりPC-88やMSXのほうが光り輝いていた。今思えば、そんな中でX68000はゲーム面で見れば次元が違いすぎるほどに高性能なパソコンだったのだが、アウトオブ眼中であった。私にとってソフトがなけりゃただの箱だったのだ。そんなわけで私がX68000に目が向くまで時間はもう少しかかることになる。パソコン界隈はX68000と『グラディウス』の再現性に狂喜乱舞したかというとそうでもなかったパソコンユーザーもここに一人くらいはいたことを伝えておきたい。

◆X68000と『グラディウス』の親和性

なぜX68000の同梱ソフトに『グラディウス』が選ばれたか。無茶移植を考えればセガの『スペースハリアー』(1985年稼働)が最もインパクトがあったかもしれない。しかし、さすがに色々な面でキツイだろう。1986年開発ということを考え、当時のアーケードゲーム稼働リストを見るとデモンストレーション時のインパクト、知名度の高さから選択肢はほぼこれしかなかったとも思える(1986年作品を移植するのもこれまたさすがにキツイだろう)。基板の性能的にも上に振れすぎていないので無茶とは行かなくとも再現は可能だ。

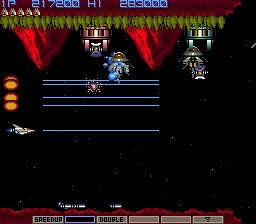

幸いにもアーケード版の画面解像度は256ドット×224ドット。X68000に用意されている画面解像度の1つ256ドット×256ドットのモードで賄うことができる。画面解像度がX68000に用意された解像度で賄えるのは大きい。ただし縦は32ドット分X68000が多いので完全移植を行った場合上下に黒帯ができることになる。そのため、比較するとX68000版は横長に見えてしまうのが難点だ。少し後の基板になると320ドット×224ドットの作品が多くなり、X68000で再現するには左右をカットしなければならず動作に違いが出てしまうケースもあるのだ(『グラディウスⅡ』では対応に難儀したそうだ)。

ただし、当時発売されていた専用モニターCZ-600DやCZ-601D/611Dには垂直振幅が調整できる機能が搭載されている。これを使えば画像を縦に伸ばすことができる(後のモニターでも確認しているが、全機種付いているかは不明)。これで256ドット×224ドットの映像を4:3で表示することが可能となり、アーケード版さながらの映像でプレイするができる。アナログだから液晶モニターと違って縦の1ドット表示がグダグダになることもない。当時のモニターならではの技ともいえよう。ただし、出荷時の振幅がどういう状況だったかわからなくなるので触る前には要注意だ(画面に円を描いたものを表示させ調整すれば、というのはまた別問題)。

◆それでも自慢の種にはなった

友人の間ではX68000版『グラディウス』がアーケード版にそっくりという情報だけは知られていた(そもそも友人たちもアーケード版を知りはしない)。MSX版をくぐり抜けて来た我々(誰だ)にとっては驚きはしないが、ファミコン版しかプレイしたことのない人にとっては違いに衝撃を受ける部分があったようだ。MSX版はただの亜種のようにファミコンユーザーに捉えられて説得力はなかったがX68000版の説得力は違った。ファミコン版が正だったものが誤に変わった瞬間だった(私の周りだけ)。

レーザーの長さはなぜか驚かれたりしなかったが、オプションの数は言わずもがな、ボーナスが入らなかったり、ステージ1の岩に砲台が付いてたり、ステージ2やステージ3で縦にスクロールするのも驚かれた。極めつけはバリアが全方向で無敵になっていないことだ。MSX版を通過した者にとってはそんなこと常識(腕組みしながらアルカイックスマイル)。オリジナルはこうなんだ、というのをあっという間に認めさせてしまう。それくらいの説得力があったのは私にとって『グラディウス』が初めてだったかもしない。

◆ゲーセン版は今まで聞いたことのない音で驚いた

アーケード版の音源構成はGI AY-3-8910(PSG音源3音)を2個と、コナミの波形音源K005289(2音)、そして音声合成などを司るSANYO VLM5030だ。BGMにはGI AY-3-8910(PSG3音)が1個とK005289が使用されており合計5音を使って演奏される。アーケード版BGMの初聴はゲームセンターではなくアルファレコード(GMOレーベル)から1986年7月26日に発売された「コナミ・ゲーム・ミュージックVOL.1」。トラックが分かれているわけでもなくメドレーで収録されていた。PSG音源はMSXなどにも使用されているいわゆるピコピコ音と揶揄されることもある独特の音だ。しかし、たった2音しかないK005289独特の美しさはシンセサイザーのアレンジバージョンかと聞き間違えそうになるくらいの音色で凄く衝撃を受けたことを覚えている。

◆BGMだけがどうしても納得行かなかった

X68000版のBGMはアーケード版を超える最大6音で演奏される。ただしその幅はまちまちでステージ3のBGMでは3音、ステージ1だとほぼ4音で演奏されている。オリジナルではモノラルであったが、PAN機能を使って左右に音を振り分けておりステレオ効果を体感できるように作成されている。チャンネルは余っているが、効果音はFM音源を使わずADPCM音源を使って鳴らしているのが特徴だ。

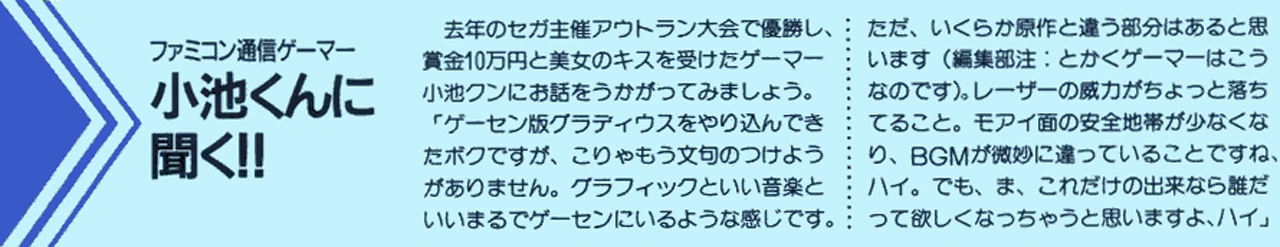

前述しているようにX68000版のBGMは曲こそ同じだが音色がアーケード版と雰囲気が全く違う。当時は本当に納得行かなかった(現在もくすぶってはいるが)。雑誌でもゲームセンターと同じと絶賛の嵐でBGMにはほぼ触れられていなかった(雑誌だからあんまりネガティブなことは書けないんだろうけど)。「微妙に違う」「若干異なっている」といったニュアンスのレビューばかり。アーケード版を知っていれば誰でも一発で違いが気づくレベルで全く異なると言ってもいいだろう。ゲーム自体の出来栄えは非常にレベルが高いのに残念に思った。現在のSNSなどでもBGMの違いに触れられることはほぼなく、ゲームプレイヤーにとってこれほどゲームミュージックについて関心が低いのかとショックを受けた。X68000なのにここまで似せる気がない音だと個人的なゲーム全体の評価は大きく下げざるを得ない。そのくらい、別の意味での衝撃を受けたのだ。

GRADIUS ULTIMATE COLLECTION

コナミ/2011年1月13日

メディア/価格:

CD LC1949-1956 13,200円(税込)

DISC7収録曲: 〈出たな!!ツインビー(X68000)〉 ①KONAMI MORNING MUSIC 〈グラディウス(X68000)〉 ②Beginning Of The History ③Challenger 1985 ④Beat Back ⑤Blank Mask ⑥Free Flyer ⑦Mazed Music ⑧Mechanical Globule ⑨Final Attack ⑩Aircraft Carrier ⑪Game Over ⑫Historic Soldier 〈グラディウスⅡ ~GOFERの野望~(X68000)〉 ⑬NOW LOADING ⑭Title Demo ⑮Equipment ⑯

TABIDACHI ⑰Burning Heat ⑱A Shooting Star ⑲Synthetic Life ⑳Crystal World ㉑A Way Out of The Difficulty ㉒The Old Stone Age 1 / 2 ㉓Maximum Speed ㉔GRADIUS 1 BOSS Theme ㉕SALAMANDER BOSS Theme ㉖Fire Dragon ㉗Into Hostile Ship ㉘Shoot and Shoot ㉙The Final Enemy ㉚Take Care! ㉛Farewell ㉜GAME OVER ㉝RANKING BGM ㉞BALANCE TEST 〈ネメシス'90改(X68000)〉 ㉟ABOVE THE HORIZON ㊱STARTING POINT ㊲A JOURNEY TO THE START ㊳KILLER COAST LAND ㊴A FIGHTER ㊵A PLANET OF PLANTS ㊶RED DIAMOND ㊷DANCING VENUS ㊸BLAZED UP ㊹FRONTIER DISPUTES ㊺TEARS BEGAN GUSHING ㊻DON'T LEAVE ME ALONE ㊼KILLER LOVE ㊽MOONSPIN ㊾POWERFUL WAVES ㊾A DREAM OF DREAMER(以下略)

現在であればなぜこうなったのか、という推測はできる。X68000の機能を体感してもらうのにせっかく搭載したFM音源を使って(一般層に)チープに聞こえる波形音源やPSGを模してどうするのだ?デモンストレーションにならない!という上からのお達しがあったのではないだろうか(大人の事情というやつだ)。そのためにわざわざステレオにして音を左右に振り分け、FM音源で再現するのに無理のない電子オルガンのような一般的に耳に馴染む音にしているのではないだろうか。今となっては逆にオリジナルと大きく異なることでX68000の音として認識されるようになっているのは皮肉に思える。

ストーリー

●X68000版

私たちの美しい惑星グラディウスは、亜時空星団バクテリアンの激しい宇宙侵略攻撃により絶滅の危機に瀕しています。あなたは、母なる惑星グラディウスを守るべく暗黒の宇宙に飛び立つ超時空戦闘機 "ビックバイパー" の乗組員です。壮大な異次元空間と、バクテリアンの総攻撃がビックバイパーを待ち受けます。めざすは敵の要塞ゼロス。あなたの使命は、ゼロスを破壊し、グラディウスに平和を取り戻すことにあります。

さあ、発進!

●アーケード版

我々は、ついに異次元空間と遭遇する。亜時空星団「バクテリアン」から母なる惑星「グラディウス」を守るため、超次空戦闘機「ビックバイパー」が今、暗黒の空間に飛び立った。

バクテリアンの総攻撃は激しく、宇宙各所に配置してあるスペース・コロニーから、エネルギーカプセルを奪い取って進撃してくる。そのカプセルを取り戻し、パワーアップ。敵戦闘機を、レーザー砲で撃墜するのだ。目指すは、敵要塞「ゼロス」!!

縦横スクロールにまどわされるな。敵の攻撃は、どこからくるかわからない。勇気と集中力で、ゼロスを破壊せよ。グラディウスに平和を持ち帰ることができるのは、君だけなのだ。

ジョイスティック、キーボードの操作方法

●ジョイスティックの使い方

ジョイスティックは、市販のアタリ社仕様で、2トリガーのものをご使用ください。

スティック…………

Aボタン……………

Bボタン……………

スティックを動かすことによって、超時空戦闘機「ビックバイパー」を動かします。

機銃の発射に使用します(パワーアップ時は、ミサイルやレーザーの発射に使用します)。

パワーアップに使用します(パワーアップしたいところで押します)。

●キーボードの使い方

キーの割り当ては、通常は以下のようになっています。

テンキー…………

Zキー ……………

Xキー ……………

Cキー ……………

テンキーを動押すことによって、超時空戦闘機「ビックバイパー」を動かします。

パワーアップに使用します(パワーアップしたいところで押します)。

機銃の発射に使用します(パワーアップ時は、レーザーの発射に使用します)。

ミサイルの発射に使用します。

●ポーズ(一時停止)

ESCキー

グラディウス改造キット

1988年には有志の手により『グラディウス改造キット』(転載可)が配布されている。現在はMORIYA (パピコニアン)さんのページ(http://retropc.net/mm/x68k/fw/)にて配布されているものを手に入れることができる。

アーケード版に更に似せて作られたという(マニアではないので正直どこが変わったのかタイトル画面以外よく分からないが)。そしてゲームスタートすれば、BGMまでそっくりに作り直されていることに感動する。これだ、これじゃなきゃ完全移植といえないのだ。残念ながら元々無かったネームエントリーに関しては無しのままだ。個人的にはポーズ(一時停止)が削られているのは痛い。確かにアーケードゲームではポーズなどできないが、そこまで似せなくても良かったのではないだろうか。

ちなみに粋な点は起動時のBGMが時間によって変化することだ。最もよく聞くことになるのは"HISTORIC SOLDIER"だろう。アーケード版ではネームエントリー時のBGM、X68000版では起動時のBGMに使用されている。起動する時間を午前5時から午前9時59分までは朝ということで"KONAMI MORNING MUSIC"が流れる。アーケード基板のバブルシステム起動時に流れるBGMとして使用されているものだ。そして、最後に『グラディウスⅡ』のオープニングとタイトル画面で使用された"TITLE DEMO"。これは夜の8時から8時59分までの間だけ聞くことができる最もレアな曲だ。

裏技の紹介

◆ミュージックモード

ゲームをスタートしてからESCキーでポーズをかけて、ローマ字とひらがなをロックするとA~Lで音楽を聞くことができる。

◆コンティニュー

ゲームオーバーの音楽が鳴っている時に「上下左右、ショット、ミサイル、上下」と入力する。ただし、キーボードではなくジョイスティックから入力しなければならない。コンティニューすると得点はそのまま開始されるが残機が2機になってスタートする。

TRACK LIST

ラジオ収録曲(FM音源)

内蔵音源

音源チップ:YAMAHA YM2151(OPM)

01 Historic Soldier (Loading)

02 Beginning of the History (空中戦)

03 Challenger 1985 (Stage 1)

04 Beat Back (Stage 2)

05 Blank Mask (Stage 3)

06 Free Flyer (Stage 4)

07 Mazed Music (Stage 5)

08 Mechanical Globule (Stage 6)

09 Final Attack (Stage 7)

10 Aircraft Carrier (Boss)

11 Game Over

合計時間 : 9:28

作曲者 : 東野美紀(01~09,11)、不明(10)

グラディウスはボス曲だけ作曲者は私ではなく別人だという話は有名ですか?イントロの駆け上がりはサウンドプログラマ田坂氏が付け足したと聞いています。この曲はワンコードではなく4小節目にサブドミナントが混ざっているように”私には”聴こえます。そこで今回は新解釈アレンジです。弾くの難しい! pic.twitter.com/J2ZfWTXN1S

— MIKI HIGASHINO 東野美紀 (@mkhgsnofficial) October 20, 2025

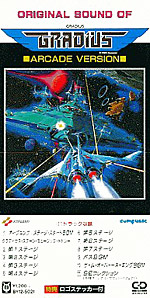

DISCOGRAPHY

オリジナル・サウンド・オブ

グラディウス

発売日: 1988年11月21日

価格: 1,200円

商品番号: BY12-5021

販売元: アポロン

収録曲

01 オープニング・ステージ・スタートBGM

グラディウス・ステージ・ミュージック・メドレー

02 第1ステージ

03 第2ステージ

04 第3ステージ

05 第4ステージ

06 第5ステージ

07 第6ステージ

08 第7ステージ

09 ボスBGM

10 ゲーム・オーバー~ネーミングBGM

11 SEコレクション

オリジナル・サウンド・オブ

グラディウス&沙羅曼蛇

発売日: 1987年11月21日

価格: 3,000円

商品番号: BY30-5180

販売元: アポロン

収録曲

1 グラディウス(アーケード版)

2 グラディウス2(MSX版)

3 沙羅曼蛇(アーケード版)

4 グラディウス(TVゲーム版)

レジェンドオブゲームミュージック

コンシューマーBOX

発売日: 2006年3月24日

価格: 16,800円(税込)

商品番号: SCDC-00497~506

販売元: サイトロン

グラディウス(Gradius) X68000版

ノーミス 実機プレイ 60FPS

X68 5インチソフト

X68 5インチソフト

MSX カートリッジROMソフト

MSX カートリッジROMソフト

MSX/MSX2/MSX2+ 3.5インチソフト

MSX/MSX2/MSX2+ 3.5インチソフト

PC-8801mkIISR 5インチソフト

PC-8801mkIISR 5インチソフト

X1/C/F/G/turbo/turboII 5インチソフト

X1/C/F/G/turbo/turboII 5インチソフト

アニメシングルCD

アニメシングルCD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

ファミコンソフト

ファミコンソフト

ファミコンソフト

ファミコンソフト

GBソフト

GBソフト

GBソフト

GBソフト

PCエンジンHuカードソフト

PCエンジンHuカードソフト

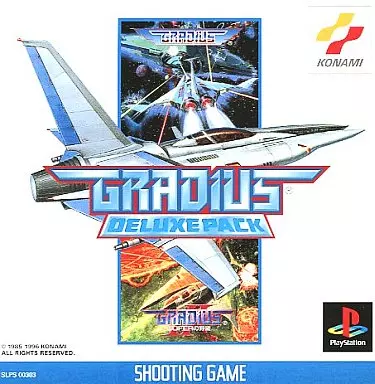

PSソフト

PSソフト

セガサターンソフト

セガサターンソフト

PSPソフト

PSPソフト

PSPソフト

PSPソフト

PS5ソフト

PS5ソフト

![PS5 グラディウス オリジン コレクション [通常版]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/110001520.jpg.webp) PS5ソフト

PS5ソフト

ニンテンドースイッチソフト

ニンテンドースイッチソフト

![Switch グラディウス オリジン コレクション [通常版]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/109004357.jpg.webp) ニンテンドースイッチソフト

ニンテンドースイッチソフト

プラモデル

プラモデル

ボードゲーム

ボードゲーム

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[コンプリートパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/pics_webp/boxart_m/124010531m.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[ベーシックパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010530.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[スターターパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010570.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

テクノポリス

テクノポリス

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

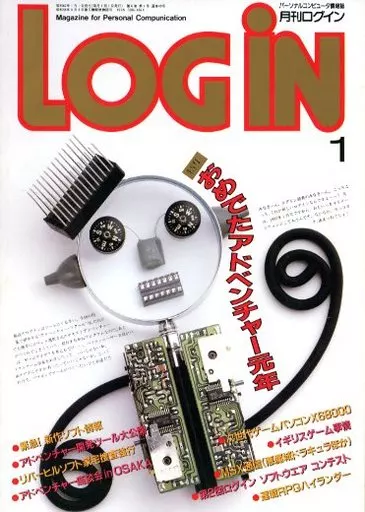

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

単行本(実用)

単行本(実用)

ムックその他

ムックその他

一般PC雑誌

一般PC雑誌

アニメムック

アニメムック

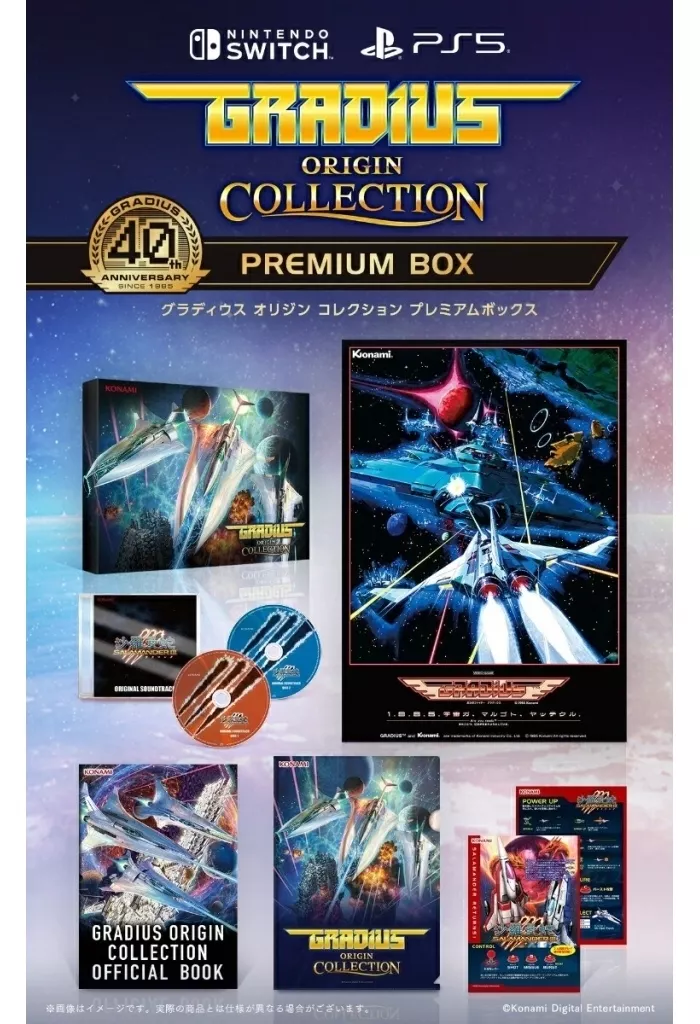

PS5版グラディウス オリジン コレクション プレミアムボックス 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信

PS5版グラディウス オリジン コレクション プレミアムボックス 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信

PS5版グラディウス オリジン コレクション 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信

PS5版グラディウス オリジン コレクション 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信

SW版グラディウス オリジン コレクション 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信

SW版グラディウス オリジン コレクション 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信

グラディウス&沙羅曼蛇

グラディウス&沙羅曼蛇

「グラディウス」アーケードサウンドトラック

「グラディウス」アーケードサウンドトラック

GRADIUS ULTIMATE COLLECTION

GRADIUS ULTIMATE COLLECTION

GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」

GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」

ミュージック フロム コナミアーケードシューティング

ミュージック フロム コナミアーケードシューティング

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

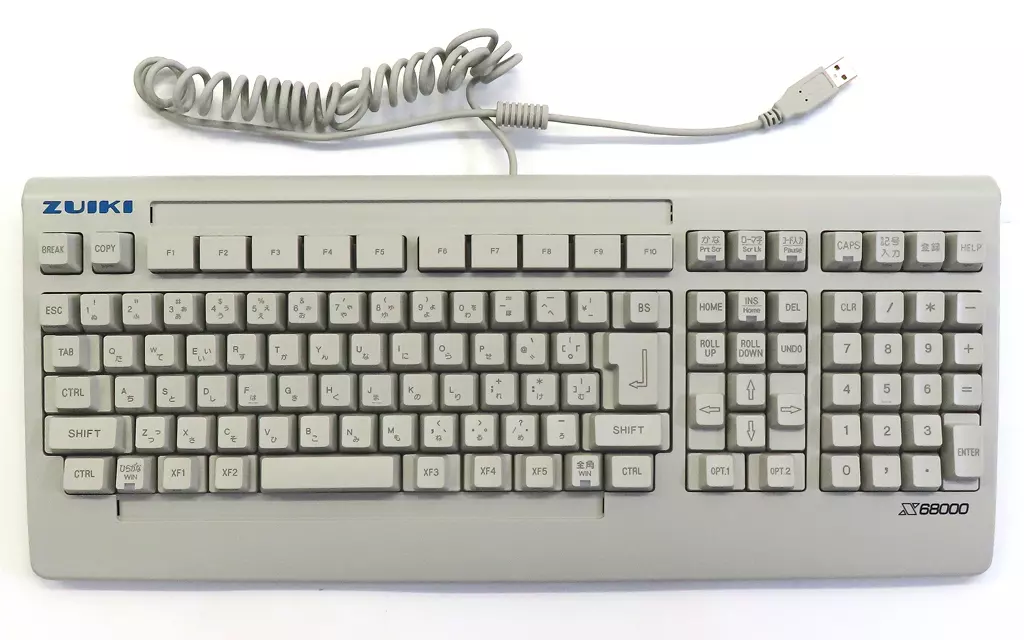

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

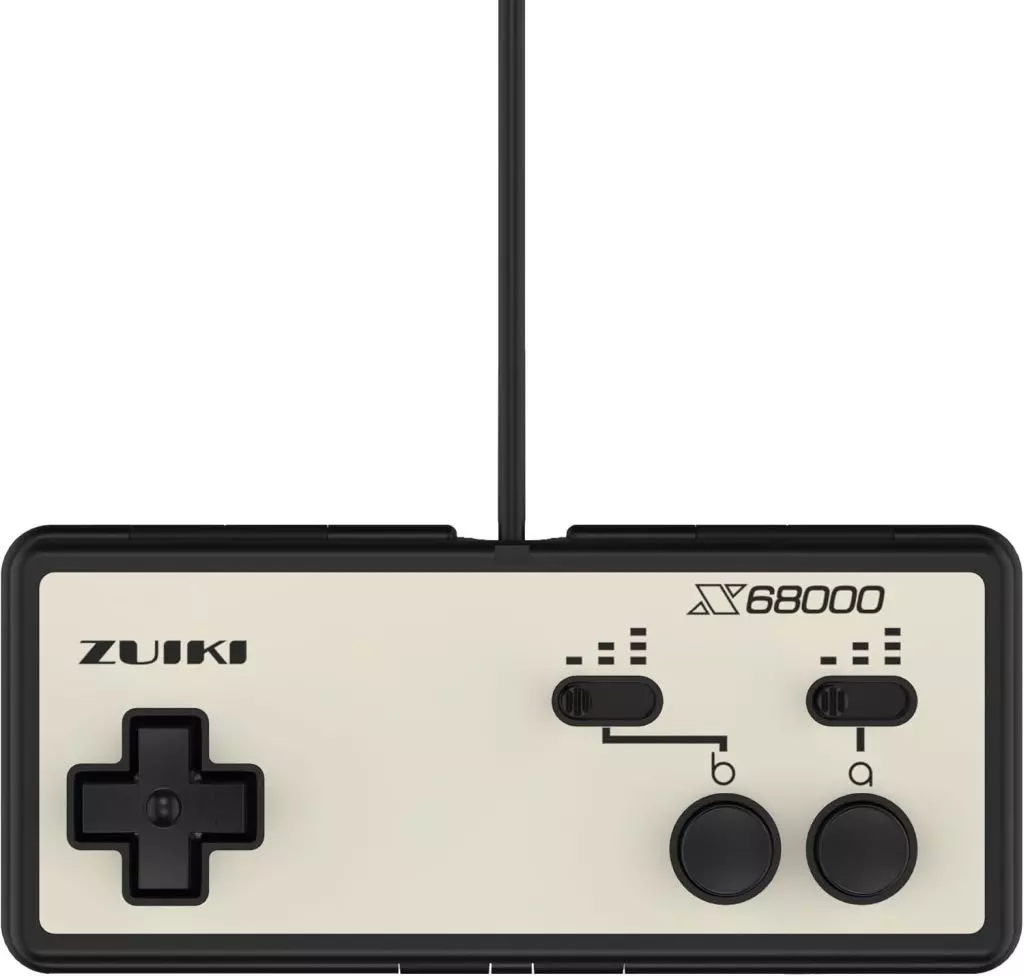

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)