『アフターバーナー』X68000版 について

◆『アフターバーナー』概要

『アフターバーナー』(AFTER BURNER)はセガがアーケードゲーム用として開発を行い、1987年7月28日に稼働した3D視点体感型シューティングゲーム。当初はダブルクレイドルタイプのみの稼働で1780,000円にて発売。クレイドルタイプは発売が遅れ8月25日に975,000円で登場した。国内外合わせて12,000台、80億円の販売を見込んでの船出だった。結果11月には販売が13,000台に達し、営業利益拡大(前期比39%増)に貢献した。

稼働当初は未完成状態(完成度7割)である『アフターバーナー』(Ⅰ)での稼働だった。わずか2か月後に元々予定されていた『アフターバーナーⅡ』が改造用ROMとスロットルレバーのセットで登場。ダブルクレイドルタイプ用(12,000円)が9月17日に、コマンダー(クレイドルを名称変更)タイプ用(45,000円)が9月28日にそれぞれ発売。また、稼働しないシティータイプ(アップライトタイプ)が10月20日に494,000円で新登場した。

『アフターバーナーⅡ』の改造キットが登場した時に殆どが改修されたため、一般的に『アフターバーナー』といえば『アフターバーナーⅡ』のことを指すことも多い。

地面側が回転するという発想、ミサイルの煙により視界が遮られる演出、サンプリングをメインに使用したBGMや効果音。それまで見たゲームを根本から覆す内容だった。当時はゲームセンターに足を運ぶなんてことはあまりなかったのだが、このゲームの為に足を運ぶようになった。あげくの果てにはヘッドホン端子が用意されているのをいいことにラジカセを持ち込んで録音まで行なった。そのくらい夢中になるゲームであった。

◆FM TOWNS版『アフターバーナー』の登場

オリジナルが登場した1987年当時の家庭用ゲーム機やパソコンでは非力すぎて『アフターバーナー』を完全に近い移植を行うことは不可能だった。とにかく元のハードが力技すぎる設計のために、家庭用ゲーム機でまともに移植できるハードが出るまではおおよそ7年を要している。

国内で最初に移植されたのは1987年12月発売のセガマークⅢ版。しかしあのリアルさは全く無かった。それでも、早期に移植されたという点ではありがたみを感じずにいられない。

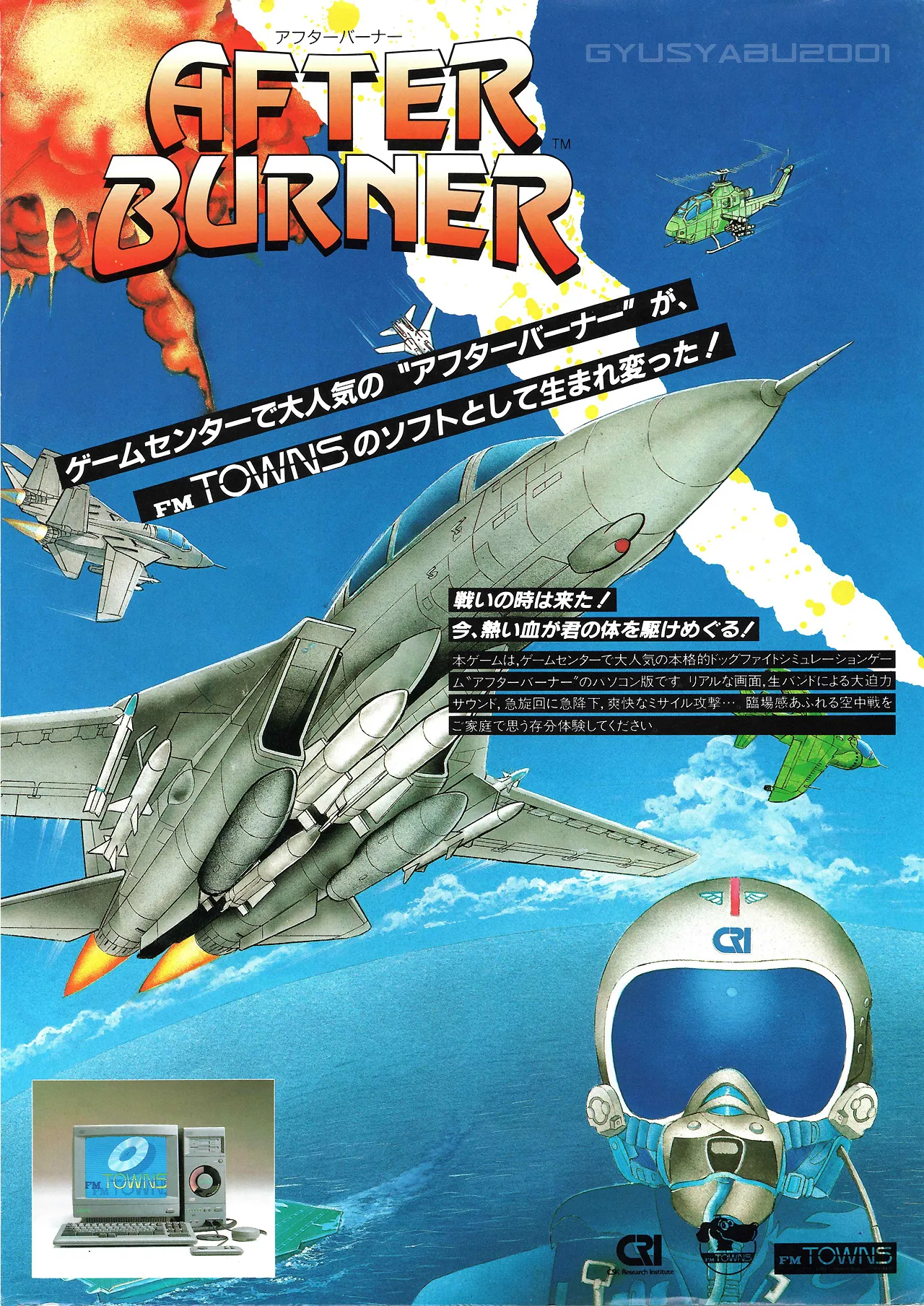

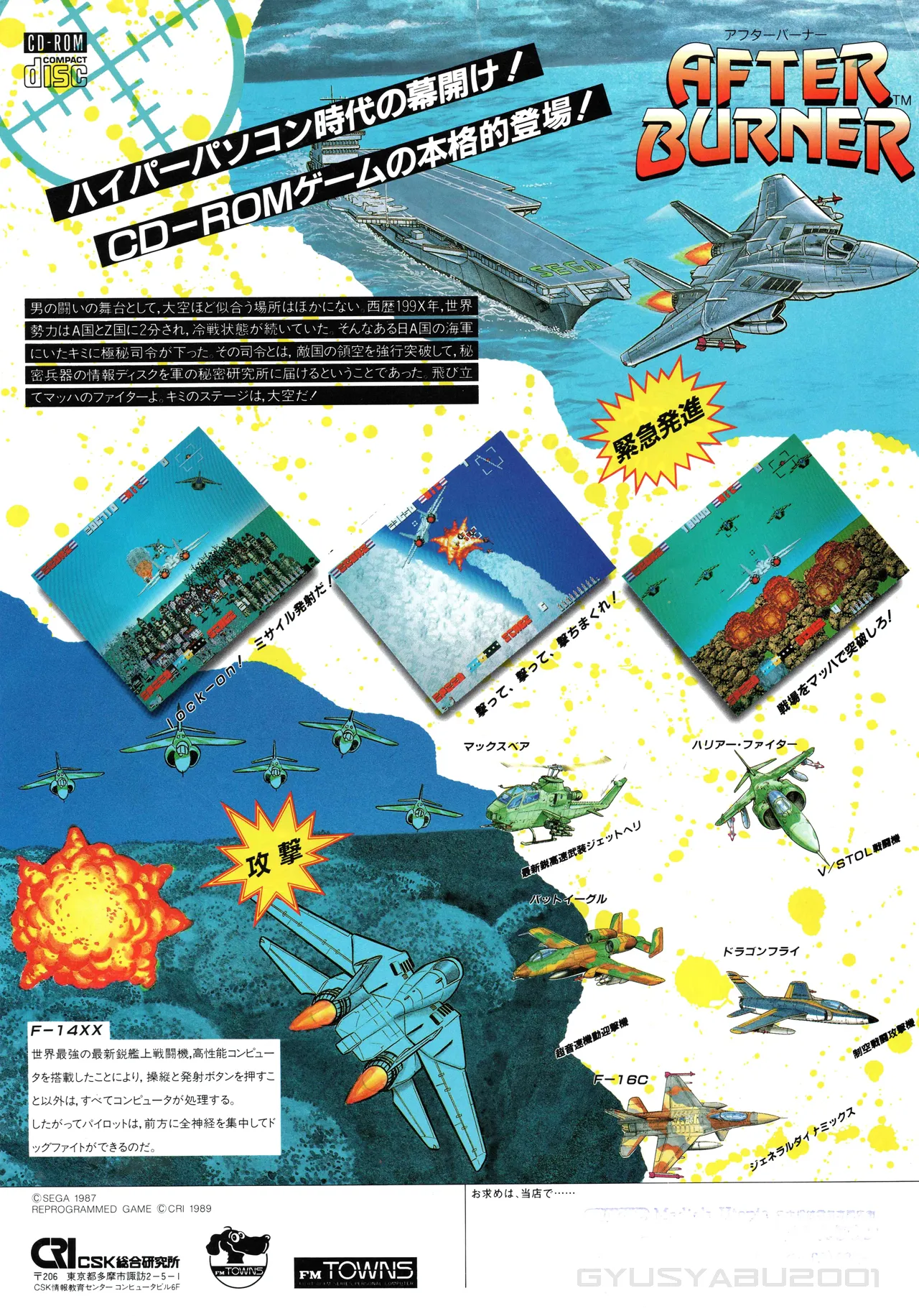

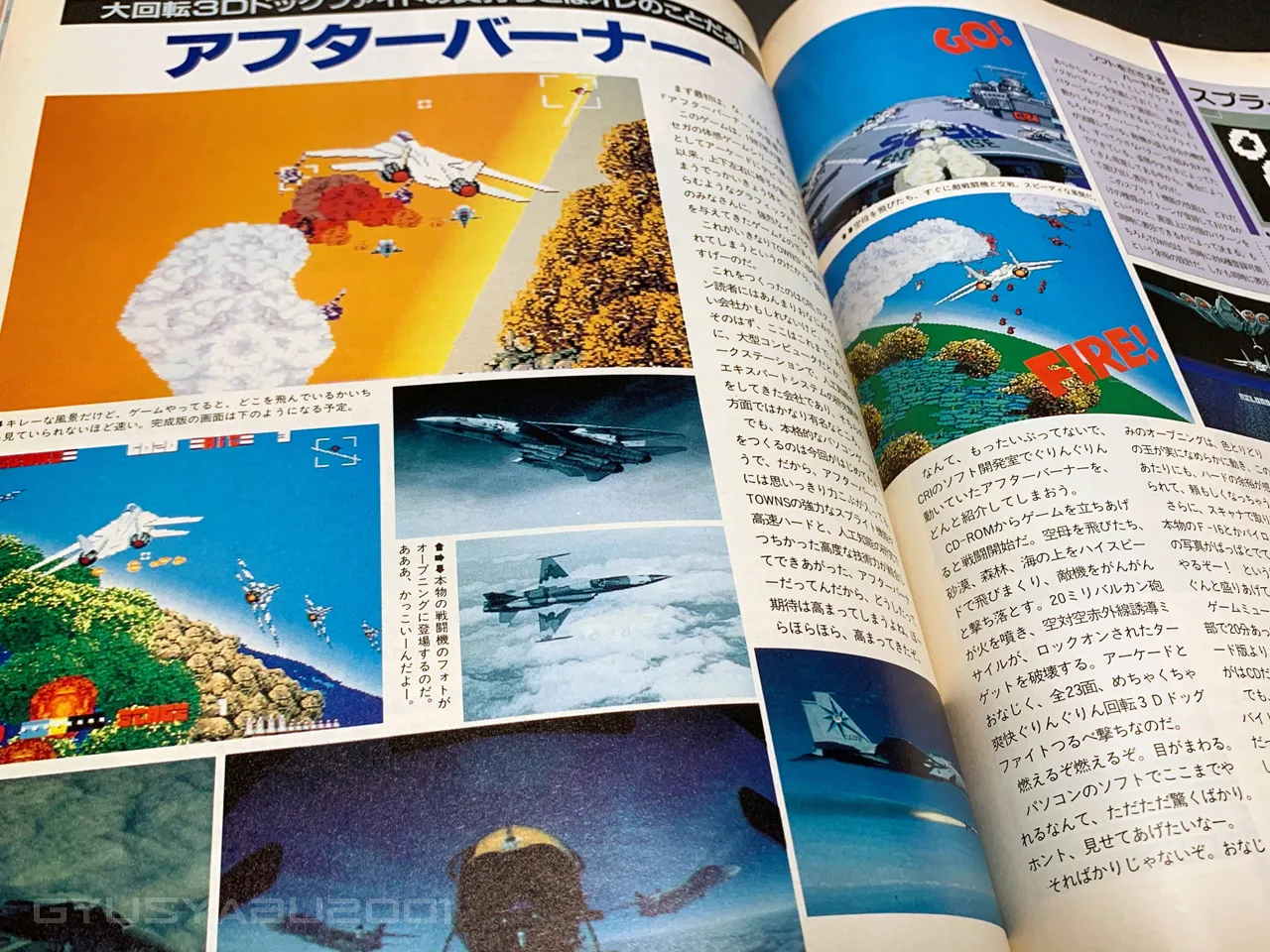

X68000版を語るには同時期に出たライバル機とも称されることもある富士通 FM TOWNS版に触れないわけにはいかないだろう。FM TOWNSはハイパーメディアパソコンと銘打ちCD-ROMドライブを標準搭載した32bitパソコン。そのローンチタイトルとして1989年2月28日にFM TOWNS版の『アフターバーナー』(内容はⅡ)がCSK総合研究所から華々しくデビュー(製品の内部バージョンは1.01)。販売本数は10,000本を超えたという。

FM TOWNS版の『アフターバーナー』はたった4名で開発されている。現在はセガで活躍されている当時入社2年目の鯨井亨(Toru Kujirai)と同期の社員が1名、そして新人2名だ。鯨井亨はプランナーとしてまとめ役でありながら、敵キャラクターのドット打ち、BGM収録の立会いや、イベントスタッフまでこなしている。

プログラムは石田之博*1(Yukihiro Ishida)が担当。新人の1人だ。1988年3月に九州芸術工科大学を卒業後、1988年4月にCSK総合研究所へ入社している。入社後は、東京研究所AI環境部のAI言語課ゲーム・チームに配属。FM TOWNSと並行開発でありながら1年にも満たない期間で『アフターバーナー』を完成させている。新卒入社早々に大役を任され、本体発売までの短期間でこれだけの仕事を行わなければならなかったことは察するに余りある。

※1 石田之博の漢字はfacebookに投稿されている新年の挨拶などから参照できる。

https://www.facebook.com/yukihiri

https://www.proz.com/profile/1326554 CV/Resumeに添付のPDFを参照

https://www.linkedin.com/in/yukihiro-ishida-65695024/

※2 情報提供 ichi1 @ichi12345678 さん ・

画面写真を雑誌で見た限りはほぼ理想の出来栄えでかなり期待した。期待しないほうがおかしいだろう。アーケード版そのままに見えるカッコいい自機、描かれた地形、ミサイルの煙。数々の自然画。紹介記事を読んでFM TOWNSとCD-ROMという大容量がなす技に震撼した。『アフターバーナー』に恋焦がれている一人のプレイヤーとしてはこの一作だけでFM TOWNSを購入する動機として充分であり真剣に検討した。

engadget日本語版(Webアーカイブ)

engadget日本語版(Webアーカイブ)とにかくFM TOWNSは大阪日本橋のパソコンショップでも発売後しばらくは『アフターバーナー』が最もプッシュされており(逆にこれくらいしか派手なソフトは無かった)店頭でプレイできる状態で展示されていた。これは富士通の意向でもあったようだ。イベントでもFM TOWNSは『アフターバーナー』で一点突破を狙ったという話が当時富士通の広報であった 秋山岳久(Takehisa Akiyama)により残されている。

実際に自分の目で製品を見てプレイした時は別の意味で驚いた。動きは想像すらしなかったガクガクした動きだった。そして、数ステージ毎にデーターをロード(例外としてステージ1~2は発生)するので数秒の待ち時間があるうえ、その間はゲームもBGMが途切れる。ロードが終わったらBGMは最初からの演奏し直しだわで過剰な期待に対してがっかりする出来だった。音楽もアレンジ版がCD-DAで流れるというもので求めていたものと違った。

もし、FM TOWNS版『アフターバーナー』が完璧に近い出来栄えであったならX68000は早くに終焉を迎えていたかもしれない。

だが、揶揄を行うことの多いX68000ユーザーこそFM TOWNS版の開発には並々ならぬ苦労があったことを知っておくべきだろう。まず開発資料が筐体の資料以外ほぼ何も無かったとのこと。そして、たった4人(しかも内2人は新人)の開発体制。

開発はFM TOWNS発売まで余裕で1年を切っている初夏(5月頃?)になって、やっとスプライト機能を搭載した開発機が到着し本格スタート。夏にはFM/PCM音源搭載機の開発機が到着しBGM/SEと仕様を確定。秋に生演奏の収録。しかし、最終仕様の開発機は冬に入ってもまだ届かない。

そして、年明けになってデバッグも終わるかというときにやっと最終仕様開発機が到着(発売まで2カ月弱しかない)。早速、最終仕様開発機で動作させてみると動きが超スローになるという緊急事態が発生する。バグなどを疑い調査するも不明であり、途方に暮れダメ元で富士通に問い合わせると仕様変更(メモリスピードを落とした)があったことが判明。その後、マスターアップデッドエンドまでその対応の作業に追われたという。FM TOWNS最初の展開を大きく左右するソフトであったためよくある開発延期など許されないことは想像に難くない。聞くも涙語るも涙の物語だ。

※3 情報提供 ichi1 @ichi12345678 さん

X68000ユーザーが『アフターバーナー』を比較する際に、FM TOWNS版はグラフィックを強化したためにゲーム性が犠牲になったと評することがある。が、これは大きな誤解だ。画面の書き換えがバタバタしている感は受けるが実は動作スピードに関しては問題ではない。

致命的な欠点は移動範囲のおかしさにある。これがゲーム性を大きく損ねている点だ。まず真横の移動ができない(横を押しても斜め上に移動していく)。加えて左下、右下に移動できない(これも斜め上に移動していく)、真上の頂点が左右の上角より「大幅に」下がる。そして、ありえないことに左右の位置が対象ではない。こうなるとプレイヤーは意図した場所にサイトを合わせることができないのでゲームとしての観点でオリジナルと比較すると破綻しているのだ。

デモ画面を含め動きがワチャワチャしているように見えるのはそういった理由が主だろう。

◆X68000版『アフターバーナー』の登場

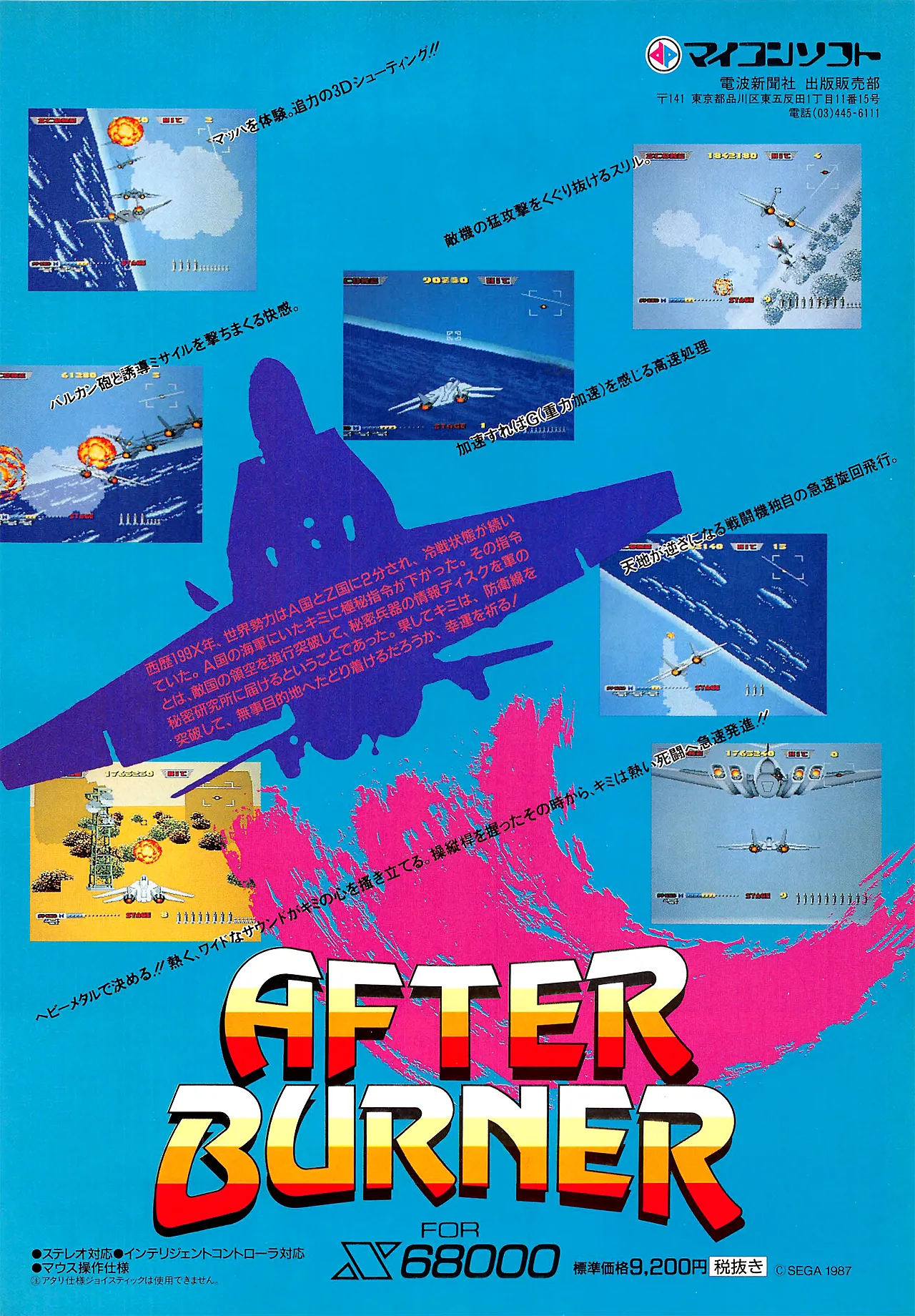

先行したFM TOWNS版よりおよそ2ケ月遅れの1989年4月26日にマイコンソフトが移植・開発を行ったSHARP X68000版が電波新聞社から登場。タイトル名は『アフターバーナー』だが内容は『アフターバーナーⅡ』だ。搭載メモリ1MBの初代・ACE・PROを含めた全機種に対応している。(当時2MB標準搭載モデルは発売したばかりのEXPERTのみだったが裏技でオンメモリに対応していた)開発期間はおよそ1年(マイコンBASICマガジン1988年6月号「幸運私真矢の大予言」参照)に及ぶ。(プチネタ:幸運=らっきー、私=あたし、真=ま、矢=や を逆に読むと山下章)

移植を担当したプログラマーは 松島徹(Tetsu Matsushima)。X68000では同社の『スペースハリアー』の移植にもメインプログラマーとして担当した。開発の難航と疲れからか、開発中に趣味で作ったとされている『ボスコニアン』を発売している。

X68000版『アフターバーナー』の開発コンセプトは「すひ゜ーと゛か゛はやい。 かっこいい。 みさいる みた゛れうち。ろーりんく゛ く゛りく゛り。 あふたーは゛ーなー まっは3。て゛っかい くうほ゛。 けむりか゛ と゛は゛ぁ!」

特徴的なのは操作方法だ。自機の移動にはアナログ操作を可能としたマウスを使用する。一般的なアタリ仕様ジョイスティックは対応していない。キーボード操作もだ。(ただし、スピードスロットルの操作や一時停止などはキーボードで行う。)

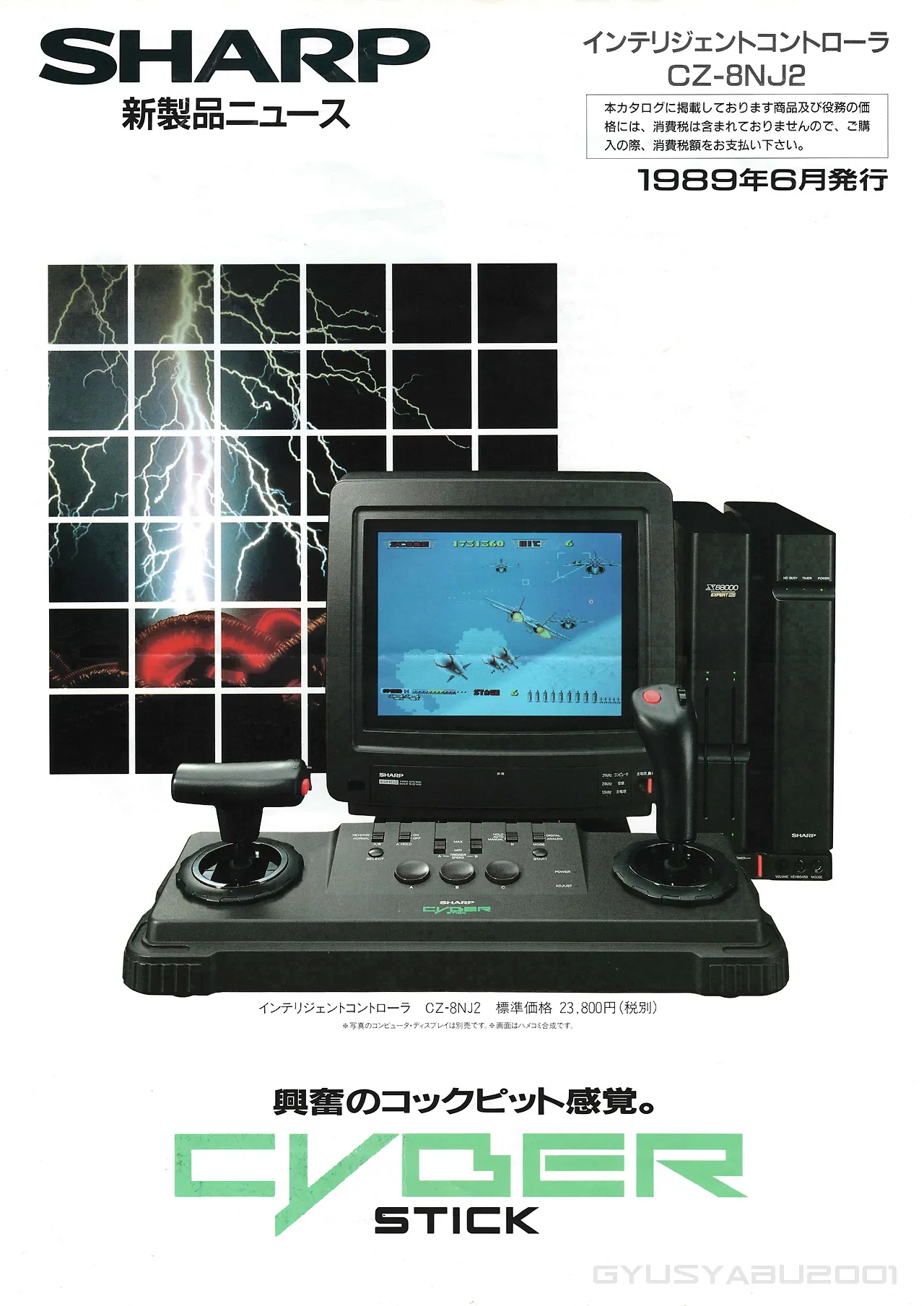

周辺機器として『アフターバーナー』のために開発された アナログジョイスティック(インテリジェントコントローラー)に対応していた。6月発売(5月末の情報もあり)ではあったにも関わらずパソコンサンデーではあたかも『アフターバーナー』と同時発売のようにお目見えし紹介されている。(製品版との見分け方はボタン手前の「CYBER STICK」のグリーンでプリントされたロゴの有無。雑誌紹介でも発売前はロゴ無しを見ることができる。)

◆期待とは違った出来栄え

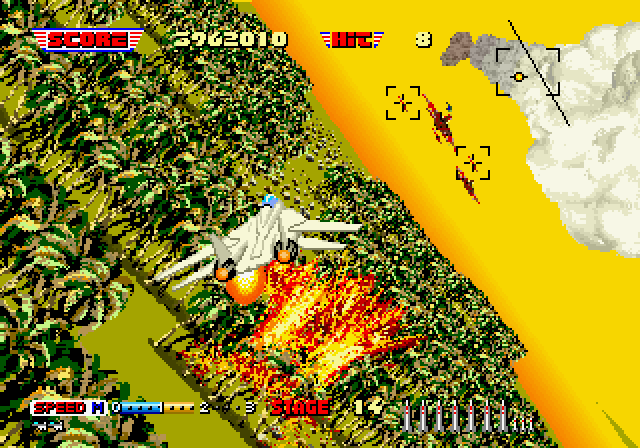

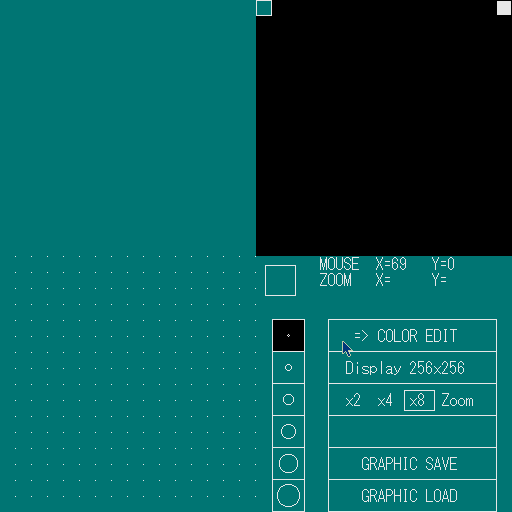

このX68000版。ゲームとしては頑張っているものの見た目はオリジナルとかけ離れていた。地上の背景パターンが殆ど無いのは仕方が無いとして、あらゆる視覚的な部分で大きく見劣っていた。特に自機の描画まで変えてしまった(上画像参照)のは意味が分からなかった。あらゆるバランスを取りながらの移植なんだろうけども、FM TOWNS版を見てしまうと、何かもう少し…もう一歩近づけなかったのか?と思ったのも事実だった。

現在ならこれ以上のデキはX68000の性能では難しかったことくらい想像に難くない。しかし、1989年当時に多くのプレイヤーがX68000でどこまで『アフターバーナー』を再現できるかなどそうそう分かるはずもない。

「マイコンBASICマガジン」上でさえ一部画面が初公開された際に「完璧に近い状態で移植されると思われます」という記事が掲載された。しかもこの記事のライターはあのX68000版『ドラゴンスピリット』のBGM移植を担当した川野俊充(Toshimitsu Kawano)であり、現場側でも当時はどこまで再現できるのか未知数だったことが読み解ける。今で言うハードルを上げるという行為に一介のプレイヤーである私は大いに期待した。凄いものが登場するぞ!とワクワクした。その期待が大きすぎたため落差にガッカリしたのだ。

それでも自宅で楽しめるということは、『アフターバーナー』に恋い焦がれた身として非常に嬉しい出来事であったことは間違いないということは記載しておこう。

◆X68000版の大きな問題点

しかし、ゲームとして問題に思える点もあった。それは、コンティニュー回数が無制限のため誰でも初回プレイでクリアできることだ。これはオリジナルの設定であるのだが、ハイスコアやヒット数に拘りのない私はあっという間に飽きてしまった。

ミスしてもその場から再スタートするような業務用基板の作品は、移植されるにあたりコンティニュー回数を制限したり、一定面数に戻すなどの改変で壁を用意し、クリアに向けたプレイヤーの鍛錬を必要とさせるものもそれなりに多い。当時発売されていたX68000の作品であれば『スペースハリアー』なら一定面まで戻されるし、『沙羅曼蛇』ならばコイン数は99までクレジットできても残機を3倍にするだけなどにして壁を設けていた。この「壁を乗り越える」という達成感がまったくなかったのだ。

また、オリジナルの『アフターバーナー』やFM TOWNS版であれば、ド迫力のサウンドやPCMによる効果音、圧倒される画面でゲームとは別のアトラクションとして楽しむこともできたが、トレードオフで作成されたX68000版はその点も厳しかった。

◆声の大きいX68000版絶賛論

グラフィックを犠牲にしてのスピード感重視に舵を切ったのは松島徹の求めた『アフターバーナー』の最適解であり、多くのプレイヤーが賛同したのは事実だろう。だが、無理移植に正解はなく、多くのユーザーが求めた出来栄えだったかと言い切れるかといえばそうでもない。「当時、見た目を捨てて動きを優先したX68000版に文句を言うプレイヤーは(周りに)いなかった」というような発言も散見される。

文句を言う人は存在しない。見たこともない。これはコミュニティの問題だろう。操作系でさえマウスとキーボードの併用が難点とされる記事(工学舎刊 I/O 1989年6月号)もあった。雑誌上では文句まではいかなくてもグラフィック面は嫌味にならない程度の一言やフォローは必ず入っていた。地上パターンの少なさ、煙のメッシュ表現やボーナスステージの壁などに不平不満を言う人はいない!ということはない。少なくともここに私一人だけでもいたことは記しておきたい。本来の『アフターバーナー』はロックオンしてファイアしてグルグル回るだけの作品ではないのだ。

当時、グラフィックで意見が割れた一つが煙のメッシュ表現だ。アトラクションとしての『アフターバーナー』は煙で前が見えなくなることが重要な演出の一つでもあった。そのため、速度面より見た目を求めるプレイヤーもそれなりに存在し、改造方法が雑誌にも早々に掲載された。そして、実際には敵がミサイルを乱発してこない限り元と比べてそこまで大きく処理落ちしないことも付け加えておきたい。

ゲーム性重視!という言葉でも現在では評価されるX68000版。しかし、ゲーム性そのものを変えてしまう致命的な欠点があった。X68000版ではローリング(空中旋回)さえしていれば敵のミサイルを100%回避できてしまうのだ。X68000版『アフターバーナー』でミスをしない攻略はいかにうまいタイミングでローリングさせるかということになる。

アーケード版は真逆で(本来はこちらが正だが)意図しないローリングをさせないことは基本中の基本。ミサイルが放たれた段階でローリングを行ってしまったら運を天に任せるようなことになる。本来の魅力を削ぐ行為だが急激な操作を避けローリングを起こさないプレイを心がけるというのもゲームの緊張感に一役買っていたのだ。(もちろんアトラクション的に楽しむプレイヤーは訳がわからずグルグル回り、そして…撃墜されていた)

購入したほとんどの人はマウスでローリングがグリグリできるのでローリングしまくっていたら100%回避できることに気づいたはずだ。それを不思議に思わないのはアーケード版をそもそも理解していないということなのだ。そして、そんな方がX68000版『アフターバーナー』で他者にマウントを取ろうとする不用意な発言はすべきでないだろう。(色々と何かを見た)

◆サイバースティックを作らせた『アフターバーナー』

X68000版の『アフターバーナー』と切っても切れない関係になるのがこの インテリジェントコントローラー(CZ-8NJ2)サイバースティックだろう。マイコンソフトとユニオン電子工業、シャープの3社が半年以上の歳月をかけ共同開発したものでシャープから発売(後に電波新聞社からも XE-1AJ の名で発売)された。

X68000 版のアフターバーナー登場時には発売されていたと誤解されやすいが、およそ1ヶ月後の発売。定価23,800円(税別)とそれなりに高額に見えたが、当時17,500円で購入しているので実売はそこまで高くなかった。また、アナログ操作だけと思われがちだがデジタル操作も対応しているので過去の3D視点ゲームにも対応可能だった。ちなみにあまり知られていないが、スティックとスロットルの入れ替え(右利きと左利きに配慮)が可能である。また、スティック交換時の装着音は一眼レフレンズの装着音から着想を得たとされている。

上記は一例だが後にアナログスティック対応作品も次々に登場している。シャープの製品ではあったが、PC-9801 シリーズや FM TOWNS のゲームでも対応作品は発売されている。

X68000用:サイバリオン、遊撃王Ⅱ エアーコンバット, F-15 STRIKE EAGLEⅡ, ガンシップ, グループ・エックス, スターラスター

NEC PC-9801用:遊撃王Ⅱ エアーコンバット, 零戦記, エアーコンバットⅡ, エアーコンバットⅢ, F-29リタリエイター, F-15 STRIKE EAGLEⅡ, RAC RALLY, ガンシップ2000、グループ・エックス, グランプリサーカス、グランプリサーカス2, スリップストリーム'93 レブ・リミット、ストライクコマンダーPLUS

NEC PC-9821用:F-15 STRIKE EAGLEⅢ

富士通 FM TOWNS用:エアーコンバットⅡスペシャル, F-29リタリエイター、ウイング・コマンダー、ガンシップ、ギャラクシーフォースⅡ、ターボアウトラン、アフターバーナーⅢ、ストライクコマンダーPLUS

…など。

基本はマウス操作とはなっているが、楽しく遊ぶにはかなり不十分だ。本気で遊ぶにはサイバースティックは必須。躊躇なく購入した。

期待に胸高まる瞬間だ。思ったよりスティック操作のストロークが深く、フニャフニャでだなというのが第一印象。そして遂にプレイする。確かにマウスなんかとは比べ物にはならない没入感の高さだ。マウスと比べてロックオンの精度が格段に上がり、操作性の素晴らしさもありゲームとしての面白さは跳ね上がる。普通のプレイヤーならこれで文句が出ることは無いだろう。

◆それでもやっぱり私は

…だが、操作性や機体の動きがオリジナルとはやはり異なることが気になった。一般的には気づかないだろうが、「SEGA スーパーゲーム6」のビデオを繰り返し見ていたのでそこのあたりはすぐに違和感を覚えた。これはある意味不幸だったかもしれない。

空気を切り裂き飛行するという機体と地面の動きの違いに気づいてしまった。地平線の角度が浅い X68000版は機体の動きが 早すぎる(軽すぎる)のだ。アーケード版は左右移動時は地面が、上下移動時は機体の動きが各1テンポ遅れるのに対してX68000 版は0.5テンポ遅れのような感じでこちらもやはり早すぎるのだ。(FM TOWNS版はもっとひどい)

また、画面の端に移動した際の地上の傾き方がX68000版は明らかに浅い。(FM TOWNS版はそこそこ再現できている。)

サイバースティックを早々に準備し、こちらからは歩み寄る努力はしたのだ。しかし、オリジナルとの大きな操作性の違いに気づいてしまったばかりにどうしても不満が残った。しかし、『アフターバーナー』の発売があったからこそ、サイバースティック の誕生があったと言っても過言ではないだろう。そういう点では X68000 にとって『アフターバーナー』は特に意義のあるゲームソフトだと言えるだろう。そして、改めてオリジナルの『アフターバーナー』がどれだけ偉大であるかを思い知らされたのだ。

ただし、当時家庭でプレイできる『アフターバーナー』はまだまだ少なくその中では断トツに良かったという事実は残しておきたい。移植であるという雑念を捨て、無心でプレイすればX68000版は相当遊べるものになっている。

◆X68000で歴史的結果を残したソフト

個人的評価と市場動向の話は別だ。『アフターバーナー』はX68000作品として歴史的な結果を残している。ユーザー数がNEC勢に比べ圧倒的に少ないX68000のみのプラットフォームで「ログイン」(アスキー刊)1989年6/16号, 7/7号と2号続けて2位以下に圧倒的差を付けて1位を飾っている。「マイコンBASICマガジン」(電波新聞社刊)でも1989年7月号のSuper Soft HOT 50にて1位(翌月でも2位)を飾っている。マイコンソフトのX68000タイトルで最も売れたのは『アフターバーナー』だということだが、X68000の中でも最も売れた作品で間違いないだろう(記録ではなく記憶だが5万本くらいとの事)。

もうこっそり出しちゃってもいいかもしれない話。この記事の中で「3年前は4万本売れた」タイトルとはなんぞや?という話になった。1991年の記事から3年前だと1988年になり、考えられるのは『ドラゴンスピリット』くらい。あうぇっど(@Awed_Urshy)さんを通じて市川さん(現マインドウェア代表)や山下章さんに確認を取っていただいた。

市川さんによると『ドラゴンスピリット』は17,000本前後ということと4万本は考えにくいとのこと。山下章さん御本人は数字がわからないとのことで、藤岡(なにわ)さんに確認を取っていただきました。以下原文ママ。

「確かにX68Kの生産台数が4万台か5万台売れたと聞いた時にソフトの生産数が同じ本数生産した記憶が有ります。社内、社外の人にその話をした記憶は有ります。しかし、ドラスピかアフターバーナーか記憶が定かでは有りません。」

とのことだ。正確な本数は分からないが忍者犬x乳丸さんなどの証言も考えると藤岡さんの話や上記記事の話は『アフターバーナー』の話であることが濃厚であるような気がしている。

https://x.com/opaimar/status/1859770473858596887(2024)

https://x.com/opaimar/status/18597723493206592857(2024)

◆BGMについて

アフターバーナー セガ・ゲーム・ミュージック VOL.3

アルファレコード/1987年10月10日

メディア/価格:

CD 28XA-109 2,800円

CT ALC-22915 2,200円

LP ALR-22915 2,200円

収録曲:①〈After Burner〉(1)Maximum Power~Final Take Off (2)Red Out (3)Super Stripe (4)After Burner (5)City 202 ②〈Alien Syndrome〉Title~Round表示~Doons Day(Main BGM)~Killer Instinct(Boss BGM)~Ending~Name Entry ③〈Super Hang On〉(1)Opening~Hard Road (2)Outside A Crisis (3)Sprinter (4)Winning Run~Goal~Name Entry ④〈SDI〉(1)Illusion (2)An Imminent War (3)Sky Sun (4)System Down (5)Satellite Attack~Perfect (6)We Are Desirous Of Peace(Ending)~Blue Moon(Name Entry) ⑤〈Dunk Shot〉(1)Team Select~Beat Away (2)Toast! (3)Hide & Seak~Winning Ceremony (4)One On One (5)The Fight~Winning Song (6)Ranking ※ダンクショットが収録されるのはCDのみ。

オリジナルのBGMは 川口博史(Hiroshi Kawaguchi, 1965年4月12日-)が担当している。アーケード版稼働からおよそ3カ月後に発売されたオリジナル・サウンドトラック「セガ・ゲーム・ミュージック Vol.3」にはメインメロディーが収録されている。アルバムが割と早く世に出たため、アーケード版にもメロディーがあると思っている人も存在した。後に業務用基板のオリジナル・サウンドトラックが発売されている。

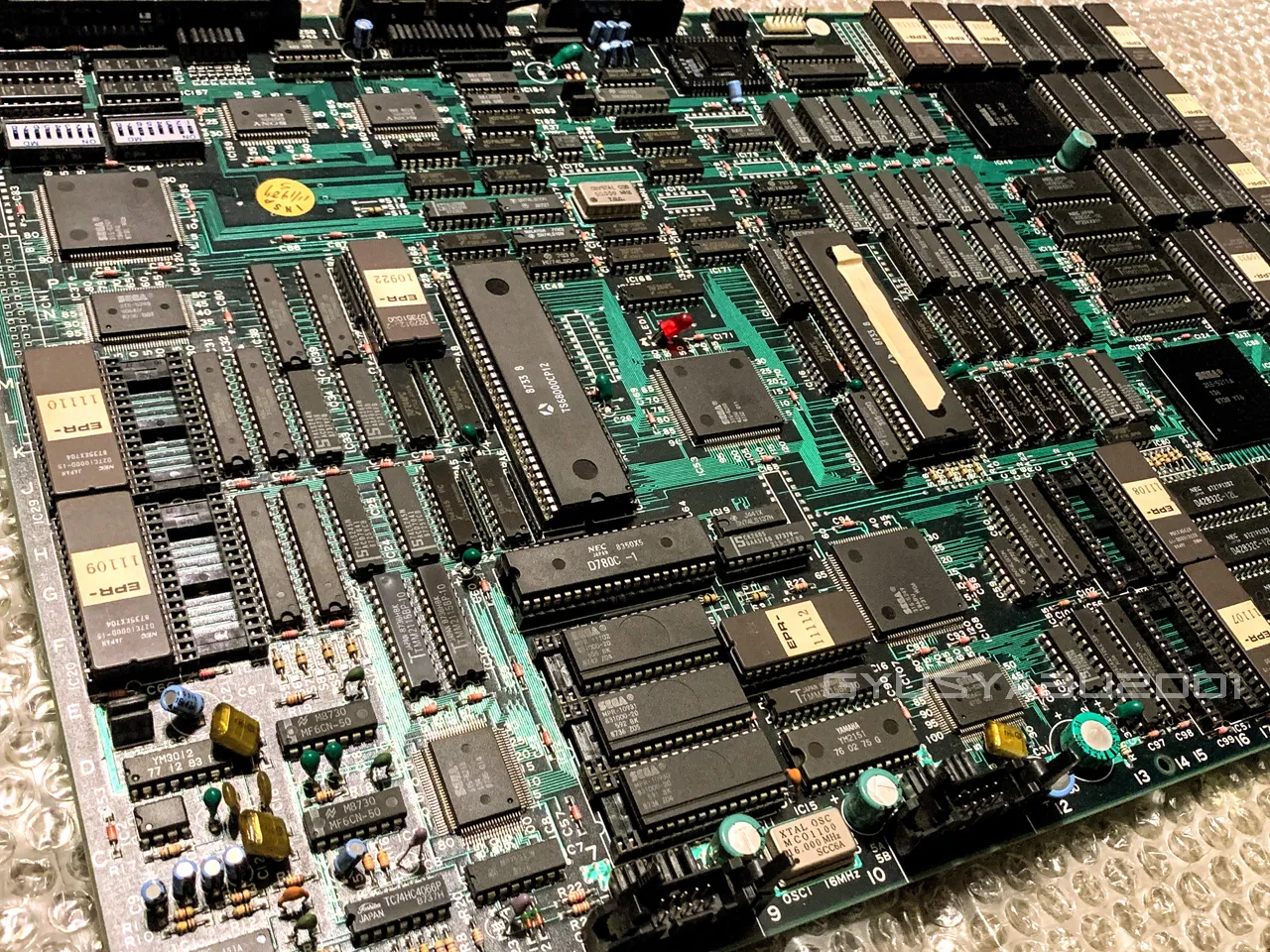

『アフターバーナー』の業務用基板には音源としてYAMAHA YM2151(同時発音数8音ステレオFM音源)1個とSEGA 315-5218 LSI(12bit/31.25kHz 同時発音数16音ステレオPCM音源)が搭載されている。(当時の販促物には FM音源DAサウンド式 と記載)

楽器音と効果音、ボイスを含めたPCMは128KBのROM3個に分かれて収録されており、容量は合計で384KB(MPR-10930, MPR-10931, MPR-11102)。BGMにはPCM音源8音を通常使用するが「Red Out」と「After Burner」のみイントロで効果音を2音追加使用している。

X68000版は業務用基板と同様にメインメロディー無しである。メインの移植担当は『スペースハリアー』や『ボスコニアン』、他社では『イースⅡ』でおなじみの永田英哉(Hideya Nagata a.k.a Yu-You,19XX年9月29日-)。リズムパートとBGMの一部パートは粟田英樹(Hideki Awata a.k.a YUU, 19XX年7月20日-)が担当している。

FM音源は8音フルパートで演奏に使用。ADPCMはリズムとオーケストラヒットで使用している。ギターを含めて際立った再現性の高さは無いのだが、バランス良い作りになっている。色々な方のMDXファイルを聞くとより際立ってバランスの良さが理解できる。

X68 5インチソフト

X68 5インチソフト

FMTソフト

FMTソフト

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

アニメ系CD

CDアルバム

CDアルバム

アニメ系CD

アニメ系CD

セガマーク3ソフト

セガマーク3ソフト

ファミコンソフト

ファミコンソフト

PCエンジンHuカードソフト

PCエンジンHuカードソフト

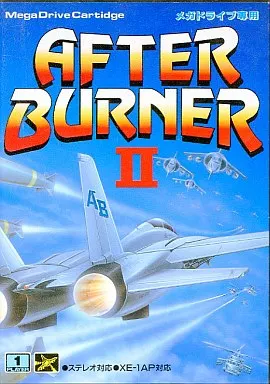

メガドライブソフト

メガドライブソフト

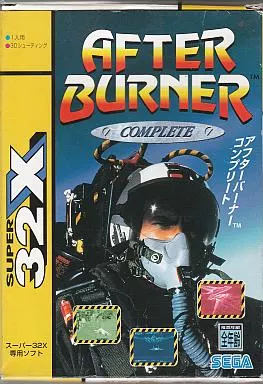

メガドライブソフト(スーパー32X)

メガドライブソフト(スーパー32X)

セガサターンソフト

セガサターンソフト

PS2ソフト

PS2ソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

ニンテンドー3DSソフト

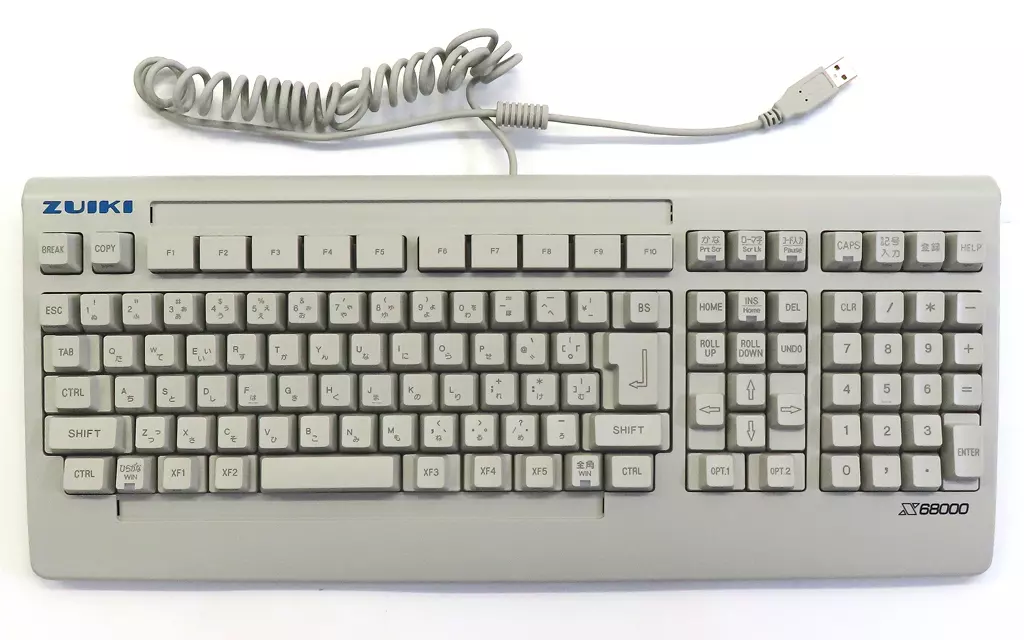

X68ハード

X68ハード

メガドライブ

メガドライブ

X68ハード

X68ハード

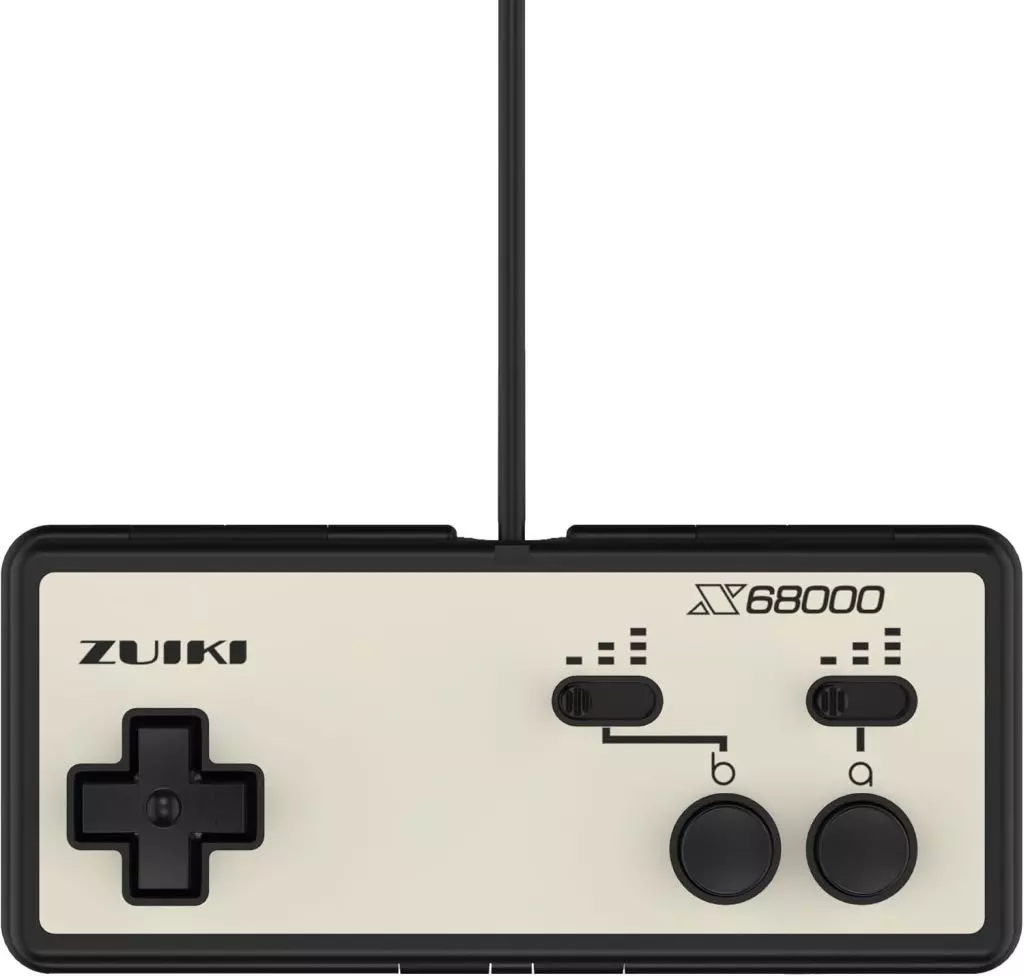

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[コンプリートパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/pics_webp/boxart_m/124010531m.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[ベーシックパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010530.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

![X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL[スターターパック]](https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_webp/game/124010570.jpg.webp) X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

X68ハード

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

コンプティーク

コンプティーク

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

テクノポリス

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

ゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

一般PCゲーム雑誌

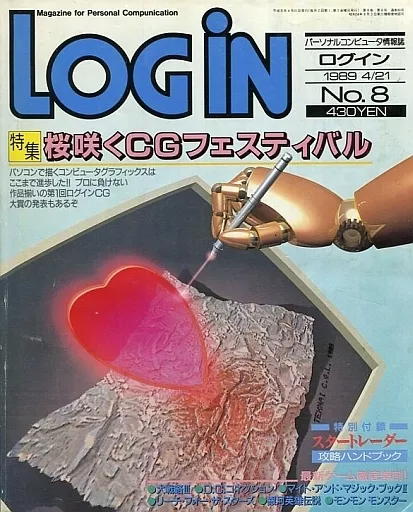

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

LOGiN

セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス1・2・3 トリプルパック - 3DS

セガ3D復刻アーカイブス1・2・3 トリプルパック - 3DS

インテリジェントコントローラ サイバースティック

インテリジェントコントローラ サイバースティック

AFTER BURNER

AFTER BURNER

アフターバーナー セガ ゲーム ミュージック Vol.3

アフターバーナー セガ ゲーム ミュージック Vol.3

アフターバーナー II

アフターバーナー II

AFTER BURNER 20th Anniversary Box ORIGINAL SOUND TRACKS SPECIAL BOX SET

AFTER BURNER 20th Anniversary Box ORIGINAL SOUND TRACKS SPECIAL BOX SET

OLD GAMERS HISTORY Vol.9 シューティングゲーム最盛期編 単行本(ソフトカバー) - 2016/3/19

OLD GAMERS HISTORY Vol.9 シューティングゲーム最盛期編 単行本(ソフトカバー) - 2016/3/19

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

X68000パーフェクトカタログ (G-MOOK) ムック - 2020/10/27

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史 単行本(ソフトカバー) - 2014/9/26

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (コンプリートパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL Basic Pack (ベーシックパック)

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL (スターターパック) ARM Linux

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z 専用モニター(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z キーボード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z マウス(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ジョイカード(ブラック)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)

【ZUIKI】X68000 Z ACアダプター65W(USB-TypeC)